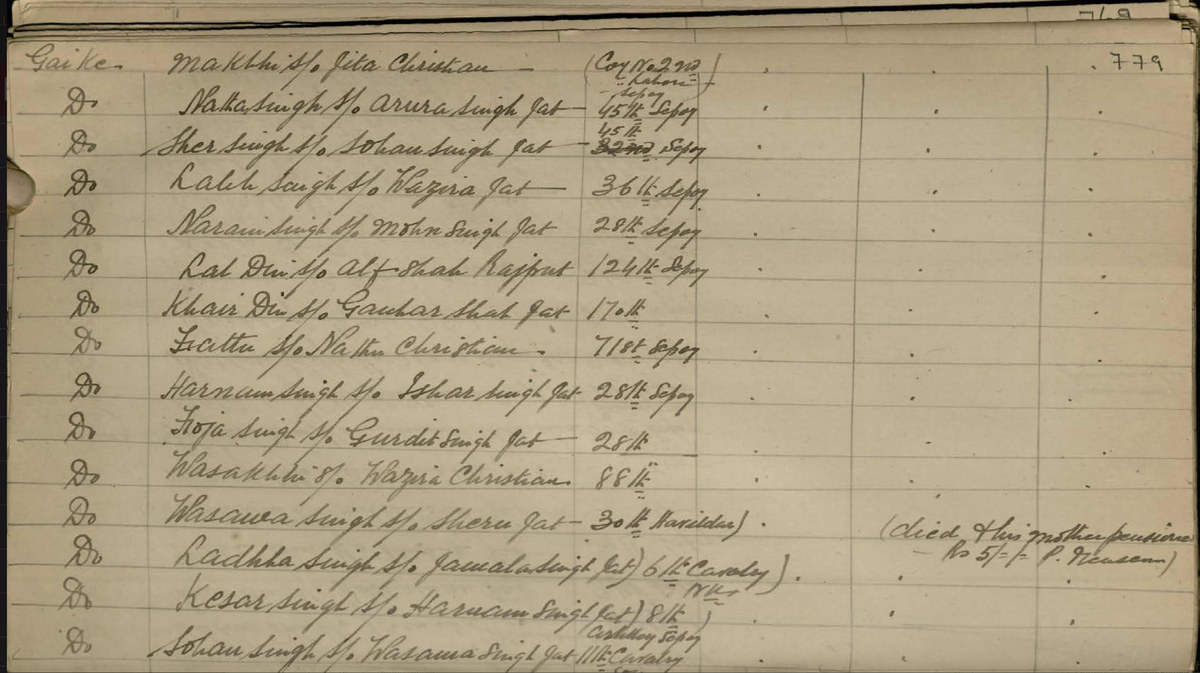

LONDRES : Une note soigneusement écrite à la main a été rédigée par le gouvernement du Pendjab en 1919. Un siècle plus tard, cette note reste brève et poignante à la fois.

À travers ses mots désormais décolorés, le document relate l'histoire d'un jeune homme qui a trouvé la mort en servant un empire étranger : l’histoire de Wasawa Singh, fils de Shera, un Jat (les Jats sont une population d'agriculteurs installés dans le Nord-Ouest de l'Inde et au Pakistan) du village de Gaike dans le nord-est du Pendjab.

Le document ne porte pas de date ; il invoque simplement le rang de Wasana Singh - celui de havildar qui correspond au rang de sergent - ainsi que le nom de son régiment, la 30e division de Punjabis.

La 30e division correspond à un régiment d'infanterie que l'armée indo-britannique a fondé en 1857. Elle a participé à la révolte des cipayes (1857-58), à la guerre du Bhoutan (1864-66), à la deuxième guerre d'Afghanistan (1878-80) et à la Première Guerre mondiale.

Au cours de la Première Guerre mondiale où plus d'un million de soldats indiens ont combattu sur la plupart des fronts pour le compte de l'Empire britannique, Singh est mort en même temps que 70 000 de ses compatriotes, voire plus encore.

Les documents documentant son parcours militaire, et celui de plus de 300 000 autres hommes originaires du Pendjab, ont été découverts dans les profondeurs du musée de Lahore, au Pakistan. Aux oubliettes depuis plus de 100 ans, les 26 000 pages ont été numérisées et peuvent désormais être consultées en ligne. Elles classent les soldats selon leur nom, celui de leur père ou celui de leur village.

Trésor inestimable pour les historiens et les descendants des anciens guerriers, ces documents renferment toutefois peu d'informations. Ils ne précisent pas l'âge de Singh lorsqu'il a été abattu, ni la façon dont il est mort, ni la date et le lieu de son décès.

Une inscription sommaire écrite soigneusement par un fonctionnaire inconnu révèle toutefois qu'après la mort de Singh, sa mère, sans nom et sans doute accablée par le chagrin, a reçu une modeste pension.

Selon les archives de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, 153 hommes portant le nom de Singh sont morts en combattant au sein de l'unité 30e Punjabi. Wasawa, numéro de matricule 3902, est mort le 15 janvier 1917. Il combattait les Allemands en Afrique de l'Est. Condamné à mourir à 5 000 km de son village natal au Pendjab, il n'a toutefois pas subi les horreurs commises à Gallipoli ou sur le front de l’Ouest en France. Là, de nombreux Indiens ont combattu et enduré des conditions épouvantables.

La mort était cependant au rendez-vous. Il a été tué au cours des combats acharnés durant lesquels les Allemands ont fini par être défaits à Mahenge, non loin de la rivière Rufiji, dans la région qui correspond aujourd'hui à la Tanzanie.

On ignore où Wasawa Singh est enterré. Au Cimetière du Sud à Nairobi, au Kenya, son nom est inscrit sur le mur du Mémorial britannique et indien, aux côtés de celui de 1 200 officiers et agents britanniques et indiens « qui n'ont pas eu droit aux funérailles honorables réservées à leurs camarades et ce, en raison de la guerre ».

FAITS MARQUANTS

* Le siège de Kut el-Amara, une ville située à 160 km au sud-est de Bagdad, a duré quatre mois et a pris fin le 29 avril 1916.

* Près de 4 000 hommes sont morts pendant le siège et 23 000 autres ont été tués ou blessés en tentant de venir en aide aux troupes assiégées.

Des centaines de milliers de familles indiennes et pakistanaises ont vu leurs grands-pères et arrière-grands-pères prendre les armes pour défendre la cause des Britanniques pendant la guerre de 1914-1918. La publication des documents retrouvés au Musée de Lahore les rapproche de la reconnaissance tant attendue des sacrifices qu'ont faits de nombreux habitants du sous-continent indien.

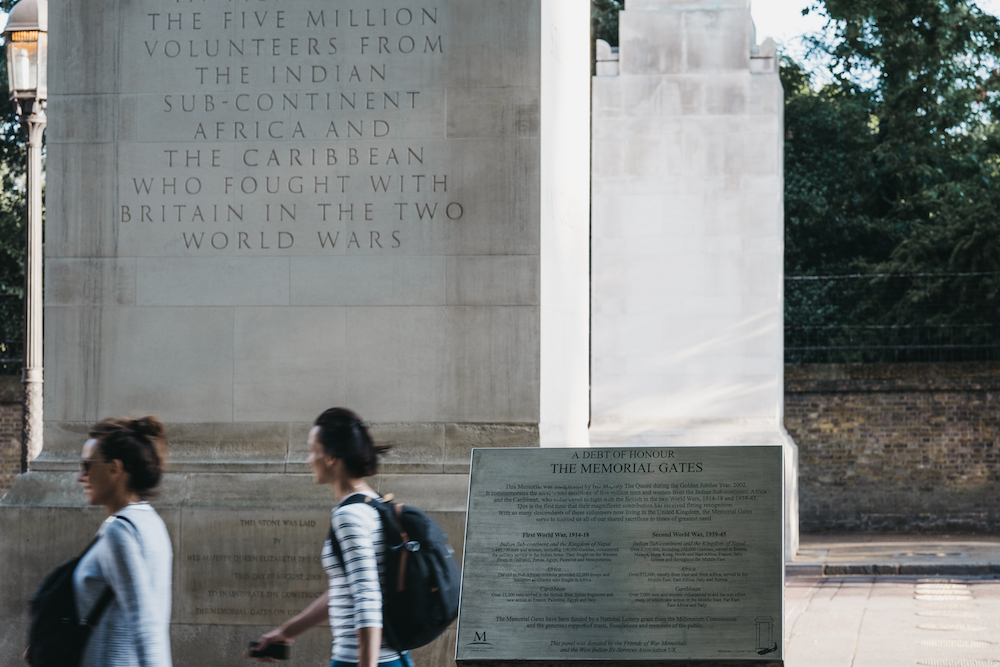

D’énormes efforts ont été déployés ces dernières années pour que les commémorations du jour de l'Armistice incluent toutes les nations de l'Empire britannique qui ont sacrifié de jeunes combattants. Mais ce n'est ce n'est qu'en 2002 – soit 84 ans après la fin de la guerre – que la Constitution Hall à Londres a inauguré un mémorial solennel consacré « à la mémoire des 5 millions de volontaires du sous-continent indien, d'Afrique et des Caraïbes qui ont pris les armes aux côtés de la Grande-Bretagne durant les deux guerres mondiales ».

On dirait que les sacrifices que les soldats originaires du sous-continent ont consentis au service de l'empire ont été considérés comme acquis pendant toutes ces années.

Telle est la seule conclusion que l'on puisse tirer d'un rapport établi par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Celle-ci a en effet créé en 2019 un comité chargé de se renseigner sur les premiers temps de la Commission impériale des sépultures de guerre dans une tentative de déceler des inégalités dans la commémoration par l'organisation des morts appartenant à l'Empire britannique.

La Commission impériale des sépultures militaires a été fondée un siècle plus tôt dans le but de commémorer les morts de l'empire britannique tombés au cours de la Première Guerre mondiale. A ses débuts, la mission de cette organisation consistait à traiter tous les morts avec la même dignité. Dans un document destiné à la Commission en 1918, le lieutenant-colonel Sir Frederic Kenyon, directeur du British Museum, a écrit que « les lieux de repos des Indiens et des autres membres non-chrétiens de l'empire devraient être honorés au même titre que les tombes de nos soldats britanniques ».

Au début de l’année, le comité a publié un rapport dans lequel il affirme que « si l'organisation a tenu sa promesse de traiter les morts de façon équitable en Europe, cela n'a pas toujours été le cas pour certains groupes ethniques dans d'autres régions ».

Le rapport constate que « contrairement aux principes qui régissent l'organisation », entre 45 000 et 54 000 victimes – des Indiens, des Africains de l'Est, des Africains de l'Ouest, des Égyptiens et des Somaliens pour la plupart – « ont été commémorés de manière inéquitable ».

Plus étonnant encore, quelque 350 000 autres personnes « n'ont pas été nommées ou n'ont probablement pas été commémorées ».

Les troupes indiennes ont combattu dans de nombreuses batailles, durant lesquelles elles ont sacrifié des hommes qui n'ont jamais été reconnus. Parmi ces conflits, certains sont méconnus, notamment en Grande-Bretagne, comme la campagne de Mésopotamie, qui a marqué la plus grande contribution de l'Inde au cours de la Première Guerre mondiale. Dans son livre de 2009 intitulé « Kut 1916 : Courage and Failure » (Kut 1916 : courage et échec), le colonel britannique Patrick Cowley, vétéran d'une guerre menée plus tard en Irak, a écrit : « La campagne de Mésopotamie est une ‘guerre tombée dans l'oubli’ et l'histoire de Kut a été occultée par les événements qui se sont déroulés dans d'autres régions ».

Pour quatre années interminables, les soldats britanniques et indiens ont combattu côte à côte pour évincer l'Empire ottoman de la région qui constitue désormais l'Irak moderne. Cette guerre sanglante et brutale a mené à la victoire. Toutefois, elle fut ternie par le siège calamiteux de Kut el-Amara, une ville située à 160 km au sud-est de Bagdad et entourée des trois côtés par le Tigre.

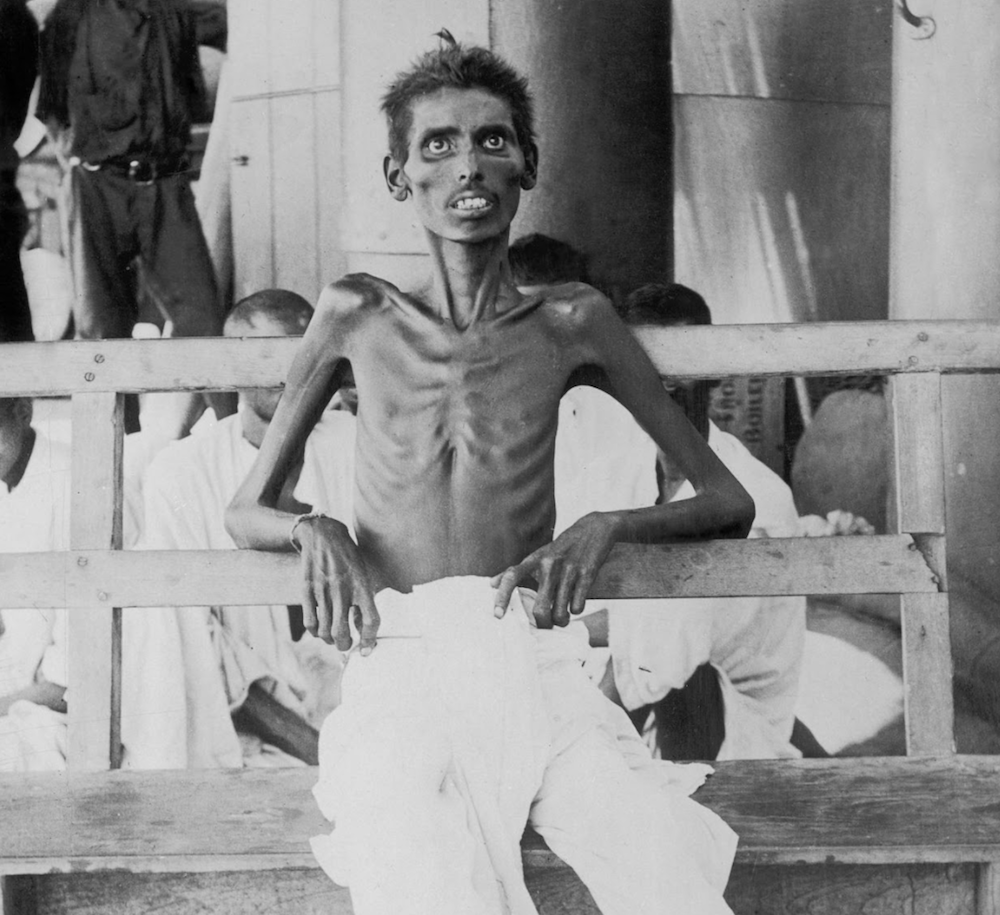

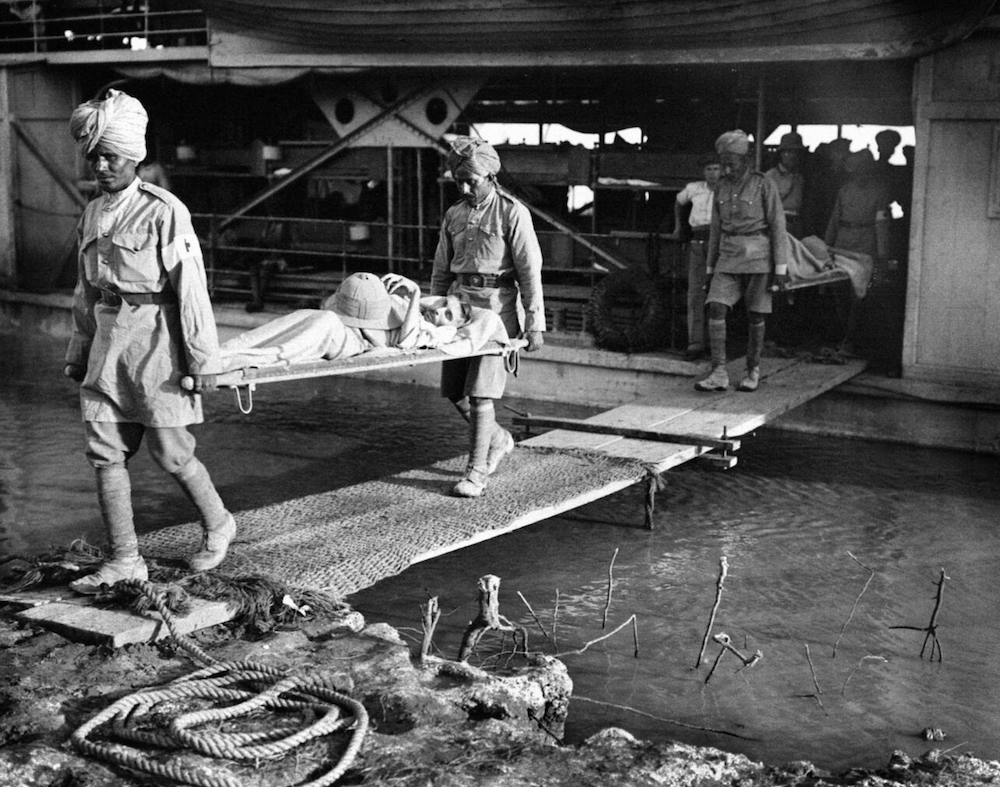

En effet, le siège a duré quatre mois. C'est le 29 avril 1916 qu'il prend fin, avec la reddition de 12 000 soldats, pour la plupart indiens. Leur effectif, leur armement et leur commandement étaient insuffisants. Au terme de quatre mois de désespoir, ils étaient affamés et malades, sans espoir de secours.

La veille de la reddition, un officier britannique écrit dans son journal : « Notre armée est malade, squelettique et rongée par le choléra et les maladies ».

Le siège a coûté la vie à environ 4 000 hommes. Curieusement, 23 000 autres soldats – des indiens pour la plupart – ont été tués ou blessés en tentant de secourir les troupes assiégées.

Parmi les soldats qui ont défendu les assiégés, on trouve des hommes des 22e, 24e, 66e, 67e et 76e unités de Punjabis. De nombreuses unités indiennes ont également souffert lors de ce siège, dont le 117e Mahrattas, le 103e Mahratta Light Infantry, le 120e Rajputana Infantry et un escadron du 7e Hariana Lancers.

D'autres régiments du Pendjab, dont les 28e et 92e régiments, ont participé à la force de secours qui n'a pas réussi à rejoindre Kut à temps ; de nombreux soldats ont été blessés. Les 51e et 53e régiments Sikhs et le 9e régiment d'infanterie de Bhopal ont subi le même sort.

Sur les 12 000 hommes conduits en captivité en Anatolie (Turquie), au moins un tiers est mort. Certains sont morts des suites de la maladie et de la famine. D'autres ont été abattus ou battus à mort simplement parce qu'ils avaient pris du retard sur le chemin, ou laissés à l'abandon après s'être effondrés au bord de la route, exténués. Au cours de la marche, on a jeté des corps dans un ravin, où des crânes ont été retrouvés ultérieurement pendant la guerre.

La cruauté des Ottomans n’a pas épargné les Arabes de la région ayant soutenu les Britanniques. Ils furent quelque 250 hommes à avoir été exécutés à la suite de la reddition. De nombreux interprètes furent pendus sur la place de la ville de Kut.

À ce jour, on connaît peu de choses sur ce siège, surtout en Grande-Bretagne. Il fait toutefois partie des plus grandes catastrophes que l'armée britannique ait jamais connues. Aujourd'hui encore, le siège de Kut fait partie des sujets examinés par les stratèges militaires du monde entier. Ils y voient un exemple du risque que court une armée qui envahit un territoire au-delà de ses lignes de ravitaillement.

La plupart des Indiens morts à Kut ou en captivité ne sont pas enterrés dans une tombe identifiable. Nombre d'entre eux sont inscrits sur le Mémorial de Bassora, édifié en 1929 à Maqil, sur la rive ouest du Shatt-al-Arab. En 1997, sur ordre de Saddam Hussein, il a été démonté et reconstruit à 32 km sur la route de Nasiriyah, au milieu de ce qui a été un champ de bataille important lors de la guerre du Golfe.

Le monument se trouve aujourd'hui en mauvais état. La Commonwealth War Graves Commission (Commission des sépultures de guerre du Commonwealth) a fait savoir qu' »en raison de l'instabilité politique qui prévaut actuellement en Irak, elle a beaucoup de mal à gérer ou à entretenir ses cimetières et monuments dans ce pays».

Mais quand elle pourra enfin rénover le mémorial de Bassora, la Commission ne trouvera que de la maçonnerie et du marbre à réparer.

Comme l'indique le rapport du Comité spécial sur les inégalités en matière de commémoration, « parmi les problèmes avérés liés aux monuments commémoratifs des disparus on peut signaler que 38 696 victimes originaires d'Inde ont été ou continuent d'être mentionnées sous forme numérique sur les monuments commémoratifs », sans que leurs noms soient indiqués.

Des noms ont ensuite été rajoutés au mémorial de Port Tewfik en Égypte et aux mémoriaux britanniques et indiens à Nairobi et à Dar es Salaam. Mais « on attend encore une décision concernant le mémorial de Bassora, principalement en raison de l'instabilité qui règne en Irak ».

On trouve sur les panneaux du mémorial les noms des 7 385 membres des troupes britanniques et des officiers indiens qui sont morts en Mésopotamie.

Cependant, 33 256 officiers et soldats de l'armée britannique et indienne attendent que leurs noms apparaissent sur le mémorial de Bassorah à la place des chiffres qui les identifient.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com.