KHARTOUM : Trois ans après le début de la "révolution" au Soudan qui a renversé Omar el-Béchir après 30 ans de dictature, les pro-civils s'apprêtent à redescendre dans la rue dimanche contre le pouvoir de l'armée qui a suspendu la transition démocratique.

Après le coup d'Etat militaire du 25 octobre et une répression qui a depuis fait 45 morts et des centaines de blessés, les fers de lance de la "révolution" anti-Béchir veulent relancer un mouvement qui s'est essoufflé parmi les 45 millions de Soudanais englués dans une inflation à plus de 300%.

Le 19 décembre 2018, face au marasme économique dans lequel était plongé le Soudan de Béchir, sous embargo international, des centaines de milliers de Soudanais ont manifesté, forçant l'armée à démettre le dictateur quatre mois plus tard.

Si les Soudanais avaient choisi ce jour-là, c'est qu'en 1955, à la même date, le Parlement du pays toujours sous tutelle britannique avait proclamé l'indépendance.

Bien décidés à en finir avec ce qu'ils appellent l'"occupation" des militaires, les partisans d'un pouvoir civil appellent à de nouvelles manifestations dimanche face aux généraux, dont le plus haut gradé, le général Abdel Fattah al-Burhane, a mené le coup d'Etat qui a rétabli la prépondérance de l'armée.

Les manifestants défileront dans les rues sous le slogan "pas de partenariat, pas de négociation" avec l'armée.

Le Soudan depuis la révolte et la chute d'Omar el-Béchir

Pain et liberté

Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais manifestent à Atbara, au nord-est de Khartoum, à Port-Soudan, principal port du pays dans l'Est, et à Nhoud, dans l'Ouest, contre la décision du gouvernement de tripler le prix du pain.

Dès le lendemain, les protestations s'étendent à d'autres régions dont la capitale du pays en plein marasme économique.

Béchir destitué

Le 6 avril 2019, sit-in de milliers de manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum.

Le 11, Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'Etat soutenu par des islamistes, est destitué et arrêté par l'armée. Un "Conseil militaire de transition" le remplace.

Des milliers de manifestants poursuivent leur sit-in, rejetant un "coup d'Etat".

Répression sanglante

Le 3 juin, le sit-in est dispersé par des hommes armés en tenue militaire. Une centaine de morts.

Une première enquête, ordonnée par le Conseil militaire, établit que des paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) sont impliqués dans le bain de sang.

Au total, plus de 250 personnes ont été tuées dans la répression, selon un comité de médecins proche des manifestants.

Accord de transition

A la mi-juillet, un partage du pouvoir entre militaires et civils est adopté, prévoyant un Conseil de souveraineté pour mener le pays à un pouvoir civil sous trois ans.

En août, ce Conseil est formé, présidé par le général Abdel Fattah al-Burhane. Abdallah Hamdok, ancien économiste de l'ONU, devient Premier ministre.

Fin novembre, le parti du président déchu est dissout.

Béchir condamné

Le 14 décembre, Béchir est condamné à deux ans de prison pour corruption.

Le 22, une enquête sur les crimes au Darfour est ouverte au Soudan contre l'ex-président, recherché depuis plus d'une décennie par la Cour pénale internationale (CPI) pour "génocide", "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité". En août 2021, le Soudan et la CPI signent un accord de coopération pour le remettre avec ses collaborateurs à ce tribunal.

Béchir est aussi jugé dans son pays dans un procès distinct pour le coup d'Etat l'ayant porté au pouvoir.

«Contrôle total» de l'armée

"Le coup d'Etat a coupé la route à la transition démocratique: avec lui, les militaires ont pris le contrôle total de la vie politique et économique", affirme à l'AFP Achraf Abdelaziz, patron du quotidien indépendant "Al-Jarida".

Bien avant le putsch, Khartoum reconnaissait que 80% des ressources du pays n'étaient toujours pas sous son contrôle. Nul ne sait quelle part de l'économie est entre les mains des militaires mais ils contrôlent de nombreuses entreprises allant de l'élevage de volailles à la construction.

Avec le putsch et la suppression de l'aide internationale en rétorsion, dit encore M. Abdelaziz, "l'appareil sécuritaire l'a emporté sur les institutions politiques, or, pour mener une transition démocratique, il faut que le politique soit le moteur".

L'armée a bien rétabli le Premier ministre civil, Abdallah Hamdok, et promis des élections libres en juillet 2023 mais n'a toujours pas formé de gouvernement. En face, les pro-civils, qui accusent M. Hamdok de "trahison", peinent à émerger politiquement: profondément divisés avant le coup d'Etat, ils continuent à ne pas s'entendre.

Pourtant pour Khaled Omer, ministre évincé lors du putsch et cadre des Forces de la liberté et du changement (FLC), le fer de lance civil de la "révolution", ce putsch donne "l'occasion de corriger les défauts du système d'avant" --cet attelage qui a rallié sous une même bannière anti-Béchir en 2019 civils, militaires et paramilitaires, rejoints en 2020 par les rebelles de régions reculées du pays.

Accord de paix et coup d'Etat

Accord de paix

Le 30 juin 2020, des dizaines de milliers de personnes manifestent pour réclamer la mise en oeuvre de réformes réclamées lors du soulèvement.

Le 3 octobre, le gouvernement et des groupes rebelles signent à Juba, au Soudan du Sud, un accord de paix historique, qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière.

Côté insurgé, l'accord est signé par le Front révolutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de cinq groupes rebelles et quatre mouvements politiques, issus des régions du Darfour, du Kordofan-Sud et du Nil Bleu.

«Etat d'urgence économique»

Le 11 septembre, le gouvernement décrète l'"état d'urgence économique".

Le Soudan fait face à une sévère crise économique héritée de décennies de gestion désastreuse et accentuée par la pandémie de Covid-19, une inflation galopante et une dette colossale.

Le 14 décembre, les Etats-Unis retirent formellement le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme, moins de deux mois après que ce pays arabe a accepté de normaliser les relations avec Israël.

«Pire crise»

Le 8 février 2021, le Premier ministre dévoile un nouveau gouvernement comprenant sept ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime.

Le 22 juin, Abdallah Hamdok appelle à l'unité entre politiques et militaires, mettant en garde contre des fractures "profondément inquiétantes".

Le 17 septembre, des manifestants bloquent le principal port du pays à Port-Soudan (est).

Le 21, Khartoum annonce avoir déjoué une tentative putschiste.

A la mi-octobre, Abdallah Hamdok estime que la transition traverse sa "pire crise".

Les pro-armée plantent leurs tentes devant le palais présidentiel, entraînant en réaction des manifestations monstres en faveur d'un gouvernement civil.

Coup d'Etat

Le 25 octobre, le général Burhane dissout toutes les institutions et arrête la plupart des dirigeants civils, suscitant une avalanche de condamnations et des coupes dans l'aide internationale. Il assure toujours souhaiter "une transition vers un Etat civil et des élections libres en 2023".

Le 11 novembre, il nomme un nouveau Conseil de souveraineté, dont sont exclus les représentants du bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils.

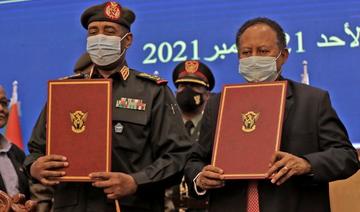

Le 21, il signe un accord avec Abdallah Hamdok, qui retrouve son poste et sa liberté de mouvement, mais les manifestations continuent contre les militaires.

Depuis le putsch, 45 manifestants ont été tués et des centaines blessés, selon un syndicat de médecins prodémocratie.

5 millions d'armes

Mais si l'union sacrée a fait long feu -- les civils entendaient récupérer seuls le pouvoir sous peu, les militaires ont imposé la prorogation pour deux ans du mandat du général Burhane à la tête de facto du pays -- les civils n'ont pas jusqu'ici présenté de plan d'action, ne cessent de répéter les diplomates qui les rencontrent régulièrement.

M. Omer lui-même en convient: "si les civils ne s'attellent pas à la tâche et si l'armée ne se retire pas de la politique, alors tous les scénarios sont possibles".

Au Soudan où, depuis des décennies, des conflits ont fait des centaines de milliers de morts, le scénario du pire pourrait déjà être enclenché, préviennent les observateurs, avec, officiellement selon Khartoum, cinq millions d'armes aux mains de civils.

Déjà, au Darfour, près de 250 civils ont été tués dans des heurts entre éleveurs et cultivateurs -- une question qui revient chaque année aux mêmes saisons et que les accords de paix avec les rebelles étaient censés régler.

Mais là aussi, la transition a péché, les forces locales qui devaient être déployées n'ont jamais été formées et "les tribus font engager leurs hommes dans les groupes armés ou paramilitaires" pour se protéger, accuse M. Abdelaziz.

De quoi, dit-il, "augmenter encore le nombre d'armes en circulation".