LE CAIRE: Vendredi 8 mars, les femmes célèbrent leur fête universelle. L’occasion pour Arab News en français d’explorer ou plutôt de survoler l’Histoire ancienne et contemporaine de l’Algérie en proposant un parcours jalonné de stations illuminées par des femmes exceptionnelles. Elles ont laissé, chacune dans leur domaine, une empreinte indélébile et un héritage unique pour les générations à venir.

Des milliers d’Algériennes auraient mérité d’être mises en lumière, mais parmi celles dont l’étoffe, l’envergure, le talent et le charisme sont connus et reconnus, Arab News en français en a retenu six au destin hors du commun : Djamila Bouhired, la Kahina, Cheikha Remitti, Assia Djebbar, Yasmine Belkaid et l’incontournable Baya.

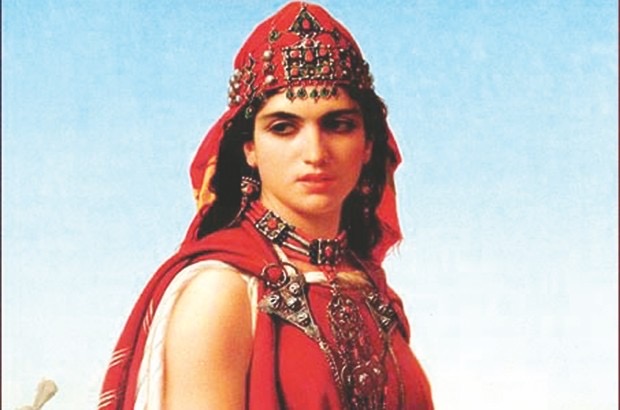

La Kahina, Reine des Amazighs

Dihya, plus communément connue sous le nom de «la Kahina» («prophétesse») est une reine berbère qui a marqué son temps par sa vaillance et par sa participation active aux combats contre les conquérants musulmans venus de la péninsule Arabique.

Fille d’un chef guerrier de la tribu des Djeraouia, la jeune femme marche dans les pas de son père et remporte plusieurs batailles contre les envahisseurs musulmans arrivés en Afrique du Nord au VIIe siècle.

Stratège militaire hors pair et oracle respectée de tous, la reine amazigh s’est imposée, du haut de sa forteresse dans les montagnes des Aurès, comme cheffe de guerre et de la résistance pendant plusieurs années avant de mourir vaillamment sur le champ de bataille.

Des siècles après sa mort, Dihya est devenue un symbole de féminisme, de détermination, de résilience et de courage pour les femmes d’Afrique du nord, mais également une icône de la cause amazigh.

Cheikha Remitti, la pionnière du Raï

Avançons maintenant de plusieurs siècles. Cheikha Remitti, de son vrai nom Saadia el-Ghilizania, est un monument de la chanson raï.

Bien qu’ayant eu un début de vie difficile, l’orpheline qui errait de village en village est devenuela «mamie du raï». Elle a révolutionné la musique traditionnelle algérienne en y insufflant un vent de renouveau, en fusionnant les airs de flûtes de gasba traditionnelles à des percussions plus modernes auxquelles viennent s’ajouter des paroles perçues par certains comme «indécentes».

Considérée comme un personnage polémique, elle défend de façon systématique par le biais de ses chansons, clamant la liberté de la femme à disposer de son corps.

Extrêmement indépendante, Remitti avait pour habitude de dire qu’elle était sa propre cheffe. Bien qu’analphabète, elle composait ses propres chansons. «Personne ne me dicte les paroles que je chante, elles représentent mon propre vécu», expliquait-elle.

Grâce à son caractère, sa voix atypique, son diadème, ses perles et ses mains agrémentées de dessins au henné, la chanteuse et musicienne a grandement contribué au rayonnement de ce genre musical sur la scène Internationale.

Djamila Bouhired, figure de la résistance

Djamila Bouhired a été le symbole féminin absolu de la résistance algérienne lors de la lutte indépendantiste.

En 1954, tout juste sortie de l’adolescence, la jeune algéroise rejoint le Front de libération national (FLN). Organisation au sein de laquelle elle portera la double casquette de «poseuse de bombes» et d’agent de recrutement de femmes combattantes, ces dernières étant moins susceptibles d’être appréhendées par les autorités coloniales.

Parmi les recrues, on retiendra le nom de deux autres figures de la lutte: Djamila Bouazza et Zoulikha.

Djamila Bouhired représente les milliers de femmes algériennes combattantes, mais aussi celles qui ont pris part à la lutte de façon plus discrète, en cachant des armes ou encore en nourrissant les résistants.

Elle demeure jusqu’à ce jour une référence de grâce, de dignité, symbole de l’engagement et de la détermination de la femme algérienne.

Assia Djebar, la voix des femmes algériennes

Assia Djebar est une femme de lettres algérienne. Autrice de nombreux romans, nouvelles, poèmes, elle est considérée comme une des écrivaines les plus importantes du Maghreb. La romancière fait partie des premières écrivaines de littérature maghrébine d’expression française, une littérature qui a été pendant un temps une littérature de militantisme et a porté une idéologie indépendantiste.

La particularité de la plume de Djebar est d’avoir dressé à travers son oeuvre des portraits majoritairement féminins. Ainsi, les thèmes traités par cette dernière sont principalement centrés sur la condition de la femme dans la société maghrébine dans les périodes pré et postcoloniales.

C’est l’une des premières voix féminines à avoir conté l’Algérie. Son oeuvre vise à inscrire la femme dans cette lutte pour l’indépendance, que ça soit dans le roman L’Amour, La Fantasia, dont la trame se déroule en 1830, à l’arrivée de la France en Algérie ou dans Les Alouettes naïves, qui se déroule en pleine guerre d’Algérie.

L'écrivaine avait comme mission de donner, par ses écrits, une voix aux femmes de son pays de naissance.

En 1954, dans un contexte de tension entre l’Algérie et la France, elle est la première Algérienne à intégrer l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres en France.

Deux ans plus tard, elle se joint au mouvement de grève de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema) et refuse de passer ses examens. Cette décision lui vaudra d’être exclue de l'école. Le Général de Gaulle interviendra en faveur de celle qu’il qualifie de «petit génie littéraire», et demandera sa réintégration dans l’École en 1959.

En 2005, elle est élue à l'Académie française et devient la première écrivaine nord-africaine à en être membre.

Yasmine Belkaid, la femme de sciences

S’il est actuellement une femme qui marque l’histoire des femmes et pas uniquement d’Algérie, c’est bien Yasmine Belkaid.

Éminente scientifique, elle a assumé la direction de l'Institut Pasteur en janvier 2024, succédant au professeur Stewart Cole. Cette nomination historique fait d'elle la 17ᵉ directrice de l'Institut et seulement la deuxième femme à occuper ce poste en cent trente-cinq ans.

Née à Alger et formée à l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (USTHB) de Bab Ezzouar, la femme de 56 ans a obtenu un doctorat en immunologie à l'Institut Pasteur.

Sa carrière exceptionnelle aux États-Unis, notamment au National Institute of Health (NIH) et à l’Insitut américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAD), a été marquée par des contributions majeures dans le domaine de l'immunité, de l’infection et de la nutrition,récompensées par des distinctions prestigieuses. Elle a publié plus de 220 articles dans des revues renommées.

L'Institut Pasteur, mondialement reconnu, place de grandes attentes sur Yasmine Belkaid, qui a déclaré aspirer à faire de l'Institut «l'un des principaux centres de recherche en sciences du vivant, démontrant ainsi son engagement envers l'avancement de la recherche et de la formation».

Baya, cheffe de file de l’art moderne algérien

Baya Mahieddine a contribué de manière significative à la scène artistique, et son héritage artistique perdure, témoignant de son empreinte indélébile dans le domaine de l'art en Algérie et au-delà.

Baya Mahieddine (1931-1998) est une artiste algérienne née à Bordj el-Kiffan, près d'Alger.

Elle est surtout connue sous le nom de «Baya». Son talent artistique a été découvert à l'adolescence par le peintre français André Breton, qui fut impressionné par ses créations.

Son histoire commence à la Galerie Maeght à Paris: la jeune fille âgée de 16 ans en 1947, originaire d'Algérie et qualifiée de «jeune indigène musulmane», expose ses créations devant un public parisien qui n’en revient pas.

Parmi les spectateurs figurent la femme du président Vincent Auriol, accompagnée de personnalités artistiques éminentes de l'époque comme Albert Camus, Jean Dubuffet, et même Pablo Picasso.

Cette exposition parisienne a marqué le début de sa reconnaissance internationale. Elle a continué à exposer ses oeuvres dans diverses galeries à travers le monde. Baya a principalement travaillé dans les domaines de la peinture et de la sculpture.

Ses œuvres sont caractérisées par un style unique qui fusionne des éléments de l'art moderne occidental avec des influences de l'art traditionnel algérien.

Ses compositions colorées et poétiques continuent à captiver autant le public que les critiques d'art. La particularité de son art réside dans sa capacité à incorporer des thèmes de la culture algérienne tout en explorant des formes artistiques novatrices.

En explorant l'histoire de l'Algérie à travers ses monuments et ceux en devenir, nous découvrons un patrimoine diversifié et inspirant qui résonne au-delà des frontières, particulièrement pour les femmes maghrébines.

Djamila Bouhired symbolise la résistance et le militantisme, Cheikha Remitti incarne le talent musical et l'émancipation féminine, Assia Djebar porte la voix littéraire des femmes algériennes, Baya Mahieddine représente le génie artistique, tandis que Yasmine Belkadi incarne l'intellect.

Ces portraits, aussi différents soient-ils, forment une mosaïque reflétant l'essence de la femme nord-africaine. À toutes celles qui se sentent un jour égarées, que ces femmes servent de repères et d’inspiration pour rappeler le potentiel qui sommeille en chacune.