LONDRES: En raison de retards sans fin, de bouleversements politiques et, plus récemment, de la malédiction de la pandémie de Covid-19, le Grand Musée égyptien a tardé à voir le jour.

Cependant, 2023 est l’année où le complexe moderne présenté comme le plus grand musée du monde consacré à une seule civilisation doit enfin ouvrir ses portes, juste à temps pour aider l’Égypte à relancer son industrie touristique qui lui a cruellement fait défaut.

L’ouverture du musée sera plus qu’une simple occasion de relancer l’économie chancelante du pays. Elle représente une victoire culturelle symbolique, non seulement pour l’Égypte, mais aussi pour toute une région dont l’Histoire ancienne a été pillée par des générations d’aventuriers occidentaux.

Personne ne sait comment le jeune pharaon Toutankhamon est mort à l’âge de 18 ans, il y a près de 3 344 ans. Les théories – dont aucune n’a été prouvée – incluent le paludisme, un accident, un trouble osseux et même un meurtre.

Nous savons que, lorsque le «petit roi» a senti que sa fin prématurée était proche, il aurait été réconforté par la conviction que ses nombreux biens seraient enterrés avec son corps momifié et partiraient bientôt vers l’au-delà, où une glorieuse vie après la mort l’attendrait en compagnie du dieu Osiris.

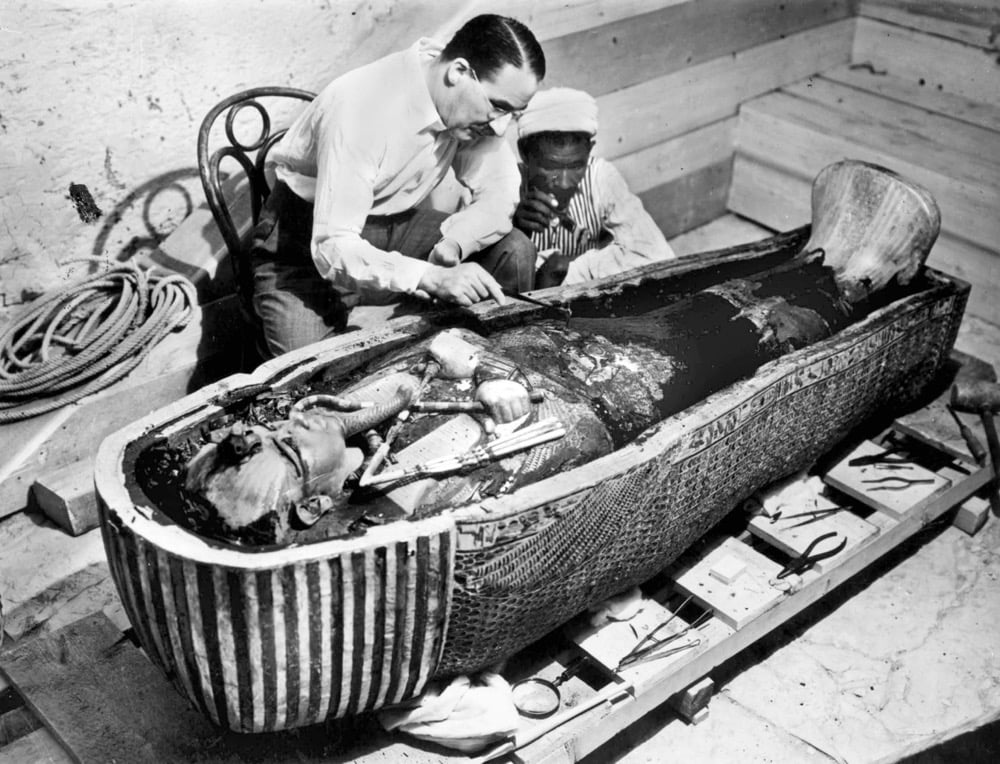

Mais ce voyage éternel a été brutalement interrompu en 1922 lorsque l’archéologue britannique et marchand d’antiquités ponctuel, Howard Carter, découvre la tombe de Toutankhamon.

Comme tous les archéologues-aventuriers occidentaux de son temps, le plan de M. Carter était d’expédier la majeure partie des trésors en Europe et de les vendre aux musées.

Ce plan était considéré comme normal à l’apogée du pillage du patrimoine. Il prenait la forme d’une prétendue recherche scientifique sur les innombrables milliers d’objets, de statues, de biens funéraires, de cercueils, de sarcophages et de momies de l’Égypte ancienne que l’on trouve aujourd’hui dispersés dans le monde occidental, ainsi que dans les grands et petits musées.

Dans le cas de M. Carter, cependant, l’importance de la découverte était telle que, même si l’Égypte était un protectorat britannique à l’époque, les autorités égyptiennes ont réussi à plus ou moins déjouer ses plans. Howard Carter et ses collègues auraient tout de même réussi à sortir divers objets hors d’Égypte, avant de les vendre à un certain nombre de musées occidentaux.

En 2010, l’Égypte a salué la restitution par le Metropolitan Museum de New York (Met) de dix-neuf pièces extraites de la tombe de Toutankhamon. «Ces objets n’auraient jamais dû quitter l’Égypte et ils devraient donc appartenir, à juste titre, au gouvernement égyptien», déclarait Thomas P. Campbell, directeur du Met à l’époque.

Quoi qu’il en soit, depuis les années 1960, il semble que la collection Toutankhamon ait passé plus de temps hors d’Égypte qu’à l’intérieur du pays, circulant dans des expositions sans fin à travers le monde.

La première exposition itinérante, baptisée «Toutankhamon, le trésor du pharaon», a été vue dans vingt-quatre villes des États-Unis et du Canada entre 1961 et 1966. Entre 1961 et 2021, une grande partie du trésor a passé trente ans hors d’Égypte – trois décennies au cours desquelles des générations de jeunes Égyptiens ont été privées de l’accès à certains des éléments les plus totémiques de leur patrimoine.

L’existence du Grand Musée égyptien tant attendu mettra fin à cette situation honteuse.

Les cinq mille quatre cents objets ensevelis avec le roi il y a plus de 3 300 ans, notamment l’emblématique masque doré, ont finalement été rassemblés au même endroit pour la première fois depuis qu’ils ont été déterrés par M. Carter dans la Vallée des Rois.

Désormais, ils seront à leur place, au seul endroit où il sera possible de les voir – en Égypte, au Grand Musée égyptien.

C’est un musée pas comme les autres. S’étendant sur près de 500 000 mètres carrés, le bâtiment offre aux visiteurs une vue panoramique spectaculaire sur les pyramides voisines de Gizeh.

Outre la «tête d’affiche», Toutankhamon, le musée abrite plus de cent mille objets du riche passé égyptien, datant de la préhistoire jusqu’aux périodes grecque et romaine en passant par l’époque pharaonique. Une statue de onze mètres de Ramsès II domine le vaste atrium d’entrée du musée, qui a été construit autour de l’imposante figure de granit de 83 tonnes.

En Occident, les conservateurs de musée marmonnent sur les capacités supérieures des institutions occidentales à protéger le patrimoine des autres pays qu’ils jugent, par déduction, incapables de le faire.

L’Égypte, cependant, possède une expertise incontestée, voire inégalée, en matière de protection et de conservation des objets de son passé. Un centre de conservation du musée est opérationnel depuis 2010, ayant fait ses preuves avec le cercueil extérieur en bois de Toutankhamon, qui a fait l’objet d’une conservation minutieuse de huit mois.

Le British Museum affirme qu’il est un «musée pour le monde» – un lieu où toute l’Histoire de l’évolution de la civilisation mondiale peut être vue par le monde entier, en un seul endroit. C’est très bien, à condition de vivre à Londres, ou d’avoir les moyens et l’envie de s’y rendre. Mais pour la plupart des Égyptiens, ce n’est pas une option.

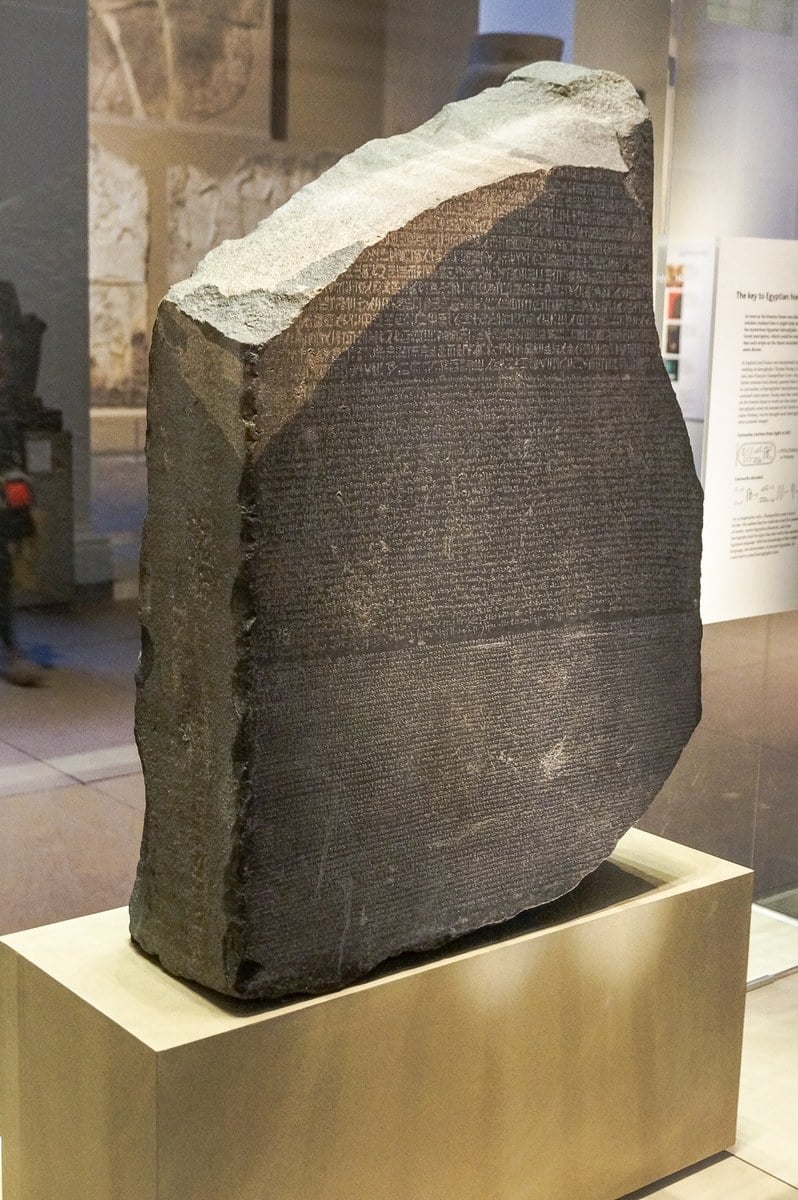

En 2003, la dernière fois que l’Égypte a fait une tentative déterminée, mais finalement vaine, de persuader la Grande-Bretagne de se séparer de la pierre de Rosette, l’une des icônes du patrimoine égyptien, le British Daily Telegraph a fait remarquer avec mépris que «si la pierre devait être déplacée – à ce stade, au musée du Caire – elle serait vue par beaucoup moins de personnes qu’aujourd'hui, quelque 2,5 millions de visiteurs par an, contre 5,5 millions qui visitent le British Museum chaque année».

Combien parmi ces 5,5 millions sont des Égyptiens, et combien d’autres personnes en provenance du monde entier pourraient se rendre en Égypte pour contempler la pierre si elle se trouvait au Grand Musée égyptien?

L’ouverture du musée intervient un siècle après la découverte de la tombe de Toutankhamon et deux cents ans après le déchiffrement de la pierre de Rosette, l’ancienne stèle qui détenait la clé de la traduction des hiéroglyphes égyptiens.

Dans le passé, l’Égypte a tenté à plusieurs reprises de récupérer la pierre de Rosette. Pillée par les troupes de Napoléon lors de sa campagne en Égypte de 1798 à 1801, elle fut à son tour saisie par les Britanniques et expédiée au Royaume-Uni en 1802, avant d’être présentée au British Museum par le roi George III.

En 2003, l’égyptologue Zahi Hawass, alors directeur du Conseil suprême des Antiquités au Caire et futur ministre des Antiquités, déclarait à la presse britannique que «si les Britanniques veulent qu’on se souvienne d’eux, s’ils veulent restaurer leur réputation, ils devraient restituer la pierre de Rosette, car c’est l’icône de notre identité égyptienne».

En 2020, M. Hawass a renouvelé sa campagne, élargissant les revendications de l’Égypte pour inclure le retour du buste de Néfertiti du Musée égyptien de Berlin, le zodiaque de Dendérah et plusieurs autres pièces du Louvre à Paris.

La pression exercée sur les institutions internationales a augmenté en décembre, lorsque l’Allemagne a restitué au Nigeria vingt et un objets qui figuraient parmi les milliers pillés par les troupes britanniques du royaume ouest-africain du Bénin il y a 125 ans. Plus de cent bronzes du Bénin sont également détenus par l’université de Cambridge, qui a également accepté le mois dernier de les restituer à leur pays d’origine.

Cependant, la majeure partie des objets béninois sont en possession du British Museum, qui affirme entretenir «d’excellentes relations de travail à long terme avec des collègues et des institutions nigérianes», mais a néanmoins jusqu'à présent refusé de restituer les objets.

Le musée ne témoigne par ailleurs d’aucune volonté de se séparer de ses objets égyptiens. En plus des trente-huit objets «trouvés ou acquis» par Howard Carter à la gloire de Toutankhamon, il contient plus de quarante-cinq mille autres objets de l’Égypte ancienne – dont moins de deux mille sont exposés.

En février 2020, le Dr Khaled el-Anany, ministre du Tourisme et des Antiquités, affirmait que l’Égypte était «en négociations directes avec le British Museum et d’autres musées», insistant sur le fait que «tous les objets qui sont illégalement sortis de l’Égypte y retourneront».

Comme toujours, le musée joue sa carte de «musée du monde».

«Au British Museum, les visiteurs peuvent voir la pierre de Rosette aux côtés d’autres monuments de temples pharaoniques, mais aussi dans le contexte plus large d’autres cultures anciennes, permettant à un public mondial d’examiner les identités culturelles et d’explorer le réseau complexe de l’Histoire humaine interconnectée», déclare un porte-parole du British Museum à Arab News.

Le British Museum souligne également qu’il est l’un des quatre musées européens à collaborer avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités pour rénover le musée égyptien de la place Tahrir dans le cadre d’un projet de 3,1 millions d’euros financé par l’Union européenne (UE). Mais cela compense-t-il vraiment des siècles de pillage?

Reste à savoir si les musées du monde entier qui abritent des objets pris à l’Égypte à l’époque impérialiste saisiront cette occasion en or pour les restituer, renforçant ainsi leur réputation.

C’est sans aucun doute le bon moment pour que le patrimoine de l’Égypte soit restauré à sa place légitime, afin qu’il puisse être exposé dans le vaste nouveau temple du pays, au profit de tous les Égyptiens et des nombreux touristes – venus de partout dans le monde – qui devront certes faire le voyage pour le voir.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com