BRUXELLES: Le retrait d'Angela Merkel de la scène politique suscite la peur du vide au sein de l'Union européenne, confrontée à des chantiers décisifs pour sa survie, mais aussi l'espoir d'un vent de renouveau.

Ces derniers mois, les dirigeants de l'UE ont multiplié hommages et remerciements à celle qui a dirigé l'Allemagne depuis 2005, presque aussi longtemps que le chancelier de la Réunification, Helmut Kohl (1982-1998).

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a salué son "énorme autorité". La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a souligné à quel point l'esprit d'analyse de cette docteure en chimie avait été crucial pour débloquer les négociations européennes parfois interminables.

Angela Merkel, la cheffe de gouvernement à la plus grande longévité parmi les démocraties européennes, a joué un rôle tout à fait décisif dans l'UE, explique le politologue Janis Emmanouilidis du European Policy Centre (EPC). Elle tirera sa révérence quelques mois après les législatives allemandes de dimanche, le temps qu'un nouveau gouvernement soit formé.

"Bien sûr, son départ laisse un vide", a-t-il déclaré à l'AFP, évoquant "la fin d'une époque". Au cours de ses 16 années au pouvoir, Mme Merkel a dû faire face à une "crise permanente" de l'UE, de la crise financière de 2008 à la pandémie de coronavirus, en passant par le Brexit, rappelle cet expert.

De la rue au Bundestag, des militants du climat en quête de suffrages

C'est vêtue d'un déguisement de licorne couleur arc-en-ciel que Kathrin Henneberger s'est fait connaître lorsqu'elle occupait une forêt allemande menacée par les bulldozers. La jeune militante pour le climat aspire désormais à endosser le costume de député.

Cette activiste habituée aux opérations coups de poing a décidé, à 34 ans, de se présenter aux élections législatives qui se tiennent dimanche en Allemagne.

Un pas qu'a également franchi Jakob Blasel, l'un des organisateurs du mouvement Fridays for Future en Allemagne.

Ils veulent représenter une jeunesse qui se mobilise en masse pour le climat mais aimerait être davantage entendue par les politiques.

Il faut entrer dans "les lieux où les décisions sont prises", fait valoir Jakob Blasel, 20 ans et déjà plusieurs années de militantisme derrière lui.

Comme Kathrin Henneberger, il a choisi de s'engager chez les Verts, un "vieux" parti du paysage électoral en Allemagne qui pointe en troisième place dans les sondages nationaux.

Aucun programme électoral, même pas celui des Verts, n'est aujourd'hui compatible avec l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement "bien en deçà" de +2°C et si possible à +1,5°C, accuse Fridays for Future.

Inondations et glacier

Mais activisme et politique "ne sont pas en contradiction, ça se complète parfaitement", affirme à l'AFP le jeune homme à la tignasse bouclée qui espère être élu député en Schleswig-Holstein (nord).

Il espère que les inondations meurtrières de juillet dans l'ouest de l'Allemagne auront fait prendre conscience à beaucoup d'électeurs que l'impact du dérèglement climatique frappe à leur porte.

Dans les Alpes bavaroises, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années.

Accrochée à une falaise désertique du Zugspitze, le plus haut sommet d'Allemagne, la station de recherche Schneefernhaus mesure, saison après saison, la fonte des glaciers.

"Regardez, on peut voir à certains endroits qu'il n'y a plus de neige", pointe Inga Beck, 37 ans, porte-parole de la station, devant une fenêtre qui donne sur le glacier Schneefern Nord, le plus grand du pays.

Un récent rapport ministériel estime que 250 litres d'eau s'écoulent du glacier toutes les 30 secondes. A ce rythme, celui-ci, ainsi que les quatre glaciers allemands, auront disparu d'ici à 2040.

Dans la région du Zugspitze, "les températures ont grimpé d'1,5 degrés ces trente dernières années", relate Hans Peter Schmid, directeur de l'institut de recherche KIT-Campus Alpin.

Rassembler jeunes et anciens

Kathrin Henneberger a longtemps cru que la désobéissance civile était le principal moyen d'agir pour sauver la planète.

"J'ai occupé des mines, bloqué la construction de centrales, mais il y a une nouvelle jeune génération qui s'active", explique celle qui a adhéré à l'ONG Greenpeace à l'âge de 13 ans.

"On n'a plus besoin de moi ici, tandis que cette génération a besoin de députés qui la prennent au sérieux", observe-t-elle, soulignant : "l'industrie fossile est au Bundestag et y a une très grande influence."

Dans plusieurs régions allemandes, les écologistes sont déjà au pouvoir, parfois même aux côtés des conservateurs.

Les Verts, qui ont toutes les chances d'entrer au gouvernement, tentent de faire le pont entre les revendications, parfois radicales, des activistes et l'électorat plus traditionnel d'un pays où les plus de 60 ans représentent 38% des électeurs.

Parmi leurs propositions phares : avancer à 2030 la sortie du charbon prévue en 2038, et interdire à partir de cette date la vente de voitures équipés de moteurs à combustion.

Membre des Verts depuis près de quarante ans, Hajo Siemes accueille avec enthousiasme la nouvelle génération.

Cet élu local de 74 ans accompagnait récemment Kathrin Henneberger lors d'un déplacement de campagne en vélo dans sa circonscription de Möchengladbach (ouest) et se souvient de son propre parcours.

"Beaucoup d'entre-nous viennent du terrain et étaient dans la rue", observe ce vétéran de la lutte antinucléaire des années 1970.

Politiques, manifestants, activistes... "un mouvement vit de la diversité des acteurs", insiste Mme Henneberger.

"Nous ne pouvons pas imposer les 1,5 degrés en politique uniquement à travers des manifestations massives", explique la candidate, qui ne compte pas renoncer à descendre dans la rue.

Vendredi, l'avant-veille du scrutin, elle sera, comme Jakob Blasel, dans les cortèges appelés à "une grève mondiale" par le mouvement Fridays for Future.

Gestionnaire pragmatique

Ses discours sur l'Europe n'entreront pas dans l'Histoire. Dépourvue de grande vision, la chancelière doit sa bonne image à ses talents de gestionnaire pragmatique qui lui ont permis de maintenir l'unité de l'UE dans l'adversité en forgeant les compromis nécessaires.

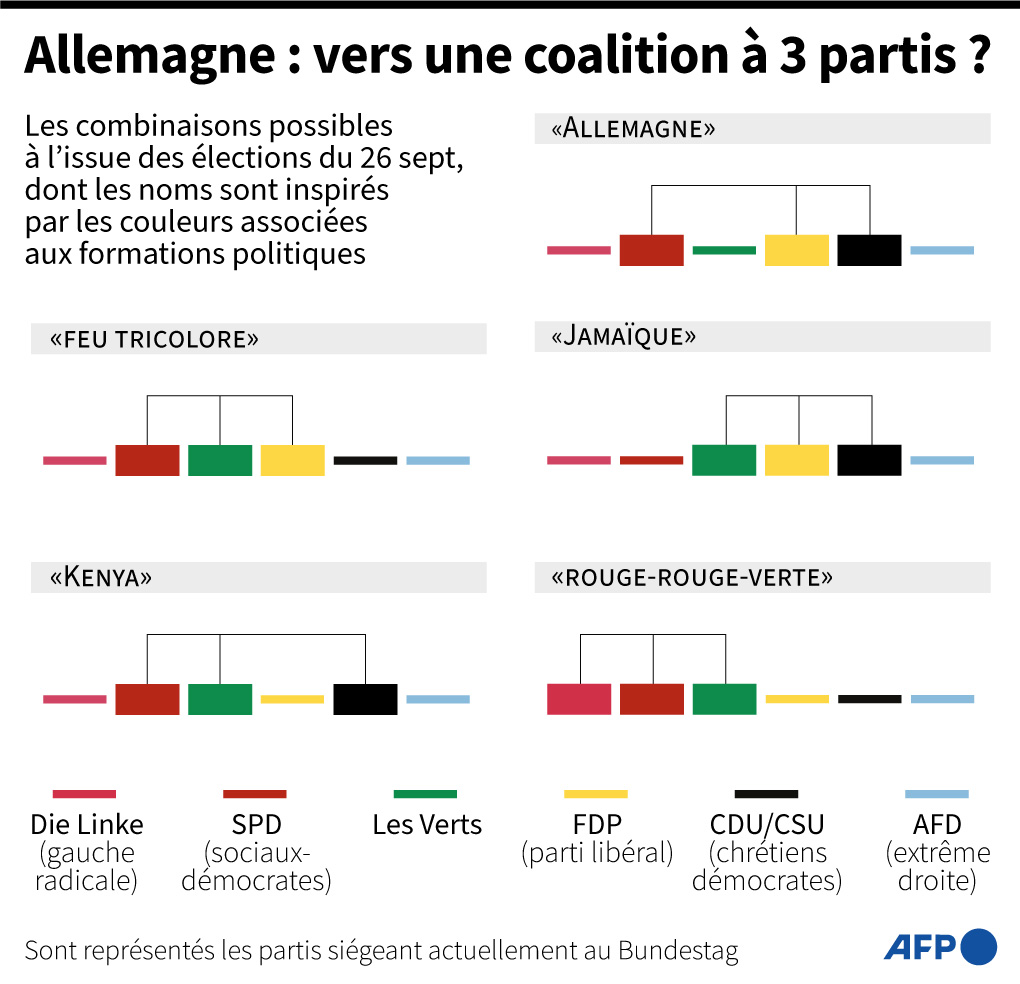

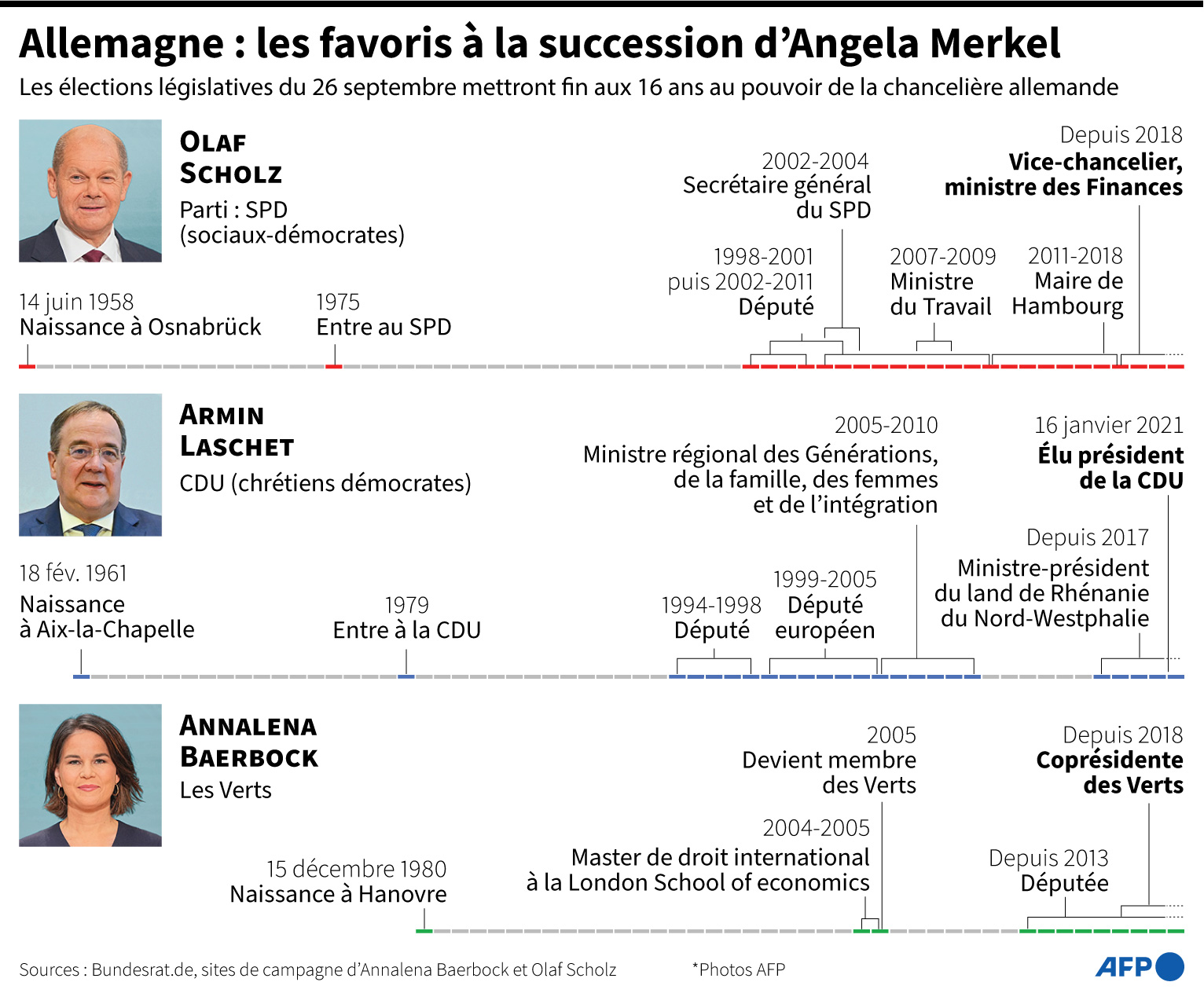

Elle a fait preuve de "continuité et de fermeté", ce que de nombreux Européens ont apprécié en période d'incertitude. "Le prochain chancelier devra d'abord prendre de l'envergure avant de pouvoir prétendre à la remplacer dans ce rôle", souligne-t-il. Peu importe qu'il s'appelle Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) ou Annalena Baerbock (Verts).

Selon une étude menée dans 12 pays de l'UE par le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR), 41% des personnes interrogées affirment qu'elles voteraient pour Angela Merkel plutôt que pour Emmanuel Macron, s'il fallait élire un président pour l'Europe.

Pendant la crise de l'euro, au début des années 2010, elle avait pourtant suscité la colère après avoir tardé à venir en aide aux pays endettés, comme la Grèce, laissant craindre un moment une implosion de la monnaie unique.

Allemagne : un mode de scrutin à la fois majoritaire et proportionnel

Les élections législatives allemandes qui ont lieu le 26 septembre se déroulent selon un système de vote complexe, qui allie scrutin uninominal direct à un tour et principe proportionnel.

Elles sont cruciales car l’Allemagne est une démocratie parlementaire où le/la chancelier/e est élu/e par les députés du Bundestag, la chambre basse du Parlement, dans le sillage du scrutin, et non directement par la population.

Deux voix

Chacun des 60,4 millions d'électeurs dispose de deux voix pour élire les députés, dont le nombre a été fixé à 598 au minimum. Le chiffre final devrait toutefois être supérieur et ne sera connu qu'à l'issue du scrutin.

La moitié des sièges (299) sont attribués par un scrutin uninominal direct à l'échelle des circonscriptions. Le candidat arrivé en tête, même s'il n'atteint pas les 50%, est élu. Ce qui favorise traditionnellement les grands partis, les petits n'ayant que très peu de députés élus directement.

Mais les électeurs disposent d'une deuxième voix, qu'il doivent attribuer à une liste de partis dans chaque Etat régional. C'est là qu'intervient le système proportionnel, mis en place sous l'influence des alliés après la guerre pour éviter un retour du totalitarisme, avec un seuil minimum de 5% des suffrages pour entrer au Bundestag.

Sièges supplémentaires

L'électeur peut voter deux fois pour le même parti ou différencier son choix. Les Allemands optent souvent pour cette dernière solution car ils sont habitués à être gouvernés par des coalitions, en raison du système proportionnel, et essaient d'influencer leur composition.

La deuxième voix a beaucoup d'importance: le score obtenu par chaque parti dans chaque Etat régional va en effet déterminer en grande partie le nombre d'élus envoyés au final au Bundestag, via un mode de calcul compliqué.

Si un parti obtient par exemple dans une région donnée (ou in fine au plan national) 30% des voix à la proportionnelle, il aura droit à coup sûr à 30% de tous les sièges alloués.

Obésité?

A ce stade, deux cas de figure: si le nombre d'élus directs au scrutin majoritaire représente un total inférieur à ce seuil de 30%, on complète avec les élus de la liste régionale. Si en revanche il est supérieur au score proportionnel, ces sièges directs supplémentaires restent et augmentent donc mécaniquement le nombre total de députés au Bundestag.

D'autant qu'en pareil cas, la Cour constitutionnelle allemande a imposé un rééquilibrage sous forme d'une attribution de sièges supplémentaires aussi aux autres petits partis, afin de préserver la dimension proportionnelle du scrutin.

Le nombre final d'élus a de ce fait enflé de scrutin en scrutin dans la période récente: ils sont déjà 709 députés dans le Bundestag sortant et pourraient, selon certaines projections dépasser cette fois 750.

Plusieurs tentatives pour plafonner ce nombre ont eu lien dans le passé mais sans résultat probant.

Attente et hésitations

"Angela Merkel n'a pas sauvé l'Europe", affirme l'ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker. "C'est le narratif allemand qui voudrait qu'elle ait été à l'origine de toutes les solutions dans les crises graves", a-t-il déclaré au quotidien belge Le Soir. "Je ne sous-estime pas le rôle qu'elle a joué mais je suis loin de le surestimer pour avoir vécu ses propres hésitations durant cette période qui fut parmi les plus difficiles de la construction européenne".

Pour ce vétéran de la politique luxembourgoise, Merkel a cependant agi en "femme d'Etat" en ouvrant les frontières allemandes aux réfugiés en 2015 malgré les attaques dont elle a été la cible dans son pays, et "elle a bien réagi" durant la pandémie en acceptant un plan de sauvetage historique à 750 milliards d'euros qui a incarné la solidarité européenne.

L'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, Ana Palacio, reproche à la chancelière sa "stratégie consistant à attendre que les situations désespérées appellent des mesures désespérées". Cette stratégie a "souvent profité à ceux qui enfreignent les règles", assure-t-elle, en référence aux tergiversations allemandes face au chef du gouvernement hongrois Viktor Orban dont le pays s'est éloigné des valeurs européennes.

Or, l'UE est confrontée à des défis historiques: reconstruire une économie forte après la pandémie, lutter contre le changement climatique, affirmer son rôle géopolitique face aux Etats-Unis et à la Chine...

"Mme Merkel a peut-être habilement maintenu le statu quo sur le continent au cours des dernières années, mais les défis auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui exigent des solutions radicales, et non des changements cosmétiques. Ce dont l'UE a besoin aujourd'hui, c'est d'une Allemagne visionnaire", estime Piotr Buras, de l'ECFR.