ALGER: "Policiers et gendarmes étaient d'une brutalité atroce. Ils avaient la rage de faire mal", raconte à l'AFP Rabah Sahili, dont la voix se brise au souvenir de la soirée du 17 octobre 1961 quand des dizaines d'Algériens furent massacrés en plein Paris.

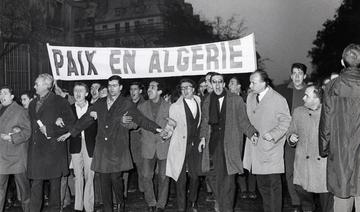

Il y a 60 ans, ils étaient plus de 30.000 Algériens à manifester pacifiquement à l'appel de la branche locale du FLN (Front de libération nationale) en France, pour dénoncer un couvre-feu décrété exclusivement à l'encontre des Français musulmans d'Algérie (FMA) par le préfet de police, Maurice Papon.

Dix mille policiers et gendarmes étaient déployés. La répression fut sanglante avec plusieurs manifestants tués par balle dont les corps furent pour certains jetés dans la Seine.

Le nombre de morts est estimé par les historiens à au moins plusieurs dizaines, voire 200, le bilan officiel n'en dénombrant que trois et 11.000 blessés.

Samedi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'instauration d'une minute de silence chaque 17 octobre à 11h00 (10H00 GMT) en mémoire des "chouhada", les martyrs.

Rabah Salihi, arrivé quatre ans plus tôt de Hautmont (nord) où ses parents s'étaient établis en 1950 à leur arrivée d'Algérie, a été arrêté à sa sortie du métro, place de l'Etoile à Paris. Il venait d'avoir 19 ans.

"Nous devions nous retrouver place de l'Etoile pour commencer notre manifestation pacifique avec une seule consigne: aucun objet contondant ne devait être porté par les militants", se remémore M. Sahili.

«Arrestations au faciès»

Cette immense place avait été choisie par le FLN comme point de ralliement des immigrés venus des banlieues ouvrières de l'ouest parisien (Gennevilliers, Asnières, Nanterre...).

D'autres manifestations étaient prévues ailleurs dans la capitale française.

"J'étais avec un cousin quand des policiers nous sont tombés dessus. Plus costaud que moi, il a tenté de me protéger mais il a reçu une avalanche de coups de crosses de revolvers et de matraques, qui lui ont causé une fracture à la jambe", raconte M. Sahili.

17 octobre 1961: le préfet de police de Paris dépose une gerbe de fleurs «à la mémoire des morts»

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a déposé une gerbe de fleurs près de la Seine, dimanche matin, 60 ans jour pour jour après le massacre d'Algériens sous l'autorité du préfet de l'époque Maurice Papon, a constaté l'AFP.

Didier Lallement a déposé une gerbe de fleurs au niveau du Pont Saint-Michel, peu après 08H00 devant quelques journalistes et policiers.

La sonnerie aux morts a résonné. Puis une minute de silence a été respectée "à la mémoire des morts du 17 octobre 1961", selon les paroles prononcées par une représentante de la préfecture de police au micro.

Didier Lallement, premier préfet de police de Paris à rendre hommage aux victimes, n'a pas pris la parole et n'est resté que quelques minutes sur place.

Samedi, Emmanuel Macron a déclaré à travers un communiqué que "les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République", désignant celui qui était à l'époque préfet de police de Paris.

Le chef de l'Etat avait lui-même participé samedi à un hommage sur les berges de la Seine, à la hauteur du pont de Bezons, emprunté il y a 60 ans par les manifestants algériens qui arrivaient du bidonville voisin de Nanterre à l'appel de la branche du Front de libération nationale (FLN) installée en France.

Cette nuit-là du 17 octobre 1961, une répression - "brutale, violente, sanglante", selon les mots de l'Elysée - s'est abattue sur les manifestants qui protestaient contre l'interdiction aux Algériens de sortir de chez eux après 20H30.

"Près de 12.000 Algériens furent arrêtés et transférés dans des centres de tri au stade de Coubertin, au Palais des sports et dans d'autres lieux. Outre de nombreux blessés, plusieurs dizaines furent tués, leurs corps jetés dans la Seine", a reconnu samedi pour la première fois la présidence française. Le bilan officiel ne dénombrait jusqu'à présent que trois victimes.

"Il y a une avancée, mais ce n'est pas une reconnaissance d'un crime d'Etat. J'ai dit au président: c'est le point d'arrivée de quelque chose et le départ d'une autre", a réagi Nasser Kettane, président de Beur FM, invité à la cérémonie.

Une manifestation à l'appel notamment de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) est prévue dimanche après-midi à Paris, du Rex au Pont Saint-Michel.

"Tous les Algériens sortant du métro ont été interpellés. C'était des +arrestations au faciès+. Il y avait même des Italiens, des Espagnols et des Sud-Américains" qui étaient arrêtés, relate M. Sahili, à propos des consignes données aux gendarmes et policiers de s'en prendre aux FMA.

Tous furent conduits "à coups de matraques" vers un parking près de la place de l'Etoile.

"Il ne fallait pas tomber sous les coups de crosses qui allaient s'abattre sur le crâne. Ils étaient d'une telle férocité... C'était sauvage, ni plus ni moins", raconte M. Sahili.

"Le parking était bondé. A partir de minuit, nous avons été transférés en bus vers le Palais des sports, où nous sommes restés trois jours, surveillés par la police et des harkis" (supplétifs de l'armée française), ajoute-t-il.

Pendant ces jours d'angoisse, les "9.000" personnes parquées dans le Palais des sports n'ont eu droit qu'à "un casse-croûte et une bouteille d'eau" avant que la police ne les emmène au "centre de tri de Vincennes", selon M. Sahili.

«Froid glacial»

"Ce camp était dépourvu de toutes les commodités: ni lits, ni toilettes. On dormait à même le sol dans un froid glacial", relate M. Sahili. "J'y suis resté une quinzaine de jours avant d'être autorisé à rentrer chez moi".

"Durant les arrestations, j'ai vu une vingtaine de personnes en sang, allongés sur le sol près de la place de l'Etoile. Les policiers étaient très nombreux et se comportaient comme des bêtes féroces", dit-il.

"Des Algériens ont été également jetés, certains vivants, dans la Seine par la police mais on ne connaîtra jamais le nombre exact de cadavres engloutis par ce fleuve", regrette cet ancien membre des réseaux du FLN chargés d'effectuer des collectes d'argent auprès des immigrés.

Selon lui, avant même le 17 octobre, bon nombre de militants algériens ont "fini dans les eaux de la Seine" lors de rafles policières.

"J'ai participé au sauvetage in extremis d'un jeune militant, jeté dans la Seine, près de la centrale électrique au port de Gennevilliers, par des policiers", se souvient-il, en ajoutant que, donné pour mort, il "était salement amoché quand nous avons réussi à le repêcher" mais il a survécu parce qu'il était jeune et robuste.

Après l'indépendance en 1962, Rabah Sahili est resté deux ans en France avant de regagner son pays où il a fait carrière au sein de la compagnie aérienne Air Algérie.