DJEDDAH: «Dans une industrie cinématographique arabe largement dominée par les hommes, Nayla al-Khaja, passionnée et visionnaire, était déterminée à briser le statut quo et à se faire un nom», peut-on lire dans un tweet promouvant l’édition d’août du magazine Arabian Moda.

On pourrait bien comprendre les idées fausses quand elles proviennent d’un organe médiatique occidental, mais quand elles émanent d’un magazine arabe, elles soulèvent la question de savoir comment les progrès réalisés par les femmes cinéastes arabes sont constamment ignorés, parfois au nom de la promotion de l’une des leurs.

Al-Khaja, la première scénariste, directrice et réalisatrice émiratie, dont les films ont été présentés dans plus de 42 festivals au niveau international, a remporté des dizaines de prix et de récompenses pour son parcours cinématographique.

Qu’il s’agisse de définir le récit ou d’entamer un dialogue, les femmes cinéastes arabes gagnent en influence et en nombre, et font sentir leur présence au niveau international, malgré la prédilection des médias pour les clichés condescendants.

Si leur présence peut sembler moderne, le phénomène remonte en fait aux années 1920 et 1930, période durant laquelle les femmes ont été parmi les pionnières du cinéma régional.

Les femmes arabes de l’époque ont souvent complété des projets entiers seules, comme la cinéaste égyptienne légendaire Aziza Amir, qui a en même temps réalisé et joué le rôle principal dans le film «Laila», qualifié par les spécialistes comme le tout premier film égyptien, en 1927. Amir a été la réalisatrice et la star de 25 films le long de sa vie.

Aujourd’hui, les femmes cinéastes arabes continuent d’être une force motrice de l’industrie, laissant leur empreinte malgré une couverture médiatique superficielle alimentant les préjugés.

«Les femmes dans le cinéma indépendant de la région ont effectué des avancées bien plus rapides qu’en Europe et aux États-Unis, et cela s’est fait naturellement, notamment avec l’avènement des festivals de cinéma dans la région qui ont offert des opportunités aux cinéastes», a déclaré Joseph Fahim, critique et conservateur de cinéma égyptien, à Arab News.

«C’est l’un des aspects les plus fascinants du cinéma arabe moderne, car les femmes cinéastes y sont davantage représentées. Les films sélectionnés dans les festivals de cinémas de la région sont composés de femmes à plus ou moins 50%, selon les années.»

Une étude menée aux États-Unis par la Northwestern University, commanditée par le Doha Film Institute, a révélé que 26% des cinéastes indépendants arabes sont des femmes, comparé à 4% en Occident et 9% en Amérique. À peu près 25% de tous les nouveaux réalisateurs au Maroc, en Tunisie et au Liban sont des femmes. Au Qatar, près de 60% des cinéastes émergents sont des femmes.

Selon Fahim, bien que le sexe du réalisateur influence souvent la réponse du public à un film, il ne devrait pas distraire des réalisations du cinéaste.

«Chaque région progresse de façon différente, et on ne peut pas généraliser», a-t-il précisé. «Le secteur du cinéma est plus progressif aujourd’hui que celui du journalisme. Beaucoup de ce qui est écrit n’est pas assez recherché et est différent de la réalité sur le terrain. La réalité est bien plus compliquée.»

«Les choses écrites qui sapent les femmes cinéastes arabes sont le produit de la pensée réductrices», a-t-il ajouté.

La réalisatrice libanaise Nadine Labaki figure parmi les réalisatrices plus remarquables de la région arabe. Son film «Capharnaüm» a été présenté au Festival de Cannes 2018.

Le film de Labaki était le premier du genre à être en compétition pour la Palme d’Or, et était également le premier film réalisé par une femme arabe à être nommé aux Oscars. Le premier long métrage de la réalisatrice saoudienne Haifa al-Mansour, «Wadjda», a été nommé pour un Bafta, et le denier court métrage de la cinéaste palestino-britannique Farah Nabulsi, «The Present», a été nommé aux Oscars et a remporté un Bafta l’année dernière.

La journaliste syrienne Waad al-Khataeb a coréalisé le documentaire «For Sama» («Pour Sama»), qui est entré dans l’histoire en remportant quatre nominations aux Bafta – le documentaire le plus nommé dans l’histoire des Bafta. Il y a quelques jours, la réalisatrice palestinienne Cherien Dabis est entrée dans l’histoire avec une nomination aux Emmy Awards en tant que réalisatrice exceptionnelle pour sa série à succès sur Hulu «Only Murders in the Building» («Meurtres seulement dans le bâtiment»).

La cinéaste tunisienne Salma Baccar a brisé les barrières en réalisant «Fatma 75» en 1975, créant ainsi le tout premier film réalisé par une femme tunisienne.

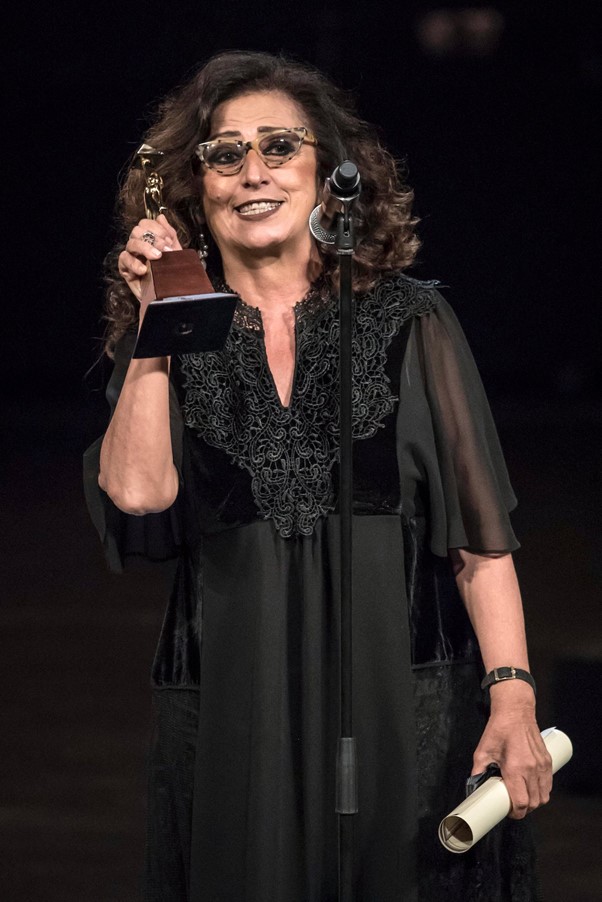

De son point de vue derrière la caméra depuis les années 1980, la cinéaste égyptienne Marianne Khoury a aidé les hommes et les femmes à affiner leurs compétences. Pendant plus de trois décennies, elle est allée à contre-courant du cinéma égyptien et a choisi des films indépendants pour explorer des thèmes relativement inhabituels. La documentariste a remporté le prix du public Rizkallah au Festival international du film du Caire pour «Let’s Talk».

De même, la cinéaste palestinienne primée Mai Masri, qui a également débuté sa carrière au début des années 1980, a été la première femme du pays à le faire. «Aujourd’hui la moitié des films palestiniens sont réalisés par des femmes», a-t-elle indiqué à l’Economic Times en 2018.

L’année dernière, au Festival international du film de la mer Rouge en Arabie saoudite, 38% des 138 films projetés ont été réalisés par des femmes, une proportion impensable dans d’autres régions du monde.

Comme il se doit, le festival a honoré Al-Mansour pour sa contribution au secteur et a défendu l’émancipation des femmes dans le cinéma. Elle a reçu un prix de cristal lors de la réunion 2019 du Forum économique mondial à Davos pour son leadership dans la transformation culturelle du monde arabe.

Aujourd’hui, de nombreuses femmes cinéastes ont une occasion sans précédent d’assurer une représentation équitable de leurs récits. Chacune a une histoire à raconter, et comme le dit Fahim, les histoires que chaque femme peut raconter sont modelées par les circonstances, les restrictions et la censure, qui diffèrent toutes d’un pays à l’autre.

De plus, selon les experts, l’émergence d’autant de femmes arabes réalisatrices de Palestine, de la Jordanie, du Liban, d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie est remarquable, si l’on considère la relative nouveauté du cinéma dans ces pays par rapport à l’Inde, l’Égypte, les États-Unis et l’Europe.

Bien qu’il soit généralement admis que «les caméras ne font pas les films, ce sont les gens qui les font», des cinéastes comme Sara Mesfer estiment que les films marquants doivent être célébrés en tant que tels, indépendamment du sexe, de l’origine ou de l’appartenance ethnique du réalisateur.

Mesfer est apparue sur la scène cinématographique saoudienne il y a près de deux ans et demi, en écrivant et en réalisant «The Girls Who Burned the Night», qui a remporté deux prix et trois nominations au Carthage Film Festival et au Palm Springs International ShortFest. Cependant, comme tous les films, son ascension dans l'industrie cinématographique est différente.

«L’industrie cinématographique á travers le monde est un domaine dominé par les hommes en raison d’évènements historiques lors desquelles les réalisations des femmes dans le cinéma étaient sapées. Aujourd’hui, catégoriser et placer les femmes dans certains rôles qui leur conviennent le mieux est un problème qui sape leur travail», a-t-elle déclaré à Arab News.

«Il est plus facile pour moi d’être scénariste et réalisatrice que productrice et directrice de la photographie, par exemple, à cause de la fausse notion de certains selon laquelle “les femmes ne peuvent pas porter de caméra”, mettant les femmes dans une catégorie qu’elles doivent suivre.»

Elle a déclaré qu’au début de sa carrière, les médias s’intéressaient davantage au fait qu’elle soit une femme réalisatrice, plus précisément une réalisatrice saoudienne, qu’aux films qu’elle réalisait.

Notant que l'industrie cinématographique saoudienne n’en est encore qu’à ses débuts, elle a déclaré que le fait d’être une femme réalisatrice attire indubitablement l’attention des médias. Elle aussi a eu l’impression, pendant un certain temps, que l’attention se portait davantage sur son sexe et sa nationalité que sur son travail.

Mesfer se souvient d’une expérience personnelle lors d’un festival du film où les femmes saoudiennes étaient le sujet principal, et la plupart des commentaires pendant qu’elle était sur scène portaient sur le fait qu’elle était une femme saoudienne plutôt que sur son film.

«Cette action en soi est discriminatoire, et les médias ne nous prennent pas au sérieux et n’apprécient pas les efforts déployés dans la réalisation du film», a-t-elle déclaré.

La façon par laquelle les femmes cinéastes raconte leurs histoires à l’écran influence les audiences et les critiques à travers le monde arabe. Beaucoup pensent que le progrès réalisé par les femmes arabes dans l’industrie n’est ni le début d’une industrie cinématographique arabe dominée par les femmes, ni la fin d’une industrie dominée par les hommes.

Résumant son expérience en tant que femme cinéaste arabe, Mesfer a indiqué: «Raconter des histoires est un domaine large et sauvage. Il n’y a pas une seule façon de le faire, et il diffère d’une personne à l’autre.

«C’est là où vous vous trouvez en tant que cinéaste, à quel point vous êtes à l’aise pour raconter l’histoire et, surtout, pour ajouter votre propre touche, car chacun est un conteur à sa manière.»

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com