PARIS: Dix ans après la vague de révoltes que l’on a baptisée «le printemps arabe», le Moyen-Orient apparaît plus que jamais comme une zone instable, conflictuelle par excellence. Malgré, d’une part, les tentatives pour contenir l’expansionnisme iranien et, d’autre part, les accords de normalisation arabo-israéliens, le fait que la zone soit tiraillée entre trois axes régionaux (avec leurs soutiens ou leurs parrains extérieurs) et l’attente d’une nouvelle administration américaine pèsent sur les choix qui s’offrent à ses différents acteurs. De plus, la crise de la Covid-19 représente «un test de crédibilité pour tous les pays». Dans ce contexte, les défis qui attendent les principaux pays du Moyen-Orient se ressemblent et diffèrent à la fois.

Le défi sanitaire

La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde, en cette année 2020. Sans doute les dégâts sanitaires et sociaux induits par ce bouleversement sont-ils loin d’être minimes, surtout sur le plan économique. La gestion de la crise a constitué un enjeu de taille, servant de baromètre pour mesurer la résilience de pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont déployé de grands efforts, souvent productifs, afin de contenir la pandémie. En Égypte, malgré l’impact de la démographie du pays, les institutions et le corps médical se sont montrés à la hauteur du défi. Pour sa part, Israël n’a pas pu exploiter sa technologie de haut-niveau pour élaborer des moyens préventifs ni des remèdes ou des vaccins contre ce nouveau virus. Sur ce même sujet, l’Iran, comme la Turquie et l’Irak, n’ont pas été à la hauteur d’une telle crise. De surcroît, les spécificités de cette zone géographique exacerbent les défis à affronter, surtout à cause des disparités économiques et de la carence des infrastructures sanitaires pour faire face à l’ampleur de cette crise pandémique. Cependant, dans ces pays, une grande partie de la jeunesse aurait joué un rôle déterminant lors de la première vague afin de minimiser les risques liés à la propagation vertigineuse de ce virus.

L’année 2021 sera marquée par «la diplomatie du vaccin» et la campagne nationale de vaccination. Plusieurs pays de cette zone ont été des pionniers, comme les Émirats arabes unis, qui ont anticipé la normalisation avec Israël en fournissant des équipements manquants lors de la première vague. De même, les Saoudiens ont été l’une des premières nations à adopter le vaccin chinois, tout comme l’Égypte. Et l’Arabie saoudite a été le premier pays de la zone à administrer le vaccin Pfizer-BioNtech, au mois de décembre courant.

Parmi les enseignements à tirer de la gestion de cette crise qui affecte les systèmes de santé, retenons la nécessité d’une certaine autonomie dans l’industrie médicale et pharmaceutique, et l’importance de développer de systèmes de protection sociale dignes de ce nom.

Le défi économique et l’enjeu du marché pétrolier

Alors qu’elles sont engagées dans une course effrénée pour réussir le passage post-pétrole par la diversification et l’adoption d’un nouveau modèle de développement économique, les économies de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) se voient incontestablement affectées par l’irruption de cette crise sanitaire, qui risque de menacer des réformes en cours, dans une région marquée par l’instabilité comme par les risques sociaux et économiques.

Lorsque l’épidémie commence à sévir, le Brent atteint le 30 mars dernier son plus bas niveau depuis 2002 avec 21,65 dollars (soit 17,72 euros). C’est notamment la conséquence d’un désaccord au sein de l’Opep+ entre Riyad et Moscou et de la décision de l’Arabie saoudite d’augmenter substantiellement sa production dans la perspective d’accroître ses parts de marché. Ce choix saoudien ne paraît ni fortuit ni hasardeux: lorsqu’on observe la baisse de la demande, les résultats du désaccord assuraient un retour progressif à un prix normal, tout en sauvegardant la part saoudienne du marché et le leadership dans le marché pétrolier.

En clair, les pays du Golfe ont pu limiter les dégâts, malgré la fragilité subie par des pans majeurs de l’économie comme l’aérien, la logistique, le pèlerinage ou le tourisme. Dubaï, plus particulièrement, voit son industrie touristique menacée.

En 2020, l’Arabie saoudite a été le premier pays arabe à diriger un G20. Ce dernier représente les deux tiers de la population de la Terre, 80% du commerce mondial et plus de 85% de la richesse produite. Malgré cette année terrible, avec les effets du coronavirus et la récession économique, Riyad a réussi à tenir les rênes du leadership pour atténuer l’impact de l’épidémie sur les pays les plus pauvres et pour «soutenir la reprise économique mondiale» en accordant un moratoire de six mois sur le paiement du service de la dette des pays pauvres. Ce moratoire a ensuite été prolongé jusqu'au mois de juin 2021.

De son côté, l’Égypte a pu gérer les ravages de la crise sanitaire en sauvegardant la croissance de son économie. En effet, elle est le premier pays de la Méditerranée à avoir déclaré des cas de Covid-19. De même, elle a voté un plan de relance de 100 milliards de livres égyptiennes (soit 5,23 milliards d’euros) afin de soutenir son économie. Ces mesures efficaces vont lui permettre d’être le seul pays du Sud à afficher une croissance de 0,5% en 2020. Quant à Israël, l'OCDE ne prévoit qu’une reprise progressive de la croissance de son PIB à 2,9% en 2021, après une baisse de 6% en 2020. L’autre fait majeur de l’année 2020 fut la création, au Caire, du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, qui regroupe notamment l’Égypte, Israël, la Grèce et Chypre, et dont le but est d’intensifier la compétition avec la Turquie.

En outre, l’affaiblissement des appareils politiques étatiques en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak, ainsi que le passage au stade d’États faillis de la Libye ou du Yémen, constituent probablement le plus important facteur de déstabilisation régionale, et donc le principal défi dans la conjoncture économique actuelle. Il est assez symptomatique que, dans la grande majorité des cas, les exécutifs de la région aient adopté une posture de minimisation, voire de déni, de la crise sanitaire, affectant ainsi la résilience, même au niveau économique.

Le défi géopolitique

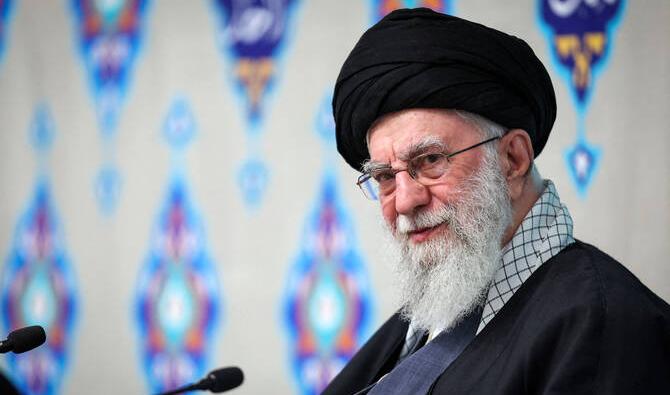

L’année 2020 a été marquée par plusieurs événements cruciaux dans le cadre de «conflits de conquête d’influence et du contrôle des ressources énergétiques» menés notamment par l’Iran, la Turquie et Israël (trois puissances régionales non arabes depuis la guerre d’Irak de 2003 et l’érosion du système régional arabe). Face au développement de la situation iranienne (dossier nucléaire et expansion régionale), à l’interventionnisme turc de la Méditerranée dans le Caucase et aux accords de normalisation avec Israël, certains pays arabes ont su faire front. Malgré différentes postures et certaines nuances, on peut dire que Riyad, Abu Dhabi et Le Caire se sont efforcés de défendre la stabilité et de s’opposer à l’agressivité iranienne ou turque sur plusieurs fronts. La tentative de l’administration Trump de redessiner le paysage géopolitique doit être considérée avec prudence, en attendant la nouvelle administration américaine et l’évolution des rapports de force régionaux.

Le défi sécuritaire et structurel

La centralisation de la nécessaire riposte au défi sanitaire ne peut se concevoir qu’avec des États efficients et efficaces, recherchant la satisfaction des besoins collectifs. Nous sommes devant des cas exemplaires de réussite dans la plupart des pays du Golfe, mais nous sommes bien loin du compte dans les autres pays arabes, là où des mouvements de contestation portaient ces exigences. À ce stade, ils n’ont pu aller à leur terme et le coronavirus fut un allié pour différents pouvoirs, de Bagdad à Beyrouth, visant à freiner les mobilisations. Néanmoins, l’ensemble des questions soulevées par leurs contestations demeurent. Nul ne doute que les mobilisations sociales reprendront leur cours, une fois la crise pandémique passée.

En outre, s’il n’existe pas de modèle idéal, certains pays du Moyen-Orient ont développé des techniques et un savoir-faire qui permettent d’obtenir des résultats concrets et qui s’inscrivent dans la durée. Prenons par exemple le modèle de lutte antiterroriste israélien. Il s’articule autour de trois axes: la prévention, à travers des dispositifs de surveillance multiples; le développement de la technologie sécuritaire, avec une excellence marquée en matière de cybersécurité; enfin, la diversification des modes de renseignement, qui semble efficace sur le plan opérationnel, bien qu’il fasse débat en matières de libertés publiques.

Dans cette zone, la déstabilisation sécuritaire incite à confondre le terrorisme avec les guerres civiles ou régionales ou avec d’autres phénomènes, comme les contestations. Cependant, les dynamiques qui sont en œuvre sont multiples et enchevêtrées. Ainsi, sur le plan géopolitique par exemple, la régionalisation des affrontements, du Yémen à la Syrie en passant par la Libye et l’Irak, fragilise les structures étatiques et les compromis.

En conclusion, une approche sécuritaire ne doit pas se limiter à l’action militaire, mais il est nécessaire qu’elle intègre les dynamiques politiques, culturelles, démographiques et économiques dans lesquelles s’inscrivent les pays de la région, afin d’activer tous les leviers permettant de maintenir une sécurité globale.

Avant la crise du coronavirus, les prévisions à l’horizon de l’année 2022 anticipaient une accélération de la croissance des pays du Moyen-Orient. Pour le moment, rien n’empêche de préparer une sortie prometteuse de la pandémie, à condition d’apporter aux nombreux défis des réponses adaptées.