WASHINGTON D.C.: Après les quatre années tumultueuses du règne de Donald Trump, Joe Biden est entré à la Maison Blanche avec un programme national chargé, notamment la pandémie en cours et ses répercussions économiques, mais aussi la question inquiétante des relations raciales. Rien que pour ces raisons, on pourrait s’attendre à ce que Biden mette les relations étrangères de l’Amérique en attente, du moins pour le moment.

Toutefois, Biden possède une solide expérience en matière de diplomatie de haut niveau, avec à son actif de nombreuses années qui l’ont vu s’impliquer auprès des amis comme des ennemis des États-Unis, et défendre ses intérêts à l'étranger. À présent qu’il occupe le plus haut poste du pays, il s’est engagé à restaurer l’image de son pays sur la scène internationale.

Coïncidence, le mandat de Biden débute à peine quelques jours avant que les pourparlers tant attendus entre la Grèce et la Turquie n’aient lieu à Istanbul, un nouveau tour de discussions dans un conflit territorial qui s’éternise et menace la paix en mer Méditerranée.

Retardées de plusieurs mois, et survenues dans un contexte de relâchement relatif des tensions, les pourparlers entre la Grèce et la Turquie sont, ressurgis du moins; une tentative aux attentes minimales. Les pourparlers ont repris après une pause de cinq ans, reprenant là où ils s'étaient arrêtés en 2016.

Peu de progrès sur la voie de la normalisation des relations ont été réalisés entre 2002 et 2016, période au cours de laquelle une soixantaine de séries de pourparlers ont eu lieu. Et il y a peu de raisons de croire que les choses seront différentes cette fois-ci.

Mais Biden n'est pas Trump. Il lui ne lui faudra pas longtemps pour se familiariser avec le différend en Méditerranée orientale, et sa participation active à un potentiel règlement à travers son département d’État ne fait aucun doute.

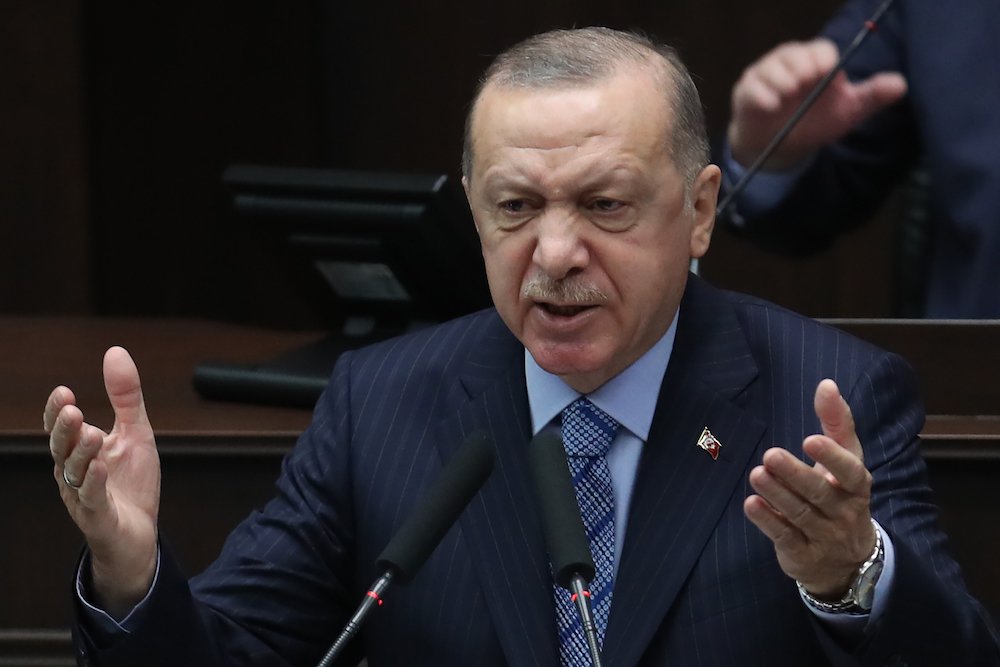

De plus, Biden mettra fin à la pratique de la diplomatie directe de l'ère Trump entre la Maison Blanche et le président turc Recep Tayyip Erdogan, préférant plutôt agir par les canaux institutionnels standard.

La Grèce a des raisons d'être optimiste quant à la position américaine. Biden a souvent appuyé la position grecque en vue d’un désamorçage de la crise, préférant invariablement la voie du dialogue et du recours au droit international. Il est également un partisan des droits religieux de la minorité grecque en Turquie, et particulièrement du rôle du patriarcat à Istanbul.

Dans tous les cas, les relations gréco-américaines sont à leur apogée, renforcées lors des années Trump par de multiples accords sur le commerce et la défense mutuelle.

EN BREF Grèce-Turquie

- La Turquie se classe au 11ième rang des puissances militaires mondiales.

- La Grèce se classe au 29ième rang comme puissance militaire mondiale.

- Le budget militaire annuel de la Turquie est de 18,2 milliards de dollars.

- Le budget militaire annuel de la Grèce est de 7 milliards de dollars.

Biden s'est également entouré de diplomates et de conseillers chevronnés qui ont travaillé avec lui pendant ses huit ans en tant que vice-président de Barack Obama, et dont le souci de paix et de stabilité dans la région s’accorde avec le discours et les initiatives politiques grecques.

En revanche, un gros point d’interrogation plane au-dessus du dossier turc à Washington. La relation florissante entre Ankara et Moscou, et l’achat du système de défense antimissile russe, le S-400, ont conduit à des sanctions américaines que Biden ne sera sûrement pas pressé de lever.

La position de la Turquie au sein de l’OTAN est affaiblie, et les États membres, dont la France, remettent en question sa fiabilité. En effet, Washington considère la présence du S-400 sur le sol turc comme une véritable menace pour ses avions de combat, les F-35, ainsi que pour les systèmes de défense de l'OTAN en général.

Ce n’est pas le seul problème qui nuit à la relation entre les États-Unis et la Turquie. Ankara continue de se plaindre du rôle qu’elle impute aux États-Unis dans la tentative de coup d'État de 2016. Elle nie aussi les accusations de Washington contre la banque publique Halkbank, soupçonnée d’aider l'Iran à échapper aux sanctions américaines.

Plus révélateur encore est le point de vue qui a émergé des discussions entre Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, et Bjoern Seibert, chef du cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui «ont accepté de travailler ensemble sur des questions d'intérêt mutuel, notamment la question de la Chine et de la Turquie», selon un communiqué de la Maison Blanche.

Lier la Turquie à la Chine, le principal adversaire géopolitique des États-Unis, assène un coup dur aux espoirs d’Erdogan pour une relation étroite avec la nouvelle administration.

Si les États-Unis choisissent de s'impliquer dans le différend Grèce-Turquie, Athènes s'attend à juste titre à en récolter les fruits. Il serait pourtant prématuré de supposer que l'administration Biden exercera forcément des pressions sur la Turquie.

Premièrement, les entretiens préparatoires sont informels et ne nécessitent aucune médiation. Se parler directement, même si les désaccords sont importants, est préférable aux médiateurs externes.

Deuxièmement, la Turquie tente actuellement d’améliorer ses relations avec l'Occident ainsi qu'avec les pays plus proches de son pays, particulièrement les États du Golfe et Israël. Les États-Unis donneront probablement à Ankara le bénéfice du doute, du moins initialement, ainsi que le temps de prouver sa volonté d’une coopération constructive.

Troisièmement, malgré tous les récents actes de bravade de la Turquie, le pays reste un allié potentiellement important pour les États-Unis dans une région fortement instable. Non seulement la Turquie possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN, mais elle a également une position stratégique pour freiner les ambitions de la Russie au Moyen-Orient, surtout en Syrie.

Quand les pourparlers ont pris fin le 25 janvier, quelques observations s’imposaient.

Bien que les pourparlers aient été prévus pour se dérouler à un niveau purement technique, la délégation turque comprenait le conseiller de confiance d'Erdogan, Ibrahim Kalin. Cette décision voulait sans doute souligner la bonne foi d’Ankara, un message que son ministre des Affaires étrangères a communiqué aux responsables de l’UE la veille.

Un autre fait intéressant est que les deux parties ont suivi la pratique courante de ne pas révéler le contenu de leurs discussions. C'est en grande partie un signe positif, car les fuites de presse ont généralement pour but de rejeter la faute sur le côté opposé et de miner les perspectives d’un résultat positif.

Plus encourageant encore, la Grèce et la Turquie ont convenu de procéder au prochain cycle de négociations en mars, cette fois à Athènes.

Washington, tout comme Bruxelles, ont salué les discussions et insisté sur l’importance l'importance d’un dialogue fructueux entre les deux pays. Confirmant leur tentative d'adopter une approche raisonnable, les États-Unis continueront d'encourager Athènes et Ankara à résoudre au moins certains de leurs différends.

Pour la Grèce, ceux-ci sont limités et spécifiques: la détermination du plateau continental en mer Égée et la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) respectives des deux pays.

Pour la Turquie, en revanche, la liste comprend des questions telles que les droits des minorités, la démilitarisation des îles grecques du Dodécanèse et l’ajustement des frontières maritimes de la Grèce sur la mer Égée (6 milles) avec son espace aérien dans la même région (10 milles).

Ce qui est certain, sauf pour de grosses surprises, c'est que les États-Unis et l'UE s'abstiendront d’imposer de nouvelles sanctions contre Ankara.

Les problèmes préexistants liés au différend égéen et au problème chypriote, principaux sujets de discorde depuis de nombreuses décennies, ont été récemment aggravés par des jeux à somme nulle avec l'exploration des hydrocarbures en Méditerranée orientale, ainsi que par la crise des migrants et des réfugiés, exacerbée par les effets de la pandémie de la Covid-19.

Le fait que d'autres États ayant des intérêts dans la région, tels que Chypre, Israël, la France, l'Italie, la Libye et l'Égypte, fassent désormais partie du différend, encore plus étendu, en Méditerranée orientale amplifie les enjeux et pousse Athènes et Ankara à adopter des positions extrêmes.

Malgré tout le désir de Washington de voir un retour à la normale entre la Grèce et la Turquie, il est très improbable que des progrès concrets soient accomplis dans les mois à venir.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com