PARIS : En règle générale, si l’on sait que Salomon, le grand roi d’Israël, était connu pour sa sagesse au point que celle-ci « surpassait la sagesse de tous les fils de l’Orient et toute la sagesse des Égyptiens » (1 Rois 5), on sait moins que c’est grâce à lui que serait né le caramel à épiler !

Alors que le monarque possède un harem de trois cents femmes légitimes et sept cents concubines, il rencontre la Reine de Saba, Balkis, dans un entretien qui tiendrait autant de la politique que de la séduction. Toutefois, les proches du roi font courir la rumeur que la reine a des jambes poilues !

Voulant s’en assurer, Salomon fait placer des miroirs au sol. Lorsqu’elle arrive pour le rencontrer, Balkis les confond avec de l’eau et soulève sa robe pour ne pas la mouiller…révélant ainsi la pilosité de ses jambes ! Pour y remédier, le roi lui aurait donc donné l’idée d’utiliser du caramel pour s’épiler. Aujourd’hui, cette technique née en Orient se retrouver dans tous les hypermarchés du monde, et notamment en Occident.

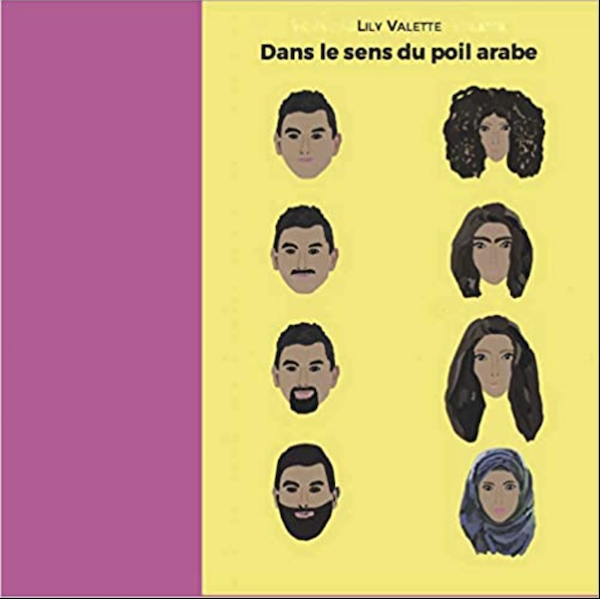

Cette relation permanente et si particulière d’échange et de contradictions entre les deux rives du monde se retrouve donc aussi dans notre rapport au poil, mais aucun livre n’abordait ce sujet. C’est en découvrant le court-métrage Hair: the story of grass de la réalisatrice saoudienne Maha al-Saati que nous avons trouvé l’idée de notre livre Dans le sens du poil arabe. Elle raconte dans son film (qui est novellisé dans le livre) comment une jeune femme est rejetée de sa communauté à cause de ses cheveux trop épais et de ses jambes velues mais aussi comment un homme macho est accepté grâce à sa moustache.

En croisant nos regards venus d’Orient et d’Occident, nous avons été ébahies par le nombre de similitudes fortes et par les liens qui structurent le rapport aux poils et aux cheveux entre ces deux civilisations. Les modes et les coutumes pileuses, chez les femmes comme chez les hommes, changent énormément selon l’époque et le pays.

En effet, les poils sont un puits de connaissances sociétales, politiques, artistiques, et genrées. On apprend beaucoup d’une civilisation en étudiant ses rapports aux poils. Dans nos sociétés, on retrouve une obsession du non-poil féminin et une exigence de virilité masculine à travers le poil.

Les codes autour du poil, même s’ils existent en Occident, sont particulièrement forts en Orient, probablement parce qu’ils sont énoncés dans les textes sacrés. S’il a tant de significations, c’est surtout grâce à sa plasticité. Un poil ou un cheveu, ça se coupe en deux, en quatre, ça s’arrache, ça se teint, ça se plie dans tous les sens pour prendre toutes les formes et toujours repousser encore et encore.

Ce contrôle qu’on a sur les poils permet à l’homme et la femme de montrer directement sur leur corps leur appartenance à une civilisation. Par exemple, dans la tradition islamique, la barbe a longtemps été un symbole de masculinité absolue, les cheveux sont porteurs de forces magiques, le mot moustache ‘shanab’ est toujours synonyme de virilité et le pubis doit être lisse. La coupe du poil (imposée ou non) sert à différencier et séparer les femmes des hommes.

Il nous a semblé que les codes pileux qui perdurent sont un des éléments qui permettent à cette opposition hiérarchique hommes/femmes de perdurer en imposant des règles sociales strictes à chacun et chacune, même si cette dichotomie semble de plus en plus dépassée dans certaines sociétés : on pense à la mode des « man bun » ou à la résurgence des histoires extraordinaires des femmes à barbe.

Encore plus intéressant que l’analyse des poils dans nos différentes cultures, c’est la découverte de tout un corpus artistique sur ce sujet qui a motivé ce projet éditorial. Les œuvres qui illustrent ces comportements sont nombreuses et nous avons voulu les reproduire dans le livre en laissant une place plus grande aux artistes arabes et orientaux contemporains. Ces dernières années, la plasticienne, peintre et brodeuse égyptienne Ghada Amer et l’artiste iranien Reza Farkondeh ont réalisé un collage sur le camouflage des femmes nues. L’artiste visuel Nabil Boutros qui joue avec la photographie a réalisé une série de photographies d’hommes voilés. La palestinienne Dina Matar a représenté dans des couleurs vibrantes les coutumes autour du mariage et de la nuit de noce. L’illustratrice Zainab Fasiki a sorti sa bande dessinée Hshouma, corps et sexualité au Maroc. Ces artistes ne sont que quelques exemples parmi ceux qui montrent le corps, les poils, les cheveux dans l’art arabe. Nombre d’entre eux ont été exposés à l’Institut du Monde Arabe dans le cadre de l’exposition Le Corps Découvert (2012).

Si 2020 a fait lever plus d’un sourcil et fait se hérisser de nombreux poils, vous pouvez donc découvrir ce sujet décoiffant avec ce petit livre assez particulier, Dans le sens du poil arabe !

Dans le sens du poil arabe, Lily Valette, Orients éditions, 2020