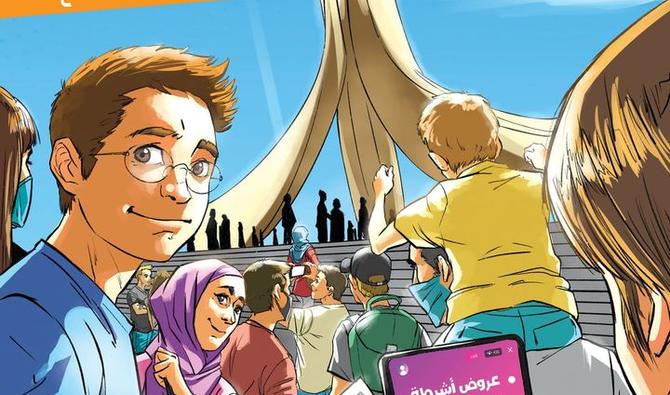

PARIS: Privés de leur public pendant de longs mois, les éditeurs (Anep, Enag, Dalimen, Z-Link, la revue pour enfants Roumaida, Crom Maison, El Kalima, HB Manga Kissa et Pins), les artistes (Abderrahmane Kahlane, Omar Khiter et Walid Tighiouart) et les amoureux du 9e art se sont retrouvés, du 25 au 27 juin à Riadh El Feth pour célébrer la bande dessinée algérienne. «L’été du Fibda» (Festival international de la bande dessinée), le rendez-vous réclamé par tous les amoureux des bulles, a rencontré un franc succès. «Cet événement a été lancé dans la perspective d’octroyer aux éditeurs un espace pour qu’ils puissent exposer et vendre leurs travaux et organiser des ventes-dédicaces», expliquent ses organisateurs.

Placée sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, cette importante manifestation national a été initiée par Salim Brahimi, connu sous le pseudonyme de «Sayan» et qui a récemment pris la tête du commissariat du Fibda, conjointement avec l’Office Riadh El Feth (Oref) et en partenariat avec l’Agence nationale du rayonnement culturel (Aarc) et l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (Onda). En marge des expositions, des ateliers pédagogiques animés par les auteurs Hanane Benmediouni et Togui ont été organisés à destination des enfants et des jeunes adultes afin de révéler les secrets du 9e art au grand public. Des prix ont été remis aux meilleurs travaux des bédéphiles en présence de leurs parents.

Salim Brahimi, nouveau commissaire du Fibda, est un journaliste culturel et un éditeur de mangas. Il répond aux questions d’Arab News en français.

Le 9e art a de nombreux adeptes en Algérie. Pourriez-vous évoquer pour nous son évolution et ses perspectives?

Le 9e art possède une longue histoire en Algérie. Elle remonte à l’ère de la colonisation, voire plus loin encore, avant même qu’il n’existe à proprement parler: nos ancêtres racontaient leur quotidien à travers les gravures rupestres du Tassili n’Ajjer [massif de montagnes algérien situé au centre du Sahara, NDLR], par exemple; ces gravures remontent à des milliers d’années.

Lors de la colonisation, l’Algérie était sous administration coloniale française. Certains artistes voyaient leurs productions publiées dans les colonnes de quotidiens français de l’époque. C’est le cas de M. Saïd Zanoun, par exemple. À travers ses dessins de presse, il dessinait des personnages algériens et non européens. Il véhiculait parfois des messages cachés, comme l’étoile et le croisant du drapeau algérien que l’on voyait apparaître à travers un tatouage discret sur le bras de ses héros, sans que nul ne l’aperçoive. M. Saïd Zanoun est toujours en vie: il vous en parlera mieux que moi! Toutefois, à cette époque, si j’en crois mes recherches, les artistes algériens de BD étaient fort peu nombreux.

Ce n’est qu’après l’indépendance de l’Algérie que cette forme artistique a connu une véritable explosion. Une génération d’auteurs algériens a créé une authentique BD algérienne. Son ossature s’inspire de l’école franco-belge, mais elle parvient à l’adapter à des histoires locales qui racontent l’identité algérienne. En 1969, la revue M'Quidech fait découvrir au public les travaux de la première génération des auteurs de BD algérienne: Ahmed Haroun, Said Ali Melouah, Slim, Maz, parmi tant d’autres artistes, sont les dignes représentants de cette première génération qu’on appelle aujourd’hui «les pères de la BD algérienne».

Après la triste période de la «décennie noire», l’Algérie a renoué avec la bande dessinée grâce à une nouvelle génération d’auteurs d’inspirations multiples portée par Internet et les réseaux sociaux. Elle a réussi à créer une nouvelle BD algérienne, sans limite ni frontière, proposant des mangas, des comics ou des BD classiques made in Algeria. Dans le monde arabe et en Afrique, l’Algérie est l’un des pays leaders en matière de BD.

L’édition des mangas connaît une forte croissance et une adhésion fulgurante de la jeunesse à l’échelle mondiale. Qu’en est-il en Algérie?

Comme partout au monde, le manga a réussi à séduire, en Algérie, une jeunesse avide d’histoires qui incitent au rêve, à la réflexion, à la contemplation et à l’aventure. La jeunesse algérienne, ou du moins une bonne partie d’entre elle, lit des mangas via les réseaux sociaux ou regarde des dessins animés adaptés de mangas japonais. Ce phénomène ne date pas d’hier: dans les années 1980, la télévision publique algérienne diffusait déjà des séries japonaises traduites en arabe.

Dès 2006 ou 2007, une nouvelle génération d’auteurs algériens, dont je fais partie, a émergé. Elle ne se contentait pas d’être amatrice de BD japonaises: elle voulait participer à la création de BD qui ressemblent aux Algériens. En ce qui me concerne, j’ai lancé le format «DZ-Manga»: un manga qui raconte, à travers l’humour, des histoires algériennes. Sans que nous nous y attendions, car nous le produisions d’une manière artisanale, le DZ-Manga a littéralement explosé. Nous avons été invités un peu partout dans le monde: aux États-Unis, la Dr Alexandra Gueydan-Turek a consacré trois thèses au DZ-Manga au Swarthmore College (université d’arts libéraux américaine située près de Philadelphie). D’autres travaux ont été menés au Japon, à l’université de Tsukuba de Tokyo, sous la direction de la Dr Aoyagi Etsuko, professeure en littérature de l’art, pour laquelle j’ai animé une conférence sur la BD algérienne devant des étudiants japonais.

Une convention a été signée entre le Fibda et l’École supérieure des beaux-arts d’Alger. En quoi consiste-t-elle?

En effet, avant le début de mon travail de commissaire du Fibda, j’avais initié un travail de fond avec les autorités compétentes du ministère de la Culture pour que les métiers de la bande dessinée soient reconnus. Ce travail est en bonne voie et nous aurons bientôt de bonnes nouvelles à vous annoncer à ce sujet.

Il me paraissait nécessaire d’inclure la BD parmi les disciplines enseignées à l’École supérieure des beaux-arts d’Alger (Esba). J’ai donc contacté M. Djamel Larouk, son directeur, qui partage cet objectif. Ensemble, avons concrétisé ce projet par la signature d’une convention entre le Fibda et l’Esba. Grâce à cet accord, les étudiants de l’Esba pourront bénéficier de tarifs réduits au Fibda. Par ailleurs, nous allons organiser des master classes, des workshops, des ateliers et des conférences au sein de l’Esba. Enfin, des travaux artistiques seront réalisés à l’École supérieures des beaux-arts d’Alger: planches de BD, peintures, gravures, installations et sculptures autour du 9e art. Cet été, une BD en forme de fresque sera élaborée sur le thème de la lutte contre la Covid-19. L’œuvre sera dévoilée au mois d’octobre prochain.

Cette convention prévoit en outre l’ouverture d’un module de bande dessinée à l’Esba. Il s’agit d’un premier pas vers l’ouverture d’une spécialisation «BD» dans cette institution. Les demandes d’inscription dans cette filière sont déjà très élevées. Notre premier objectif est que le 9e art occupe en Algérie la place qu’il mérite et qu’il se développe le plus possible.