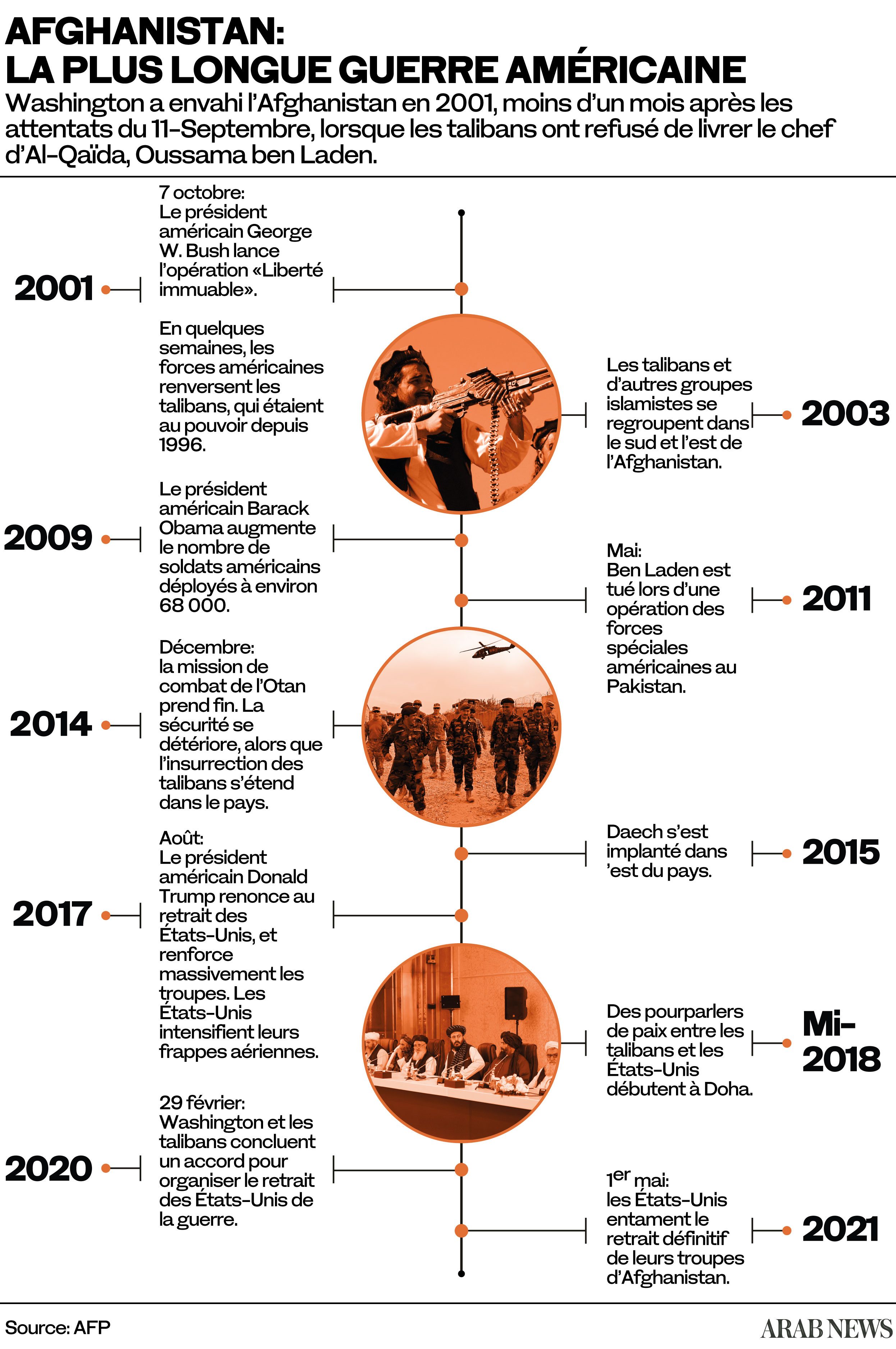

MISSOURI, États-Unis: La guerre mondiale contre le terrorisme initiée par l'administration du président américain, George W. Bush, a commencé en Afghanistan en 2001, peu après le 11-Septembre, et s'est étendue à l'Irak deux ans plus tard.

Les régimes respectifs des talibans et de Saddam Hussein ont été renversés, l'autonomie de la région kurde d'Irak a été légalement reconnue et, pendant un bref moment, Afghans et Irakiens ont bénéficié de libertés inédites. Mais en fin de compte, aucun des deux pays n’a été sauvé.

Alors que les Américains se sont finalement retirés d'Afghanistan le mois dernier, le monde a vu les talibans reprendre le pays bien plus rapidement que prévu. Par ailleurs, l'Irak ressemble de plus en plus à une terre oubliée et brisée – devenue un terrain de jeu pour les milices soutenues par l'Iran.

On pourrait conclure que les guerres en Afghanistan et en Irak n'ont généré que des pertes colossales d’argent et des effusions de sang. Certains commentateurs à Washington suggèrent désormais que des expressions telles que «construction d'une nation» et «nous installerons un nouveau gouvernement» soient rayées à jamais du lexique des décideurs américains.

Bannir de tels slogans politiques grandioses de l'imaginaire américain pourrait en effet s'avérer sage. Les États-Unis ou d'autres puissances occidentales n’ont jamais pu «pallier» les divisions ethniques et sectaires en Afghanistan et en Irak.

L'installation de nouveaux gouvernements, la tenue d'élections et l'injection d'énormes sommes d’argent pour soutenir les pouvoirs en place dans un court laps de temps ont créé des kleptocraties dans les deux pays, plutôt que des démocraties fonctionnelles.

Ces nouvelles démocraties manquaient d'une véritable identité nationale commune remplaçant les loyautés locales, tribales, ethniques et sectaires. Et avec le renversement des régimes précédents, elles ont également perdu toutes les institutions qu'elles auraient pu avoir à gérer elles-mêmes. Submergées par de grandes sommes d’argent, elles se sont rapidement transformées en des systèmes clientélistes élaborés et très corrompus.

Des groupes traditionnellement dominants qui se sont retrouvés rétrogradés et même exclus du nouveau système néopatrimonial corrompu – les Pachtounes en Afghanistan et les Arabes sunnites en Irak – ont mené des insurrections contre les nouveaux États.

Ces insurrections ont compliqué une utilisation productive de l'argent versé pour construire des écoles, des réseaux électriques et des ponts, par exemple, ou pour soutenir l'agriculture. Les dirigeants élus ont plutôt profité de leurs fonctions pour s'enrichir et renflouer les membres de leurs clans ou communautés.

Alors que les talibans sont parvenus à se servir de la frustration populaire qui en a résulté (en utilisant également la proximité des bailleurs de fonds au Pakistan) pour reprendre le pouvoir vingt ans après leur renversement par l’armée américaine, les Arabes sunnites en Irak ne dirigeront probablement jamais le pays comme ils l'ont fait auparavant. Les chiites et les kurdes représentent environ 80 % de la population irakienne, c'est probablement une bonne chose.

Le résultat le plus problématique du changement de régime en Irak est l'influence iranienne écrasante dans le pays aujourd’hui. Si Daech a représenté la dernière tentative arabe sunnite pour reprendre le pouvoir en Irak, il a également donné à l'Iran et aux chiites irakiens l'occasion de former des milices chiites irresponsables, qui sévissent désormais dans les régions arabes du pays.

Tout comme au Liban et au Yémen (d'autres pays désormais largement dirigés par les milices chiites proxys de l'Iran), l'État irakien est désormais incapable de fournir des services à sa population, et est dirigé par les partisans d'Ali, équipés d'AK-47, qui érigent des postes de contrôle dans tout le pays.

Les forces de mobilisation populaire à prédominance chiite semblent impossibles à déloger, d'autant plus qu'elles ont obtenu une reconnaissance légale et un salaire de l'État – même si le gouvernement élu d'Irak ne les contrôle pas.

Dans le nord kurde de l'Irak, les deux principales familles dirigeantes ont davantage réussi à mettre en place une administration décente et fonctionnelle. Pourtant, elles aussi reposent sur leurs propres forces armées, les Peshmergas, et sont responsables d'une bonne partie de la corruption.

Le déroulement des événements aurait-il pu être différent? Et si les Américains n'étaient pas restés pour occuper l'Afghanistan et l'Irak après avoir renversé les talibans et Saddam?

Les deux guerres déclenchées dans les deux pays se sont d'abord très bien déroulées pour les forces américaines. En quelques semaines, et pratiquement sans aucune victime, les Américains ont chassé du pouvoir les talibans et les baasistes de Saddam.

Et si, immédiatement après ces victoires rapides, les Américains avaient forcé les dirigeants de toutes les communautés concernées à négocier et leur avaient dit: «Nous partirons dans deux semaines, réglez vos différends de manière appropriée, sinon nous reviendrons?»

En Afghanistan, le résultat ne serait probablement pas si différent. Les talibans auraient repris le pouvoir en peu de temps, mais peut-être pas dans le nord du pays, où l'Alliance du Nord d'Abdel Rachid Dostum aurait pu enregistrer quelques avancées.

Paradoxalement, les talibans contrôlent désormais davantage l'Afghanistan qu'il y a vingt ans, au moment des attentats du 11-Septembre. Dans l’hypothèse d’un scénario de «départ rapide» après les premiers succès de 2001, les États-Unis et leurs alliés n'auraient pas gaspillé autant de vies et de fonds dans un effort futile de «construction nationale».

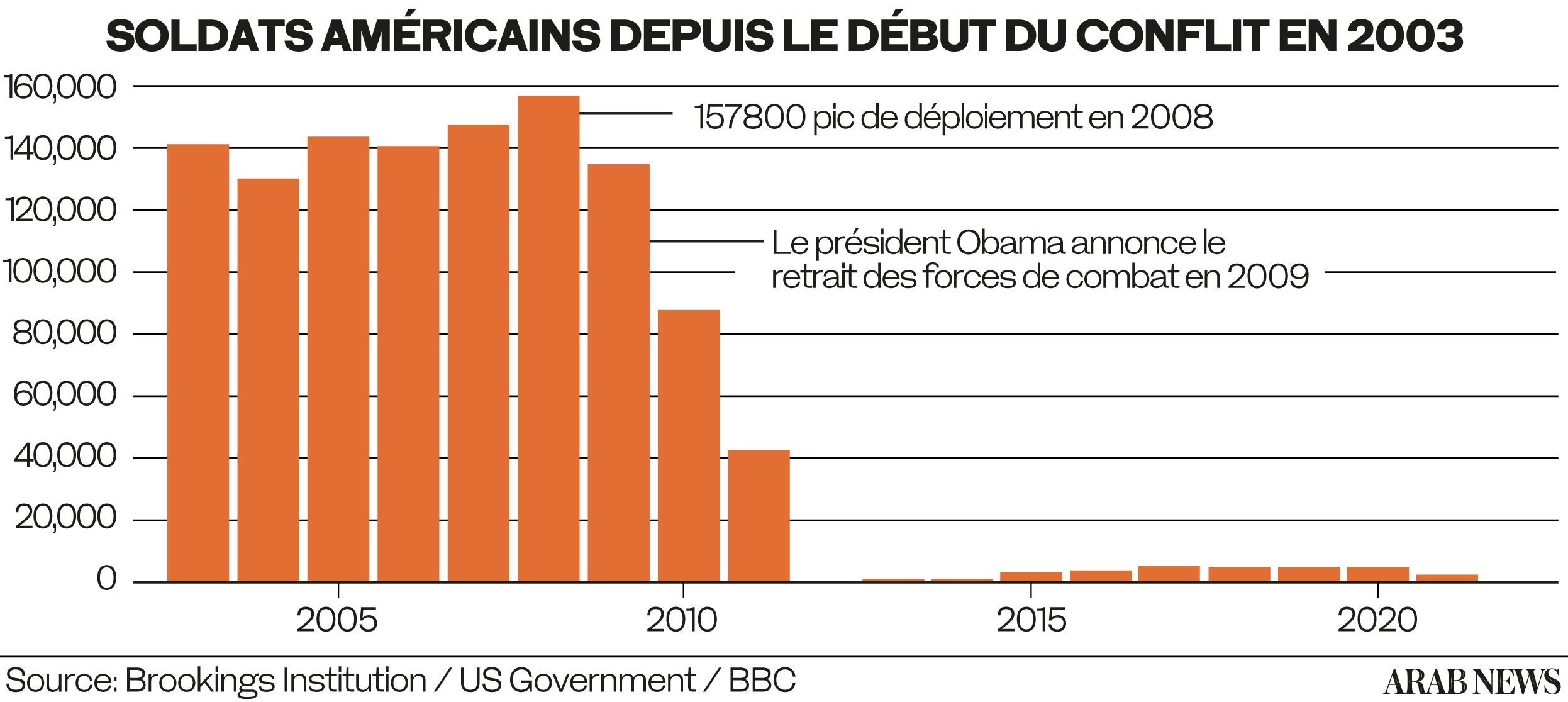

En Irak, un départ rapide de la coalition après le renversement de Saddam en 2003 aurait probablement conduit à un résultat tout aussi négatif. En réponse aux acquis kurdes – les Kurdes étaient le groupe irakien le plus organisé et le mieux armé après la chute du régime de Saddam – la Turquie aurait probablement envahi l'Irak, tout comme elle l'a fait en Syrie en 2019 et 2020.

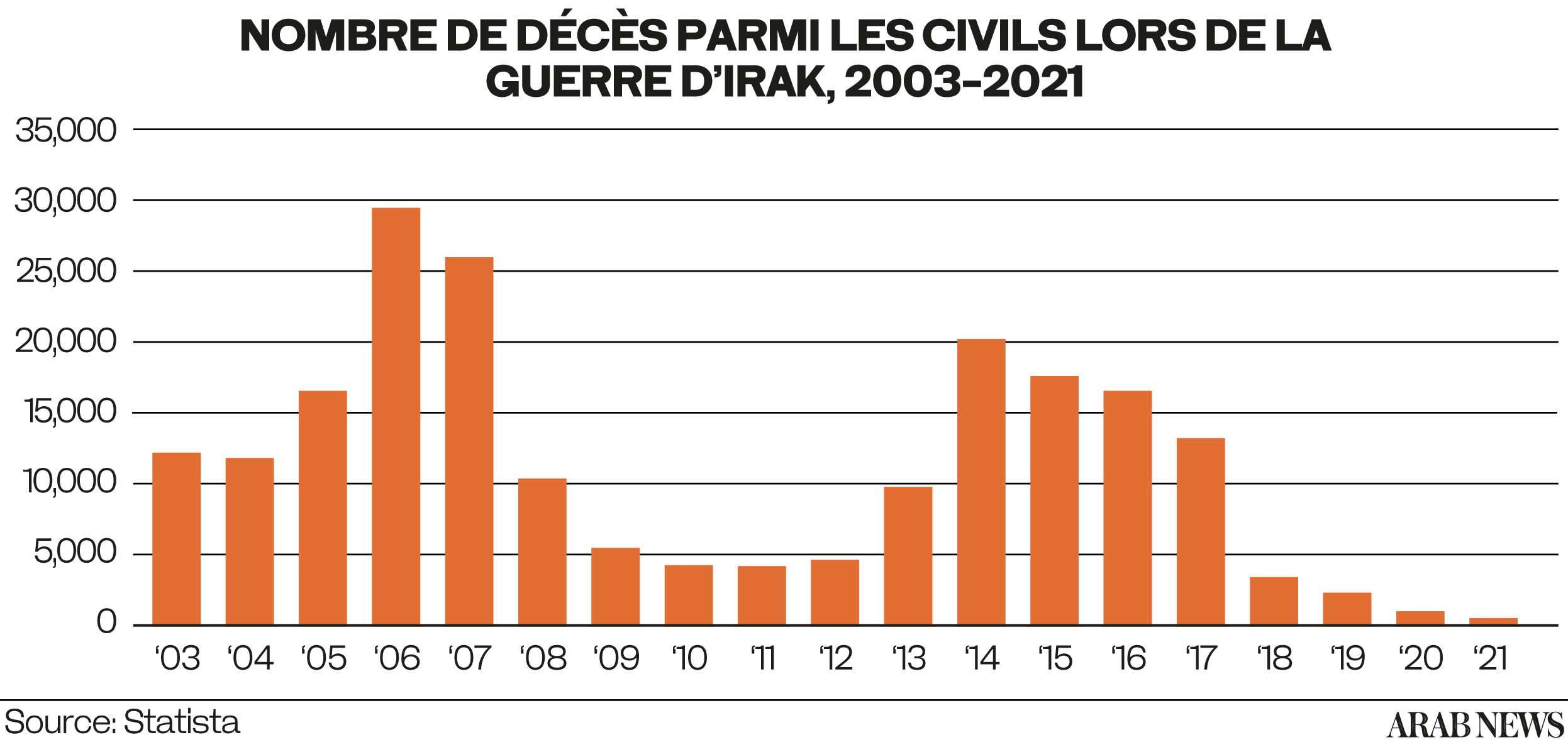

Les menaces contre les chiites irakiens par des extrémistes arabes sunnites et d'anciens baasistes auraient suscité une intervention iranienne – un peu comme en Syrie – et l'effusion de sang aurait probablement été pire qu'en 2006 ou en 2014. Des décennies de répression baasiste en Irak avaient créé tellement de frictions entre les communautés qu'aucune intervention américaine n'aurait pu y remédier.

Et si, après le 11-Septembre, les États-Unis n'avaient pas envahi l'Afghanistan ou l'Irak? Plus de 7 000 jeunes soldats américains seraient encore en vie aujourd'hui, un grand nombre n’auraient pas été blessés, et le Trésor américain serait en bien meilleure forme qu'il ne l'est aujourd’hui.

Certains bombardements intensifs sur les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan auraient pu assouvir la soif de justice ou de vengeance des Américains après le 11-Septembre, même si cela n'aurait probablement pas suffi à en satisfaire beaucoup. Al-Qaïda aurait pu rester une force bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui.

En Irak, la situation était plus complexe, car le pays était sur le point de contourner avec succès les sanctions qui lui avaient été imposées dans les années 1990, ainsi que d'autres tentatives occidentales de punir Saddam.

On pourrait facilement imaginer que Saddam aurait exploité une telle victoire politique de la même manière que Gamal Abdel Nasser a utilisé sa défaite militaire lors de la crise de Suez en 1956. Bien que Nasser ait perdu la guerre, la victoire politique qu'il a remportée en forçant les Britanniques, les Français et les Israéliens à se retirer a fait de lui un héros dans le monde arabe et au-delà.

Un Saddam revigoré aurait pu redémarrer son programme nucléaire, et causer de terribles problèmes à ses voisins du Golfe, à son peuple (en massacrant un grand nombre de personnes, comme il l'avait fait auparavant) et à la région dans son ensemble.

En fin de compte, même vingt ans de recul après le 11-Septembre ne permettent pas d’offrir une vision complète. Parfois, il n'y a pas de bons choix, seulement des mauvais et des moins mauvais.

Se lancer dans vingt ans de «construction nationale» en Afghanistan était probablement un mauvais choix. Renverser Saddam et façonner un autre Irak, aurait peut-être été un moins mauvais choix – mais cela aurait tout de même été une option peu satisfaisante.

* David Romano est titulaire de la chaire Thomas G. Strong de politique du Moyen-Orient à l'université d'État du Missouri

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com