DUBAΪ: Les conspirateurs d'Al-Qaïda qui ont choisi les tours jumelles du World Trade Center de New York pour objectif principal de leur attaque du 11 septembre savaient ce qu'ils faisaient. Les tours représentaient la puissance et la bravoure américaines, mais symbolisaient également la domination mondiale du système financier américain.

Les banques, les sociétés d'investissement et les courtiers en bourse des Twin Towers dirigeaient le système capitaliste mondial; les faire tomber était forcément un coup dur pour l'hégémonie financière américaine et ouvrait la voie à un «califat islamique».

L'effet de la chute des tours s’est immédiatement répercuté sur le centre-ville de Manhattan, où elles se dressaient depuis 1973. Trois ans après les attentats, Mike Bloomberg, alors maire de New York, déclare à une commission d'enquête: «Les attentats du 11-Septembre ont imposé un lourd tribut à la ville de New York et l'État de New York. Ils ont contribué à une baisse des recettes fiscales de près de 3 milliards de dollars en 2002 (1 dollar = 0,85 euro).»

À l'intérieur des tours, le carnage humain a été terrible. Dans une entreprise d'investissement, Cantor Fitzgerald, qui occupait les étages 101 à 105 de la tour Nord, tous les employés qui se sont présentés au travail ce jour-là sont morts dans l'attaque. D'autres grandes banques de Wall Street, notamment Morgan Stanley, ont également terriblement souffert.

Dans de telles circonstances, les retombées économiques et financières immédiates furent graves. Le système financier américain s'est en effet paralysé, comme les attaquants l'avaient prévu. Les marchés financiers américains, y compris la Bourse de New York à quelques rues de «ground zero», ont fermé immédiatement.

Un avion commercial détourné s'écrase sur le World Trade Center le 11 septembre 2001 à New York. (Dossier/AFP)

Des pans entiers de la vie économique américaine et mondiale ont tout simplement cessé de fonctionner. L'industrie de l'aviation a été clouée au sol aux États-Unis pendant des jours, et les autres pays ont été soumis aux restrictions les plus strictes imaginables pour empêcher de nouvelles attaques. En conséquence, le commerce et les échanges mondiaux ont chuté. Les secteurs de l'assurance et de la finance ont été particulièrement touchés.

Les marchés pétroliers, dynamiques pendant la période précédant les attentats, ont presque diminué de moitié la semaine suivante, reflétant des craintes croissantes pour la demande de pétrole dans un contexte de grande incertitude économique. Il faudra attendre le printemps 2002, et les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient en raison de la réponse militaire américaine aux attentats, pour que le pétrole retrouve ses niveaux d'avant le 11 septembre.

Lorsque les marchés financiers rouvrent après une semaine de fermeture forcée, ils subissent un effondrement de 10 % en début de séance et mettent près de deux mois pour revenir aux niveaux d'avant le 11 septembre. Dans le contexte de la pire attaque terroriste de l'Histoire, le fait que les marchés se soient redressés en si peu de temps peut probablement être considéré comme un témoignage de la résilience du système.

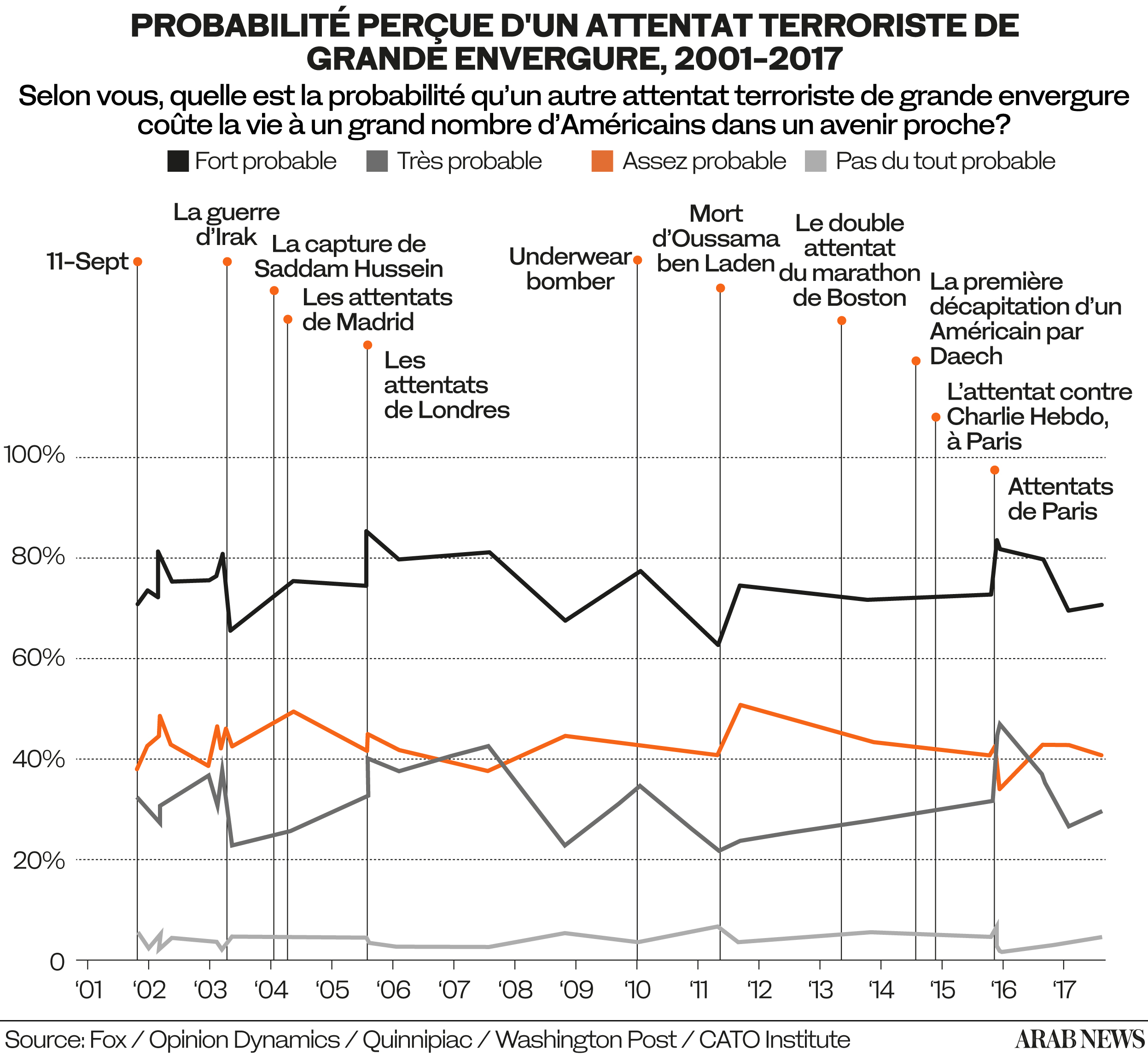

Mais les répercussions à plus long terme allaient être plus graves. Près de huit ans après le 11-Septembre, le Department of Homeland Security mène une analyse approfondie de l'effet des attaques sur la vie économique et conclut: «En plus des impacts directs des décès et des blessures, des biens détruits et des interruptions d'activité dans la ville de New York, on a assisté à l’émergence du «facteur peur» et d’une série de politiques budgétaires et monétaires entreprises par le gouvernement américain pour soutenir l'activité économique.»

Le «facteur peur» a eu des répercussions directes sur l'Arabie saoudite et sur les économies du Moyen-Orient. «Les relations politiques et économiques difficiles mais mutuellement fructueuses entre les États-Unis et les États arabes du Golfe ont été profondément ébranlées» par les attaques, déclare un éminent banquier du Moyen-Orient qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité des événements, même deux décennies plus tard. En outre, comme il le souligne, il y a eu une «augmentation perceptible du sentiment anti-Arabe aux États-Unis».

Il y a certainement eu une chasse aux sorcières aux États-Unis pour identifier les partisans des terroristes d'Al-Qaïda, ce qui a eu pour effet d’incriminer tout et tout le monde, notamment les institutions financières saoudiennes et du Golfe considérées responsables du financement des pirates de l'air.

La plupart de ces allégations étaient infondées, mais le mal était fait. Les Américains étaient de plus en plus réticents à faire des affaires avec le Moyen-Orient, par peur des sanctions de leurs propre gouvernement et pour des raisons de pure xénophobie alors que la «guerre contre le terrorisme» commençait à s'accélérer. Les exportations américaines vers l'Arabie saoudite chutent de 25 % au cours des neuf premiers mois de 2002.

Il s’agissait d’une méfiance mutuelle. En août 2002, le Financial Times rapporte que «des Saoudiens mécontents ont retiré des dizaines de milliards de dollars des États-Unis, signalant une profonde aliénation du pays».

Bien que ces développements aient été préoccupants pour le commerce mondial et les flux financiers, ils marquaient le début d’un avantage immédiat pour les économies du Golfe. Les capitaux du Moyen-Orient, qui se tournaient auparavant vers les États-Unis pour un rendement maximal, commençaient à investir plutôt dans leur pays.

Malgré l'invasion de l'Afghanistan à la fin de 2001 et l'attaque menée par la coalition américaine contre l'Irak en 2003, les conséquences immédiates des attentats du 11 septembre marquent une période d’essor pour les marchés financiers du Moyen-Orient, avec le rapatriement des capitaux et la flambée des prix du pétrole en raison des craintes d'une offre insuffisante dans un contexte sécuritaire tendu.

Au moment où le président George W. Bush qui se tient sur le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln en mai 2003 déclare «mission accomplie» en Irak, le marché boursier saoudien avait augmenté de près de 12 % sur l'année, et atteint des pics encore plus élevés plus tard cette année-là, alors que la première phase de la guerre en Irak touchait à sa fin.

«Les relations entre les pays arabes et les États-Unis ont peut-être été tendues, mais la destitution de Saddam Hussein était un objectif largement partagé qui a apparemment supprimé la menace d'un conflit régional plus large», déclare le banquier à Arab News.

Les événements ultérieurs prouveront que cet espoir de paix et de démocratie libérale dirigée par les États-Unis au Moyen-Orient était illusoire, et traduisent les retombées économiques à long terme des attentats du 11 septembre.

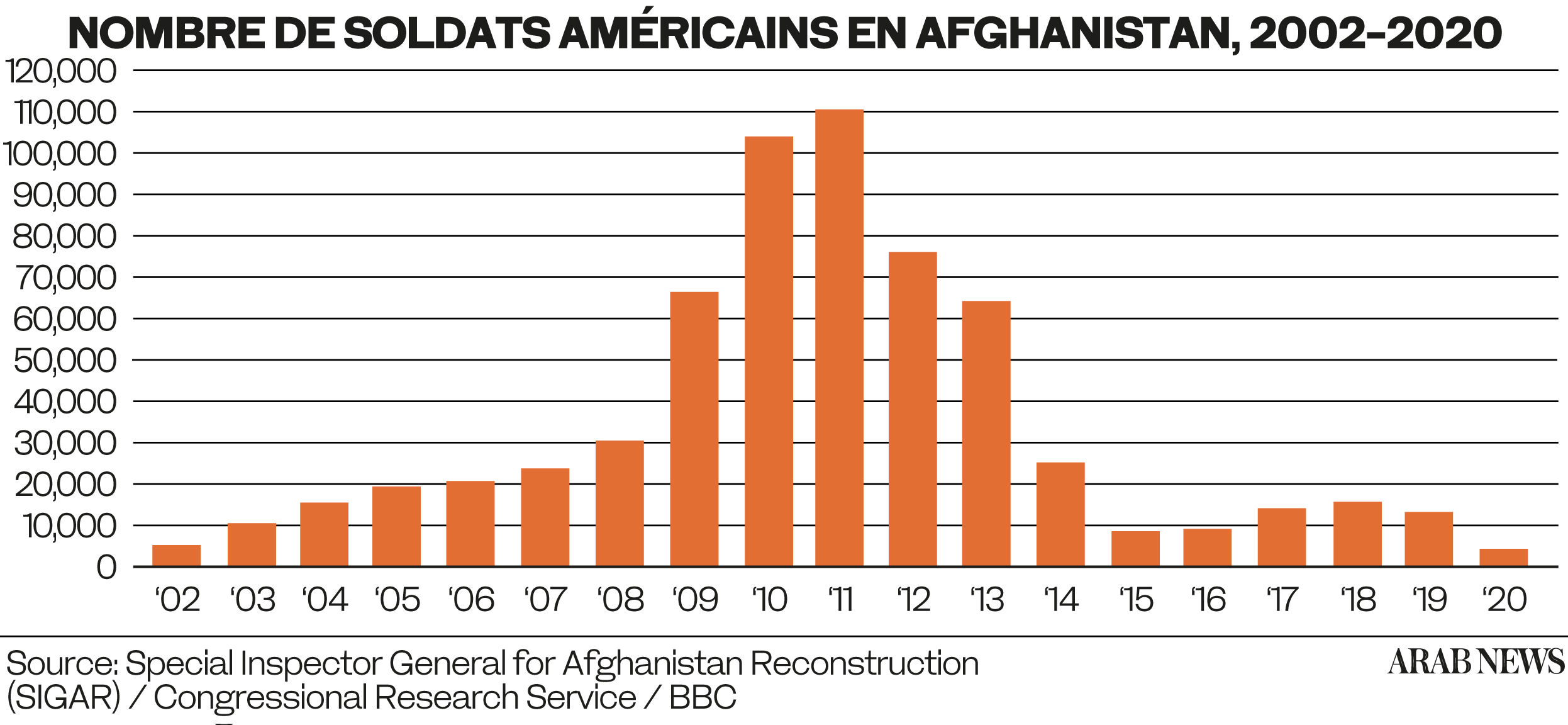

Les «guerres éternelles» en Afghanistan et en Irak auxquelles le président américain, Joe Biden, vient seulement de mettre fin, ont causé des souffrances humaines sans fin au Moyen-Orient, déstabilisant d'autres États arabes et contribuant au chaos du Printemps arabe en 2011. Mais elles ont également eu un effet direct sur l'économie mondiale.

«Les États-Unis ont dépensé des sommes inimaginables pour essayer d'imposer leur style de vie et leur politique aux pays musulmans », déclare à Arab News Anthony Harris, ancien ambassadeur britannique aux Émirats arabes unis et aujourd'hui homme d'affaires du Golfe.

«Les montants exacts ne seront jamais connus, mais les guerres afghane et irakienne ont probablement coûté à l'Amérique quelque mille milliards de dollars chacune pour chaque décennie de ces campagnes, soit plus de 4 000 milliards de dollars en tout.»

«Des dettes d'une telle ampleur ont eu un impact sur les marchés financiers et ont profité à ceux qui affichent des excédents commerciaux avec les États-Unis, comme la Chine et certains des producteurs de pétrole arabes.»

Dans cette vision des événements de l'après 11-Septembre, les attaques contre New York et ailleurs ont contribué de manière significative aux conditions d'endettement et par conséquent à la crise financière mondiale de 2008/2009. Ces conditions affectent encore les programmes d'«assouplissement quantitatif» de pratiquement toutes les banques centrales du monde qui s'engagent à aider leurs économies à sortir de la récession liée à la pandémie de Covid-19.

Elles ont également alimenté les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Un autre effet des attaques mérite également d'être souligné. L'atmosphère fébrile de l'après 11-Septembre, alors que pratiquement tout le Moyen-Orient était considéré comme un ennemi par Washington, a donné le premier élan à la révolution des techniques de production pétrolière américaines. Par conséquent, les États-Unis devenaient autosuffisants en matière de production de brut, mais les marchés mondiaux de l'énergie étaient déstabilisés et les économies du Moyen-Orient affectées.

Dans les domaines de l'économie, de la finance et de l'énergie, comme en politique, les attaques d'Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001 ont été des événements de transformation majeure. Deux décennies plus tard, l'économie mondiale en subit toujours les conséquences.

Twitter : @FrankKaneDubai

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com