1 - Nous, chefs d’État et de gouvernement de Chypre, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Italie, de Malte et du Portugal, nous sommes réunis le 10 septembre à Ajaccio pour le septième Sommet des pays du sud de l’Union européenne (Med7).

2 - Face à la crise sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 qui a profondément affecté les populations et les économies de nos pays, à la multiplication des crises régionales et à la montée des tensions en Méditerranée, il est pour nous plus que jamais essentiel de construire une Europe unie et solidaire, capable de relever l’ensemble des défis auxquels elle est confrontée et de défendre avec force et détermination les intérêts, la souveraineté et les droits souverains de l’Union européenne et de ses États membres.

Pour une politique méditerranéenne renouvelée

3 - Nous soulignons l’importance stratégique qu’a pour l’Europe le voisinage méridional. Vingt-cinq ans après le lancement du processus de Barcelone et plus de dix ans après la fondation de l’Union pour la Méditerranée, nous proposons de donner une nouvelle impulsion à la politique européenne globale en Méditerranée, dans l’objectif de renforcer la capacité de l’UE et de ses États membres à répondre collectivement aux différentes difficultés de la région. Dans cette perspective, et compte tenu des travaux en cours au sein des institutions européennes, nous proposons de renouveler le partenariat méridional entre l’Union européenne, ses États membres et nos voisins du Sud. Nous attendons avec intérêt la tenue du Forum régional de l’Union pour la Méditerranée le 27 novembre, qui marquera le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration de Barcelone ; avant cette échéance, une réunion UE-voisinage méridional organisée en Espagne posera les fondements de cette politique méditerranéenne renouvelée.

4 - L’objectif de ce partenariat méridional renouvelé doit être de consolider encore la relation euro-méditerranéenne, notamment en renforçant l’Union pour la Méditerranée ainsi que le Dialogue 5+5 et en promouvant les avancées obtenues par le Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale. Le partenariat doit s’appuyer sur un programme d’action politique positif, axé sur le développement de coopérations concrètes sur des problématiques d’intérêt commun définies conjointement avec nos partenaires du Sud : réformes, gouvernance démocratique, résilience de la société civile, climat et environnement, transition écologique, commerce et investissements, énergie, culture et protection du patrimoine, migration et mobilité, autonomisation des jeunes et programme numérique. Puisque l’insécurité dans la zone du Sahel et du Sahara influe directement sur la situation de sécurité en Méditerranée, il conviendra d’accorder une attention particulière à cette région, surtout en matière de lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, qui contribuent aux migrations irrégulières.

5 - Ce partenariat renouvelé doit également nous permettre de trouver des solutions créatives et constructives pour gérer les biens communs euro-méditerranéens et traiter les problématiques d’intérêt commun, notamment l’accès aux ressources naturelles et la gestion durable de celles-ci. Des engagements communs en matière de protection de la biodiversité en Méditerranée pourraient ainsi être pris à l’occasion du Sommet One Planet de Marseille en janvier 2021 et de la conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée sur l’économie bleue durable, qui aura lieu plus tard la même année. Dans le cadre de la promotion de l’économie bleue dans le bassin méditerranéen, nous demeurons déterminés à renforcer l’utilisation des services Copernicus, en travaillant également avec nos partenaires du Sud, pour la surveillance et la gestion des zones côtières. L’initiative pour le développement durable de l’économie bleue en Méditerranée occidentale (initiative OuestMED) pourrait fournir un exemple de coopération Nord-Sud équilibrée présentant un intérêt pour l’ensemble du bassin. Il conviendrait également d’intensifier les efforts mis en œuvre afin d’atteindre des résultats ambitieux lors de la COP26 de la CCNUCC et des événements associés organisés en Italie, notamment la conférence « Youth4Climate » de Milan qui permettra aux jeunes de contribuer concrètement à l’action climatique. De même, la réunion des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra en Grèce le moment venu et portera sur la protection du patrimoine culturel et naturel contre les effets du changement climatique offrira une occasion supplémentaire de coopérer étroitement. Le Forum Génération Égalité, qui se déroulera en France au cours du premier semestre de 2021, sera également l’occasion d’impliquer les sociétés civiles des deux rives afin d’accroître l’ambition commune en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Paix et stabilité en Méditerranée

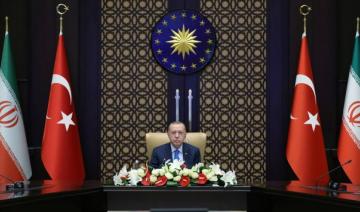

6 - Nous réitérons notre plein soutien et notre entière solidarité avec Chypre et la Grèce face aux atteintes répétées à leur souveraineté et à leurs droits souverains ainsi qu’aux mesures agressives prises par la Turquie. Nous appelons l’ensemble des pays de la région à respecter le droit international, notamment le droit international de la mer, et nous encourageons toutes les parties prenantes à régler leurs différends par le dialogue et la négociation. À cet égard, nous saluons les efforts de médiation du haut représentant et vice-président et de l’Allemagne visant à permettre une reprise du dialogue entre la Grèce et la Turquie sur la question de la zone maritime. En outre, nous accueillons favorablement l’invitation du Gouvernement de Chypre à négocier avec la Turquie, en relevant que la délimitation des zones économiques exclusives et du plateau continental devrait être traitée par le dialogue et la négociation de bonne foi, dans le plein respect du droit international et en accord avec le principe des bonnes relations de voisinage. Nous appelons en outre la Turquie à répondre à l’invitation du gouvernement chypriote afin d’engager des négociations de bonne foi pour délimiter les zones maritimes à l’ouest et au nord de l’île, ainsi qu’à soumettre le problème de la délimitation des frontières maritimes à la Cour internationale de Justice. Dans le prolongement des conclusions récentes du Conseil européen et du Conseil de l’UE, nous regrettons que la Turquie n’ait pas répondu aux appels répétés de l’Union européenne à mettre fin à ses activités unilatérales et illégales en Méditerranée orientale et dans la mer Égée. Nous réaffirmons notre détermination à utiliser tous les moyens adéquats dont dispose l’Union européenne pour répondre à ces actions agressives. À la suite de la dernière réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE (gymnich), nous convenons d’accélérer les travaux concernant les inscriptions supplémentaires sur la liste des sanctions à partir des propositions déjà sur la table, en vue de leur adoption rapide. Nous soutenons que si la Turquie ne progresse pas sur la voie du dialogue et ne met pas un terme à ses activités unilatérales, l’UE est prête à élaborer une liste de mesures restrictives supplémentaires qui pourraient être évoquées lors du Conseil européen des 24 et 25 septembre 2020.

7 - La situation imprévisible en Libye représente une menace pour la stabilité du pays et de l’ensemble de la région, y compris de l’Union européenne, et contribue à l’aggravation de la menace terroriste, de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants. Nous rappelons la nécessité pour l’UE de faire tout son possible pour contribuer aux efforts de stabilisation de la Libye. Il est essentiel de renforcer les capacités des autorités libyennes pour leur permettre de contrôler les frontières terrestres et maritimes et de lutter contre les activités de transit et de trafic illicite. Nous accueillons avec satisfaction les annonces faites le 21 août dernier par les présidents du Conseil présidentiel et de la Chambre des représentants de l’État libyen, qui ont posé les fondements d’une solution commune à l’impasse actuelle. Il s’agit d’une avancée positive dans la bonne direction et il convient de continuer sur cette voie. Il n’existe aucune solution militaire à la crise. Nous engageons vivement toutes les parties à convenir d’un cessez-le-feu et à s’engager à nouveau en faveur du dialogue politique facilité par les Nations Unies et des paramètres agréés lors de la conférence de Berlin. Nous appelons également à reprendre immédiatement la production de pétrole dans l’ensemble du pays et à travailler en parallèle à la création de mécanismes visant à garantir une répartition équitable et transparente des recettes pétrolières. Nous réaffirmons notre opposition à toutes les ingérences étrangères dans ce conflit, d’où qu’elles proviennent, et nous restons déterminés à faire respecter, notamment au moyen de l’opération Irini, l’embargo sur les armes imposé par les Nations Unies dont les violations ont exacerbé l’escalade militaire actuelle en Libye. Nous restons également prêts à adopter des sanctions à l’encontre des acteurs impliqués dans la violation de l’embargo et des droits de l’Homme, ainsi que de ceux qui s’opposent au processus politique.

8 - L’explosion du 4 août à Beyrouth, qui a frappé la ville en son cœur, a été un choc pour le peuple libanais ainsi que pour tous les amis et les partenaires du Liban, au premier rang desquels l’Union européenne. Cette tragédie a frappé un pays déjà affaibli par la crise politique et économique très profonde qu’il traverse depuis plusieurs mois et qui ne cesse de s’aggraver. En ces temps difficiles, nous nous tenons aux côtés du peuple libanais et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins les plus pressants du pays et l’accompagner sur la voie de l’ajustement économique. Nous rappelons que la priorité doit aller à la formation rapide d’un gouvernement qui soit en mesure de mettre en œuvre les réformes que les Libanais attendent depuis trop longtemps.

9 - En Syrie, la situation continue de se détériorer et le pays s’enfonce dans un cycle d’instabilité durable. Par l’assistance que nous déployons en faveur du peuple syrien et des réfugiés syriens, par notre action déterminée contre le terrorisme au sein de la Coalition internationale de lutte contre Daech, nous cherchons à atténuer les effets de cette tragédie. Notre objectif demeure celui d’une relance du processus politique et de la mise en place des conditions d’un retour volontaire, sûr et digne des réfugiés. La recherche d’une solution politique négociée sous l’égide des Nations Unies est la seule issue possible à la crise syrienne. Dans cet esprit, et alors que le régime syrien poursuit son obstruction à tout changement politique, nous continuerons de subordonner le financement de la reconstruction de la Syrie et la normalisation des relations avec Damas à la mise en œuvre d’une solution politique crédible et durable.

10 - À Chypre, reconnaissant que le statu quo ne constitue pas une option satisfaisante pour le pays, nous soutenons pleinement la volonté affichée par le secrétaire général des Nations Unies de poursuivre ses efforts visant la reprise des négociations là où elles s’étaient arrêtées lors de la conférence de Crans Montana en 2017, afin de trouver une solution viable et globale au problème de Chypre sur la base d’une fédération bicommunale et bizonale avec l’égalité politique, comme le prévoient les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément à l’acquis, aux valeurs et aux principes de l’UE. Nous exhortons toutes les parties à s’engager en faveur d’une solution de ce type et à y participer, y compris en ce qui concerne ses aspects extérieurs.

11 - S’agissant du processus de paix au Proche-Orient, seule une solution négociée en vue de l’établissement de deux États vivant en paix et en sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, et fondée sur les paramètres agréés ainsi que sur le droit international, est à même de conduire à une paix juste et durable dans la région. Nous nous félicitons de l’annonce, intervenue le 14 août dernier, de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. L’engagement pris par Israël de suspendre l’annexion de territoires palestiniens est une mesure positive, qui doit devenir définitive. Comme rappelé à plusieurs reprises par l’Union européenne, toute annexion quelle qu’elle soit constituerait une grave violation du droit international. Toute mesure unilatérale susceptible de compromettre la solution des deux États et la perspective de la reprise des négociations doit être évitée.

Programme d’action européen

12 - Nous nous félicitons de l’accord obtenu à Bruxelles le 21 juillet dernier sur le programme appelé « Next Generation EU » qui sera l’instrument d’une relance européenne coordonnée en réponse à la crise de la COVID-19. Cet accord, inimaginable il y a encore quelques mois, constitue un développement inédit et novateur parmi les plus importants depuis la création de la zone euro. Il s’agit d’un signal fort, celui d’une Europe solidaire et tournée vers l’avenir qui soutient les priorités numérique, environnementale et climatique. Cet accord est également une nouvelle étape en vue d’une plus grande convergence économique et sociale entre les États membres et entre les régions, et ainsi d’une plus grande stabilité économique sur le continent. Dans ce contexte, nous soutenons l’importance de la dimension sociale de la relance de l’Europe et nous réaffirmons notre attachement à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.

13 - Il importe désormais de mettre pleinement en œuvre cet accord, en adoptant rapidement les textes permettant son opérationnalisation au 1er janvier 2021. Il nous faut aussi œuvrer à la réforme effective du système des ressources propres, en tenant compte des propositions que présentera la Commission au premier semestre 2021 concernant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et une taxe européenne sur le numérique, dont l’instauration est prévue au plus tard au 1er janvier 2023.

14 - L’accord sur le cadre financier pluriannuel et le plan de relance permettra d’accompagner l’Union européenne et ses territoires dans leur transition vers la neutralité carbone. Nous sommes déterminés à adopter dès que possible, et au plus tard avant la fin de l’année, notre nouvel objectif de réduction des émissions d’ici 2030, qui devra refléter le plus haut degré d’ambition possible. Nous nous engageons à renforcer nos efforts de diplomatie climatique d’ici la COP26 afin d’obtenir des engagements revus à la hausse des principaux émetteurs mondiaux. Nous nous engageons également à progresser dans le processus visant éventuellement à désigner le bassin méditerranéen dans son ensemble comme une zone de contrôle des émissions de SOx conformément aux décisions de la 21e Conférence des Parties à la Convention de Barcelone qui s’est tenue à Naples en décembre 2019.

15 - La coopération dans la Méditerranée et l’Atlantique est importante pour mener à bien l’Union énergétique et pour parvenir à un marché européen de l’énergie totalement intégré et interconnecté, ainsi que pour mettre fin à l’isolation de certains États membres et de certaines îles à l’égard des réseaux européens de gaz et d’électricité. La future stratégie de la Commission pour développer les énergies renouvelables en mer doit prévoir une coopération pour promouvoir toutes les sources d’énergies renouvelables et propres, avec une évaluation approfondie de leur potentiel, ainsi que des instruments pour soutenir toutes les énergies marines tels que le financement de projets de démonstration à l’échelle industrielle.

16 - Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile qui sera présenté prochainement par la Commission, devra être fondé sur les principes de responsabilité et de solidarité. Il devra permettre à l’Union de faire face aussi bien aux situations exceptionnelles aux frontières extérieures qu’aux flux structurels et de traiter les questions préoccupantes pour tous les États membres, qu’ils soient en première ligne ou concernés par des mouvements secondaires. Ce système de responsabilité partagée serait déterminant dans la mise en place d’un régime véritablement européen de gestion des retours. Cette occasion unique de dépasser les divergences entre États membres devra être mise à profit pour refonder un régime d’asile européen commun efficace et juste et pour renforcer la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit. Ce sera aussi l’occasion d’améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen. Un soutien concret aux pays tiers, en particulier aux pays d’Afrique du Nord, doit être assuré pour permettre une capacité opérationnelle suffisante de gestion des flux migratoires. En outre, le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile devra prévoir un mécanisme de solidarité, notamment pour ceux sauvés dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage. Ensemble, nous continuons de chercher des solutions permanentes et prévisibles.

17 - Dans le cadre des négociations sur l’avenir du partenariat avec le Royaume-Uni, notre ambition reste de parvenir, avant la fin de la période de transition, à un accord complet, juste et équilibré qui prenne en compte le statut de pays tiers du Royaume-Uni et garantisse un équilibre des droits et des obligations. Conformément aux instructions de négociation approuvées par le Conseil, les pays du Med7 seront particulièrement attentifs à ce que le futur partenariat garantisse la stabilité des accès aux ressources en matière de pêche et l’égalité des conditions de concurrence. Pour aboutir à un accord, il est indispensable que le Royaume-Uni prenne des engagements réels en la matière. Par ailleurs, nous demeurerons vigilants quant à la mise en œuvre effective de l’accord de retrait et de ses trois protocoles. En parallèle, nous restons prêts à faire face aux changements inévitables qui interviendront à la fin de la période de transition, en prenant en compte tous les scénarios, y compris en cas d’absence d’accord sur le futur partenariat.

18 - Dans le même esprit que la déclaration Schuman, adoptée il y a 70 ans, relever ces défis historiques nécessitera plus de souveraineté européenne, de résultats concrets et de solidarité réelle grâce à la coordination et à l’action. Si nous voulons y parvenir, les citoyens européens doivent être étroitement associés à cette réflexion. C’est pourquoi nous soutenons le travail en cours sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Nous nous réjouissons de l’adoption du mandat de négociation au Conseil, et nous espérons désormais que nous parviendrons rapidement à un accord interinstitutionnel afin de pouvoir lancer officiellement la Conférence dès que possible.

19 - Nous convenons de tenir le prochain sommet en Grèce.