PARIS : Le retrait militaire français du Mali annoncé jeudi pose un défi logistique titanesque aux armées dans un contexte sécuritaire dégradé, dont le délai de "quatre à six mois" fixé par le président Emmanuel Macron semble irréaliste.

"Nous allons progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases au Mali", soit Gao, Ménaka et Gossi, a déclaré jeudi le chef de l'Etat.

Actuellement, quelque 2 400 militaires français sont déployés au Mali, sur un total de 4 600 dans la bande saharo-sahélienne. Le désengagement de ces hommes, des matériels déployés, dont des centaines de véhicules blindés, et le démantèlement des bases représente quelque 6 000 containers.

Quitter ce pays, où la France est engagée dans la lutte antidjihadiste depuis 2013, implique "une manœuvre complète que nous allons mener à notre rythme de manière coordonnée avec Sahéliens et Européens", a commenté jeudi le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Ianni, évoquant lui aussi un délai "d'environ six mois".

Mais cet immense chantier logistique, qui mobilise depuis des semaines le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), va s'opérer dans un contexte sécuritaire et politique hautement inflammable, dans un pays dirigé par une junte hostile à la France et en proie à de tenaces violences djihadistes.

"Il va surtout s'agir de se coordonner avec les forces armées maliennes sur les mouvements et actions durant toute cette phase de réarticulation", pendant laquelle "nous allons continuer nos actions contre les groupes terroristes", qui chercheront des opportunités d'actions, a souligné le haut gradé.

Et le facteur climatique va compliquer l'opération avec le début de la saison des pluies en avril-mai au Mali, propre à transformer le paysage semi-désertique du nord-est du pays en désert de boue collante.

Convoi terrestre attaqué

Dans ces conditions, et avec les moyens logistiques dont dispose la force Barkhane, il faudrait non pas six mois, mais entre 12 et 18 mois pour boucler ce retrait, selon trois sources militaires françaises consultées par l'AFP.

Les armées ont déjà connu un tour de chauffe au Mali avec le récent départ de leurs trois emprises les plus au nord du pays : Kidal, Tessalit et Tombouctou. Cette manœuvre s'est étalée de fin août à décembre et a mobilisé 400 logisticiens envoyés en renfort, pour acheminer par voie aérienne et terrestre les matériels vers la base militaire de Gao, qui constitue la plus grosse emprise française au Mali, transformée en "hub" logistique.

Ces trois bases, qui hébergeaient moins de 500 soldats au total, ont représenté un volume de 500 containers. Les équipements destinés à retourner en France ont été acheminés vers les ports d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Cotonou au Bénin et Douala au Cameroun.

La force du G5 Sahel, espoir déçu de relais de l'engagement militaire français

Dès son arrivée au pouvoir, le président français Emmanuel Macron avait misé sur la création d'une force antidjihadiste par le G5 Sahel pour ouvrir la voie à un désengagement de l'opération Barkhane. Mais au moment de donner le signal du départ, cet espoir s'est largement évaporé.

M. Macron s'était même rendu le 2 juillet 2017 à Bamako au sommet où le G5 Sahel avait solennellement lancé sa force conjointe pour reconquérir le terrain perdu sur les groupes djihadistes, en particulier dans la "zone des trois frontières", aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Etats membres de cette organisation régionale, avec la Mauritanie et le Tchad.

Organisée en trois couloirs, ou "fuseaux" de 100 km de part et d'autre des frontières communes, elle compte officiellement huit bataillons, soit quelque 5 000 hommes, tous basés dans leur pays respectif, à l'exception d'un bataillon tchadien déployé au Niger depuis mars 2021.

Depuis le début, Barkhane, dont la France a annoncé jeudi le départ du Mali, assure la planification et la coordination de toutes les opérations de la force G5 Sahel, très largement financée par l'Union européenne, selon des sources diplomatiques et de sécurité.

«Efficacité et moral sapés»

Manquant de moyens essentiels, dépourvue de financement pérenne et d'un mandat fort de l'ONU en raison de l'opposition américano-britannique au Conseil de sécurité, entachée par des accusations de violations des droits de l'Homme - exécutions sommaires de civils et viols notamment - la force sahélienne n'a guère fait de différence sur le terrain.

"Depuis le début de l'opération Barkhane, il y a évidemment côté français un désir de trouver une voie de sortie parce que maintenir une opération extérieure sur des années, au bout d'un moment ça devient compliqué, notamment avec les opinions publiques", explique Alain Antil, spécialiste du Sahel à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Dans l'idéal, les armées nationales auraient pris le relais de Barkhane, "en particulier l'armée malienne, mais elle est toujours dans une situation de très grande fragilité. Ensuite la France a espéré que le G5 Sahel puisse contribuer à sécuriser certaines zones, en particulier la zone des trois frontières", poursuit Alain Antil.

Mais dans cette zone correspondant au "fuseau central" de la force, "la France, au lieu de pouvoir petit à petit diminuer son dispositif, a dû maintenir un dispositif important, voire réinvestir plus fortement au Mali" début 2020, rappelle-t-il.

"Ses capacités opérationnelles et logistiques étant limitées, la force conjointe a toujours énormément de mal à approvisionner ses troupes", déplorait l'ONU dans un rapport en mai 2021. "L'insuffisance du matériel est restée une préoccupation quotidienne, entravant l'efficacité et les opérations des militaires déployés dans les garnisons et sapant leur moral", ajoutait-il, déplorant l'absence de moyens aériens pourtant "indispensables".

Elargir la coopération

Depuis, l'instabilité politique des Etats membres a encore bridé cette dynamique poussive, avec un second putsch au Mali en mai 2021 et un autre au Burkina Faso en janvier.

La dernière opération d'envergure de la force s'est achevée il y a plusieurs mois. Une autre de moindre ampleur, également dans la zone des trois frontières, a mobilisé début février des troupes nigériennes et tchadiennes. Mais les Burkinabè ont décliné, invoquant la situation dans leur pays et l'absence d'ordres de leur hiérarchie, selon des sources diplomatique et proche de la force conjointe.

"La force conjointe dans les faits aujourd'hui, c'est des opérations de la France, des Nigériens et des Tchadiens du côté nigérien des trois frontières seulement", a résumé cette dernière à l'AFP.

"On a toujours des opérations efficaces avec les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens. Néanmoins, le contexte actuel est compliqué par la situation transitoire au Burkina Faso : période de suspension, d'incertitudes", tempère pour sa part une source à la présidence française.

Face à la nouvelle donne, Paris a exprimé son intention d'élargir la coopération régionale.

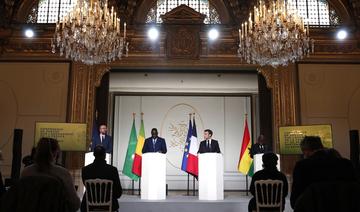

"Si le G5 Sahel demeure une enceinte incontournable pour coordonner les efforts à l'échelle de la bande sahélienne, l'Initiative d'Accra, qui rassemble le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, doit aussi devenir un cadre de référence", a déclaré jeudi M. Macron.

"Non pas pour créer de nouvelles structures régionales", a-t-il précisé, "mais pour veiller à ce que chaque État fasse sa part des efforts et reçoive des partenaires le soutien bilatéral dont il a besoin".

Reste le problème de l'acheminement par voie terrestre vers ces ports. Courant novembre, un convoi militaire français reliant Abidjan à Gao a été arrêté par les barrages d'une foule en colère, au Burkina Faso puis au Niger, alors que le sentiment antifrançais gagne du terrain dans la région.

"Ils avaient des pancartes +à bas la France+, ils nous jetaient des pierres", témoignait à Gao en décembre le commandant du convoi, le capitaine François-Xavier, auprès de l'AFP.

De fait, le transport aérien pourrait être privilégié pour atténuer ces risques. Or si la France dispose désormais en propre d'avions de transport stratégique (A400M, A330 MRTT), sa flotte risque de ne pas suffire, exigeant d'envisager le recours à des affréteurs privés qui pourraient considérablement saler la facture de ce déménagement voulu rapide par l'Elysée.

Il faudra enfin trancher la délicate question de la rétrocession des emprises françaises aux forces maliennes. Une démarche compliquée, à l'heure d'un divorce consommé entre Paris et Bamako et du déploiement dans le pays des mercenaires du groupe russe Wagner, violemment dénoncé jeudi par Emmanuel Macron malgré les dénégations de la junte malienne.