WASHINGTON: Les Etats-Unis ont pour la première fois lundi déclaré officiellement que des Rohingyas avaient été victime d'un "génocide" perpétré par l'armée birmane, disant détenir des preuves d'une volonté de "détruire" cette minorité musulmane en 2016 et 2017.

"J'ai établi que des membres de l'armée birmane ont commis un génocide et des crimes contre l'humanité contre les Rohingyas en 2016 et 2017", a déclaré à Washington le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, pour déterminer si le pouvoir birman s'est rendu coupable d'un tel crime.

Une série de preuves issues "de sources indépendantes et impartiales", notamment d'ONG, "en plus de notre propre recherche" montrent que "les intentions de l'armée allaient au-delà du nettoyage ethnique, jusqu'à une véritable destruction" de cette minorité, a estimé M. Blinken.

Il a notamment cité un rapport de la diplomatie américaine focalisé sur deux périodes débutant en octobre 2016 et en août 2017. En septembre 2017, par exemple, les soldats birmans "rasaient des villages, tuaient, torturaient, violaient hommes, femmes et enfants", a-t-il énuméré.

Il a estimé que les attaques de 2016 "ont forcé environ 100.000" membres de cette minorité musulmane à fuir la Birmanie pour le Bangladesh, et que celles de 2017 "ont tué plus de 9.000 Rohingyas et forcé plus de 740.000 d'entre eux à trouver refuge" dans ce pays voisin.

"Les attaques contre les Rohingyas étaient généralisées et systématiques, ce qui est essentiel pour qualifier des crimes contre l'humanité," a expliqué M. Blinken.

Le secrétaire d'Etat s'exprimait lors d'une visite au musée de l'Holocauste à Washington, qui présente une exposition intitulée "Burma's Path to Genocide" (le chemin de la Birmanie vers le génocide).

- Pas de nouvelles sanctions -

Le chef de la diplomatie américaine n'a pas accompagné cette reconnaissance de nouvelles sanctions contre la Birmanie.

Les Etats-Unis ont déjà imposé une série de sanctions aux dirigeants birmans et, à l'instar d'autres pays occidentaux, restreignent depuis longtemps leurs exportations d'armes à direction des militaires birmans.

Le dossier ouvert contre la Birmanie devant la CIJ à la suite d'une requête de la Gambie en 2019 a été compliqué par le putsch qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi et son gouvernement, déclenchant des manifestations de masse et une répression sanglante.

Antony Blinken a assuré lundi soutenir les efforts internationaux à ce sujet, et notamment la procédure devant la CIJ.

"Les violences brutales déclenchées par l'armée depuis février 2021 ont montré que personne en Birmanie n'est à l'abri d'atrocités tant que (la junte militaire) est au pouvoir", a déclaré le secrétaire d'Etat, citant notamment la responsabilité du chef de la junte, Min Aung Hlaing.

- "Une lumière" -

Cette reconnaissance "aurait dû être faite depuis longtemps, toutefois je pense que la décision américaine va aider le processus devant la CIJ pour les Rohingyas", a estimé un réfugié dans l'un des camps où vivent les personnes déplacées par la crise, près de Sittwe, capitale de l'Etat Rakhine.

Environ 850.000 Rohingyas se trouvent dans des camps au Bangladesh et 600.000 autres sont demeurés dans l'Etat Rakhine en Birmanie.

Thin Thin Hlaing, une militante pour les droits des Rohingyas, a également salué la décision américaine. "J'ai le sentiment de vivre dans un blackout, mais à présent nous voyons une lumière parce qu'ils reconnaissent notre souffrance", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont commis chaque jour, impunément, par la junte militaire", a déclaré de son côté Tom Andrews, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits humains en Birmanie, devant le Conseil des droits de l'Homme à Genève.

Il a accusé les Nations unies de ne pas assez agir pour aider les Rohingyas, au regard du soutien massif de nombreux pays du monde pour l'Ukraine face à l'invasion russe.

"Le peuple birman ne voit que l'expression sans fin d'inquiétudes émanant de la communauté internationale, de vagues déclarations appelant à faire quelque chose, et l'attente pénible et interminable d'un consensus pour agir", a-t-il regretté.

L'ONG Human Right Watch (HRW) a, elle, appelé les Etats-Unis à faire passer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU et à un embargo sur les armes au niveau des Nations unies.

HRW appelle également à de nouvelles sanctions contre les importations d'hydrocarbures, de bois ou de minerais, estimant que le régime utilise ces revenus notamment pour "d'importants achats d'armes et d'appareils d'attaque à la Russie, à la Chine et à d'autres pays".

Les Rohingyas, damnés de la Birmanie

Avant la campagne sanglante de 2017, environ un million de Rohingyas vivaient, depuis des générations pour la plupart, en Birmanie. Qui sont-ils? Quand sont-ils arrivés? Quel est leur avenir depuis le coup d'Etat militaire qui a renversé Aung San Suu Kyi l'année dernière? Autant de questions qui soulèvent leur lot de controverses.

Historiens divisés

La question de leur arrivée en État Rakhine, dans l'Ouest de la Birmanie, divise les historiens.

Certains font remonter leur présence à plusieurs siècles, d'autres à l'arrivée de paysans venus du Bangladesh au XIXe siècle.

Cette dernière opinion prévaut chez les Birmans qui considèrent ces musulmans sunnites comme des immigrés illégaux.

Les tensions entre Birmans et Rohingyas se sont accrues avec la domination des Britanniques sur le pays d'Asie du Sud-Est.

Le Royaume-Uni a en effet favorisé les musulmans au détriment des autres ethnies, cherchant ainsi à diviser pour mieux régner.

"Utilisés comme des supplétifs des Britanniques, ils ont été considérés comme des traîtres par les Birmans", explique à l'AFP Sophie Boisseau du Rocher de l'Institut français des relations internationales.

Durant la Deuxième guerre mondiale, Londres les a aussi incités à se battre contre les bouddhistes nationalistes birmans alliés aux Japonais.

La Constitution birmane de 1947 leur reconnaît tout de même un statut légal et le droit de vote.

Mais l'instauration en 1962 de la dictature militaire en Birmanie tend un peu plus la situation pour les minorités ethniques, très nombreuses dans le pays et dont les droits sont niés par le pouvoir central.

Des campagnes de répression, en 1978 puis en 1991-92, poussent quelque 250 000 Rohingyas à se réfugier au Bangladesh. Certains rentrent ensuite en Birmanie, expulsés de force par Dacca.

Discrimination

Entre ces deux vagues, la loi birmane sur la nationalité de 1982 laisse les Rohingyas apatrides.

Estimant qu'ils ne peuvent fournir la preuve de leur présence sur le territoire avant la première guerre anglo-birmane de 1824 à 1826, la nationalité birmane leur est retirée.

Depuis, la discrimination a lieu à plusieurs niveaux: les Rohingyas n'ont pas pu voter aux dernières élections, ils n’ont pas accès à l’éducation, sont privés de nombreux soins médicaux, sont restreints dans leurs déplacements et leur accès à l'emploi.

L'auto-dissolution de la junte en 2011 marque une nouvelle phase avec une montée du bouddhisme extrémiste, portée notamment par un groupe de moines ultra-nationalistes.

En 2012, ces tensions aboutissent à de violents affrontements intercommunautaires.

Plus de 120 000 Rohingyas fuient au cours des cinq années suivantes vers le Bangladesh ou l'Asie du Sud-Est. Des milliers seraient morts en mer en tentant la traversée du golfe du Bengale vers la Malaisie.

A la fin de l'été 2017, la situation s'aggrave encore lorsque des rebelles rohingyas attaquent des postes de police.

L’armée riposte par des raids sur des villages de la minorité. L'ONU évoque au moins 1 000 morts en deux semaines.

Quelque 740 000 Rohingyas fuient ces nouvelles exactions et rejoignent les camps déjà surpeuplés du Bangladesh.

Retour impossible

Tout accord sur un retour des Rohingyas en Birmanie est resté depuis lettre morte.

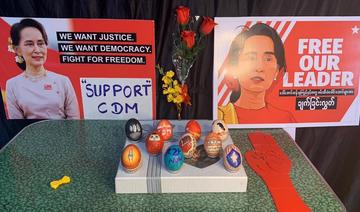

Aung San Suu Kyi, au pouvoir en 2017, n'a jamais condamné les généraux birmans. Pire, elle a défendu en personne son pays devant la Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l'ONU, niant toute intention génocidaire. Une posture qui ne l'a pas empêchée d'être renversée par l'armée le 1er février 2021.

Les militaires mènent depuis une répression sanglante contre leurs opposants, dont plusieurs factions ethniques qui ont repris les armes.

Dans ce contexte, il semble "très peu probable" que la junte - qui nie toute compétence de la CIJ dans le drame des Rohingyas - tente de faciliter leur retour, souligne Sophie Boisseau du Rocher.

Davantage de sanctions

Si un génocide est juridiquement désigné contre la Birmanie, le pays pourrait subir des sanctions supplémentaires et de restrictions visant l'aide internationale, entre autres sanctions contre la junte militaire, a avancé le quotidien The New York Times.

Les Etats-Unis ont imposé une série de sanctions aux dirigeants birmans et, à l'instar d'autres pays occidentaux, restreignent depuis longtemps leurs exportations d'armes pour les militaires birmans, lesquels ont été accusés avant même le coup d'Etat militaire du 1er février 2021 de crimes contre l'humanité pour leurs exactions envers les Rohingyas.

Le dossier ouvert contre la Birmanie devant la CIJ par la Gambie en 2019 a été compliqué par le putsch qui a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil, déclenchant des manifestations de masse et une répression sanglante.

La lauréate du prix Nobel de la paix, qui a été critiquée par des groupes de défense des droits de l'homme pour son implication dans la répression des Rohingyas, est à présent assignée à résidence et jugée par les mêmes généraux qu'elle a défendus auprès de La Haye.

Le 15 mars, un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme portant sur la période ayant suivi le putsch a accusé l'armée birmane de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre depuis le coup d'Etat et appelé la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures.