LONDRES: Hinat a vécu et est morte à l'âge de 40 ans, il y a environ 2 000 ans, dans la légendaire cité nabatéenne de Hegra.

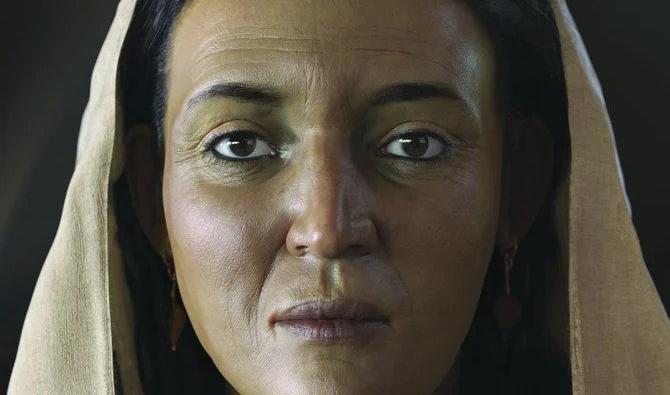

Présentement, le visage de l'un des ancêtres des Saoudiens d'aujourd'hui a été ramené à la vie, grâce à une collaboration extraordinaire entre des archéologues, des universitaires, des médecins légistes et des modélistes spécialisés.

Il est maintenant possible de faire la connaissance de Hinat, une femme d'exception suffisamment riche pour se faire construire une tombe prestigieuse pour elle et ses descendants, taillée minutieusement dans l'un des affleurements rocheux de la nécropole qui entoure sa maison dans la vallée d'AlUla, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite.

Depuis le 6 février, l'impressionnant visage grandeur nature de Hinat reçoit les visiteurs du centre d'accueil de Hegra à AlUla, marquant ainsi le 15e anniversaire de l'inscription de Hegra sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, premier site archéologique du Royaume.

Les similitudes entre Hinat et ceux qui vivent aujourd'hui à AlUla sont si évidentes que certains de ceux qui l'ont vue ont eu l'impression de rencontrer un parent, a déclaré Leila Chapman, experte en expérience narrative à la Commission royale pour AlUla.

Chapman raconte qu'elle a montré une photo de la reconstitution à un groupe de guides du patrimoine d'AlUla, tous recrutés dans la région et que l'un des membres de l'équipe s’est écrié : «c'est ma tante!». Un autre : «c'est ma grand-mère!» — tous se sont sentis en quelque sorte liés à elle.»

Elle a affirmé qu'il était agréable de voir la réaction et les réponses des habitants d'AlUla, «et c'est ce qui m'enthousiasme vraiment — ce genre d'engagement en face à face».

«Pour moi, après avoir vu l'ensemble du processus, depuis la création de l'armature, la superposition de la peau, le choix de la couleur des yeux et des cheveux, jusqu'à la façon dont les bijoux ont été utilisés, tous ces éléments se sont soudainement conjugués.»

Pour le Dr Helen McGauran, spécialiste de la conservation du patrimoine à la Commission royale pour AlUla, qui a dirigé l'initiative Hinat, «la reconstruction en elle-même ne m'a pas surprise, mais ce qui m'a surprise, c'est ma réaction face à elle.»

«En tant qu'archéologue, j'ai fouillé des restes humains, donc je suis très habitué à cela. Mais lorsque j'ai vu pour la première fois son image achevée, j'en ai eu le souffle coupé. J'ai ressenti une connexion, une véritable résonance émotionnelle avec une personne réelle, plutôt qu'avec quelque chose qui avait été extrait comme un objet.»

«C'était un projet avec lequel j'avais vécu sur une période assez longue et que j'avais témoigné de la conception à la réalisation. Je me suis sentie très personnellement proche d’elle de manière inattendue.»

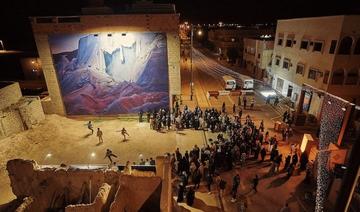

Au cœur de la vallée d'AlUla se trouve une ancienne oasis qui a accueilli des communautés et des civilisations successives pendant des millénaires. Important carrefour sur les routes commerciales historiques, elle porte l'empreinte de pratiquement toutes les grandes périodes de la préhistoire à nos jours, notamment le site de Hegra, situé à l'extrême sud de ce qui était le royaume nabatéen.

Au premier siècle avant J.-C., Hegra avait éclipsé Dadan, la ville voisine, en tant qu’étape importante sur les routes commerciales reliant le sud de l'Arabie saoudite à l'Égypte et à la Méditerranée. Le projet archéologique Mada'in Salih a commencé ses travaux archéologiques sur le site de Hegra en 2002.

La tombe de Hinat a été fouillée pour la première fois en 2008, au début d'une enquête archéologique conjointe franco-saoudienne sur l'étonnante nécropole qui entourait la ville de Hegra, elle-même perdue depuis longtemps sous les sables de la vallée d'AlUla et dont les travaux se poursuivent à ce jour.

Depuis lors, plus de 100 tombes monumentales, aux façades décorées, datant du premier siècle avant J.-C. au premier siècle après J.-C., ont été fouillées et documentées à Hegra.

Mais en 2008, au cours de la première saison de fouilles, l'attention des archéologues a été attirée par une tombe particulière sur la pente est de Jabal al-Ahmar, qu'ils allaient par la suite désigner IGN 117.

Au-dessus de l'entrée était gravée une inscription intrigante : «c'est la tombe que Hinat, fille de Wahbu, a faite pour elle-même, pour ses enfants et pour ses descendants à jamais».

Personne «n'a le droit de la vendre ou de la donner en gage ou d'écrire pour cette tombe un bail», poursuit l’inscription.

La tombe est datée «de la vingt-et-unième année du roi Maliku, roi des Nabatéens», soit environ 60 après Jésus-Christ.

Contrairement à la plupart des tombes d'Hegra, celle-ci ne semblait pas avoir été touchée. L'entrée, taillée en haut de la paroi rocheuse, avait été cachée, peut-être pendant des siècles, par les sables dérivants. Deux des dalles de pierre qui avaient formé la porte étaient encore en place et la chambre funéraire au-delà était remplie de sable.

Sous ce sable, au cours de plusieurs saisons de fouilles minutieuses, les archéologues ont trouvé les restes d'environ 80 personnes qui avaient été enterrées à différentes périodes — les restes de Hinat, de sa famille et de leurs descendants.

La plupart des os étaient éparpillés — ou «désarticulés», selon la terminologie utilisée par les archéologues. Mais un squelette, celui d'une femme d'âge mûr, était presque complet et, en raison de son emplacement dans la tombe, qui implique qu'il s'agissait de l'une des premières inhumations, on a conclu qu'il pouvait facilement s'agir de Hinat elle-même.

C'est le crâne de ce squelette, suffisamment conservé pour garantir des informations adéquates pour une reconstruction réussie, qui a été sélectionné par la codirectrice du projet archéologique, Laila Nehme, et l'anthropologue du projet, Nathalie Delhopital.

Une table ronde scientifique d'une journée a ensuite réuni des experts de premier plan sur Hégra, les Nabatéens et l'archéologie d'AlUla. Selon un porte-parole de la Commission royale pour AlUla, «une discussion animée a eu lieu sur l'apparence probable de Hinat, son statut potentiel dans la société et ce qu'elle a pu porter».

La conférence «a établi les limites et les orientations scientifiques pour la précision et le caractère de la reconstruction et a abouti à la rédaction d'un profil avec des images de référence pour les vêtements, les cheveux et les bijoux», a déclaré le porte-parole.

«Ils ont été rejoints par une équipe de production multidisciplinaire, réunissant des compétences en anthropologie médico-légale et en reconstruction, ainsi qu'en modélisation physique.»

En bref, a expliqué McGauran, la reconstruction qui en résulte «est un merveilleux point de rencontre entre la science et l'art».

«Grâce à des efforts pionniers comme celui-ci, qui allient rigueur professionnelle et interprétation artistique minutieuse, nous sommes en mesure d'approfondir notre compréhension de la vie et de la culture des Nabatéens. C’est une civilisation qui a fait don au monde de l'extraordinaire site de Hegra, et qui continue d'être une source de connaissance et d'inspiration.»

Personne, cependant, ne peut affirmer avec certitude que le crâne sélectionné est bien celui de Hinat.

«Nous ne savons pas», a signalé McGauran. «Il est assez difficile avec ces tombes de dire quel individu est celui qui est nommé sur l'inscription. Elles ont été utilisées pendant des centaines d'années. Vous pouvez faire des déductions sur les sépultures les plus anciennes et les plus récentes, mais c'est probablement tout.»

Quoi qu'il en soit, Hinat, comme l'appellent affectueusement les archéologues qui l'ont découverte, est une visiteuse d'un autre temps, une ambassadrice d'un passé lointain. Elle a des histoires fascinantes à raconter et la reconstitution de sa tête donne un visage humain aux années de travail archéologique minutieux qui continuent à dévoiler les secrets du passé vibrant d'AlUla.

«La possibilité pour nos visiteurs de se retrouver face à face avec une femme nabatéenne sur le site même de Hegra, où elle a vécu et a été honorée par sa famille, est extrêmement excitante», a précisé Chapman.

«Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée que le peuple d'AlUla puisse voir cette reconstitution de leur ancien ancêtre.»

La Commission royale pour AlUla est chargée de préserver et de développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, pour en faire une destination durable pour les visiteurs et un lieu où les gens peuvent venir vivre, travailler et élever leur famille, avec en toile de fond certains des paysages les plus spectaculaires que l'Arabie saoudite puisse offrir.

Il est tout à fait normal qu'ils soient accueillis au début de cette aventure par Hinat, une femme dont la famille a fait de cet endroit sa maison il y a deux millénaires.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com