DUBAÏ: Dix ans se sont écoulés depuis que des manifestations ont envahi les rues de Syrie, déclenchant une guerre civile qui est toujours en cours et une crise migratoire qui a changé la marche du monde.

A travers l’histoire, les artistes ont souvent été considérés comme les chroniqueurs de leur temps. C'est en tout cas vrai pour les artistes syriens contemporains, qui donnent leur propre interprétation de la guerre qu'ils ont vécue et ses incidences sur leur vie. Et c'est le thème d'une nouvelle exposition au Middle East Institute de Washington DC.

Intitulée «In this Moonless Black Night: Syrian Art After the Uprising» («Nuit noire sans lune: l’art syrien après l’insurrection») elle se poursuit jusqu'au 16 juillet, et présente le travail conceptuel et expérimental de quatorze artistes multidisciplinaires.

Ces derniers vivent et travaillent tous en exil en raison de l’instabilité politique du pays. Les œuvres reprennent rarement des scènes explicites de guerre; elles donnent plutôt vie à une vision plus personnelle et humaine de la situation complexe qui prévaut en Syrie. C'était d'ailleurs le souhait de la commissaire de l’émission, Maymanah Farhat, écrivaine et spécialiste de l’art

«Je ne voulais pas montrer des images de corps extirpés des décombres. Si vous vous intéressez à l'art syrien des dix dernières années, vous trouverez ce genre d’images», confie-t-elle à Arab News. «Je comprends pourquoi les artistes le font et la nécessité qu’il y a à choquer le public pour qu'il saisisse vraiment la gravité de la situation, tant nous sommes devenus insensibles aux informations des médias. Je comprends cela, mais, moi qui ai vécu la guerre, je ne le peux tout simplement pas – et je ne pense pas que ce soit le rôle de l’art», poursuit-elle.

Le titre de l’exposition est tiré de l’œuvre du regretté poète syrien Daad Haddad. Pour Mme Farhat, il convient parfaitement à l’atmosphère générale de l’exposition. «Si vous lisez le poème, vous constaterez que c’est un va-et-vient entre une sorte de mélancolie cynique et de petites lueurs d'espoir. J’ai le sentiment que c’est ainsi que se sont déroulées les dix dernières années», explique-t-elle. «Il ne m’incombe pas de parler au nom des artistes syriens, je suis une étrangère. Mais ce que je peux offrir, c'est une plate-forme qui présente ces différents points de vue et ces expériences.»

L’un des thèmes principaux de l’exposition est axé sur les émotions déchirantes qui sont issues des conditions de la migration, qui mènent à un sentiment de perte et de décalage. «Nous vouons un tel culte aux artistes que nous les considérons comme des personnes invincibles, capables de survivre à tout, alors que ce n’est vraiment pas le cas. Ils sont comme nous tous», révèle Mme Farhat.

L'artiste et activiste culturel Khaled Barakeh habite Berlin. Il présente un travail très fort sur ce thème à travers une impression numérique sur papier réalisée en 2018, I Haven’t Slept For Centuries («Je n’ai pas dormi depuis des siècles»). La noirceur intense constitue le point culminant de ces tampons de visa, ces passages de postes de contrôle, ces refus d'entrée ou de sortie placés sur une page de son passeport. «Nous avons vu des images vraiment dures sur l'expérience des migrants, en particulier en Méditerranée, et la réaction de rejet – la xénophobie – que les gens ont vécue en Europe. Que se passe-t-il lorsque vous êtes constamment confronté à cette interdiction de sortir, d’entrer? Je pense que Khaled parvient parfaitement à traduire la violence de ces restrictions administratives», explique Mme Farhat.

De même, l’artiste Mohamad Hafez, qui habite dans le Connecticut, évoque le fardeau de l’exil à travers ses installations de bagages anciens qui contiennent des intérieurs miniatures de chambres – la représentation concise d’une vie nomade.

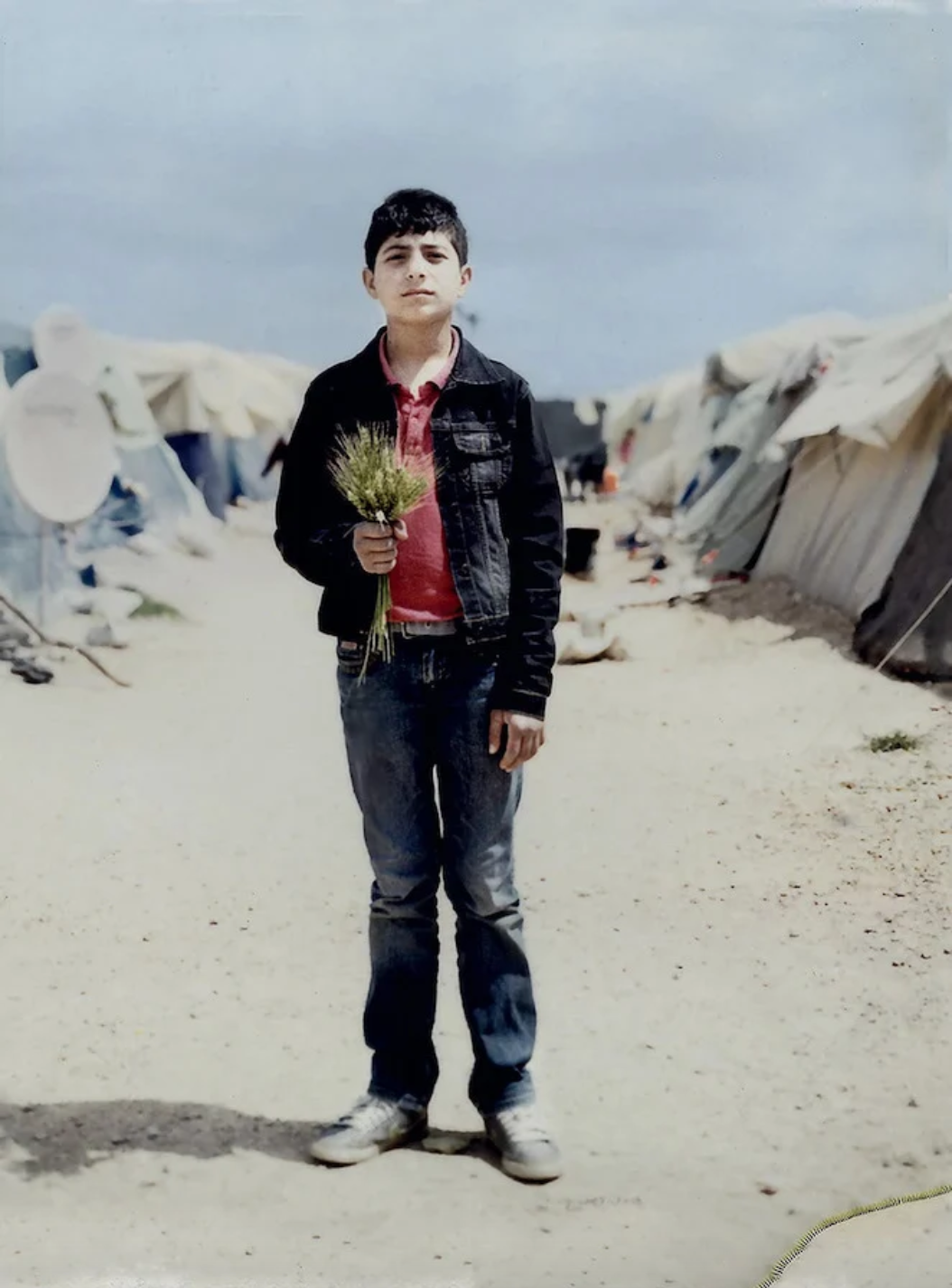

D’autre part, une touche d’humanité se dégage des portraits photographiques d’Osama Esid, dont l’objectif saisit des enfants dans les camps de réfugiés de Turquie. Une sensation de douceur se dégage de ce jeune garçon au regard direct et innocent prénommé Waleed.

La destruction de maisons et de monuments culturels syriens au cours de la dernière décennie est donnée à voir au public à plusieurs reprises, notamment à travers le travail du célèbre artiste multimédia Tammam Azzam. Ce dernier cherche la beauté au sein du chaos, n’hésitant pas à utiliser Le Baiser du peintre autrichien Gustav Klimt et à le superposer numériquement à un bâtiment criblé de balles.

L’un des points forts de l’exposition réside dans la manière dont les femmes artistes sont soigneusement intégrées, en tant que mères et filles, au dialogue des récits personnels et collectifs. Dans sa série Displacement («Déplacement»), Oroubah Dieb, qui réside actuellement à Paris, représente des femmes sans visage vêtues d’habits décorés, portant leurs biens sur le dos et prenant place dans une file de migrants composée d'hommes et d'enfants.

Une installation d'Essma Imady, particulièrement touchante, montre un ours en peluche dans un sac à dos placé sur un tas de sel, qui symbolise une fois de plus la crise migratoire et, peut-être, toutes les vies perdues en mer. Pour élaborer cette œuvre intitulée Pillar of Salt («Pilier de sel»), l'artiste, qui a grandi à Damas, s’est entretenue avec de jeunes réfugiés. Elle s’est inspirée de l’épisode biblique de la femme de Loth, transformée en un pilier de sel pour avoir désobéi aux directives de Dieu et pour avoir regardé en arrière au moment de fuir la ville détruite de Sodome.

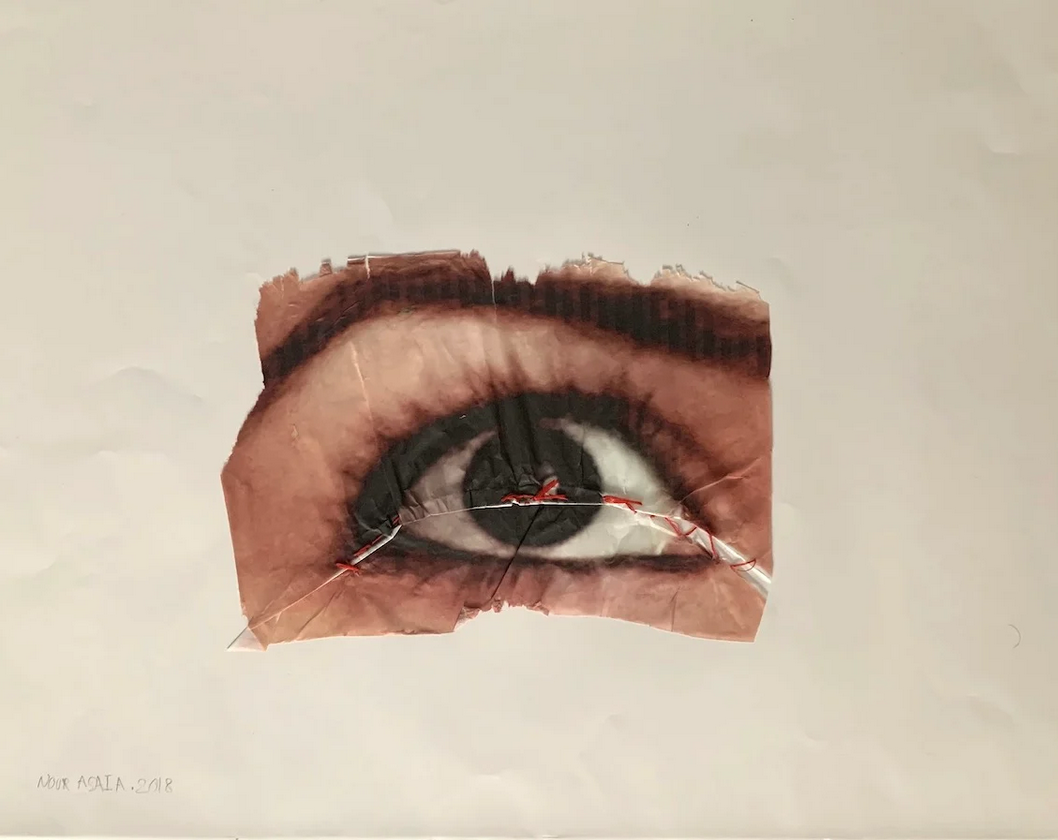

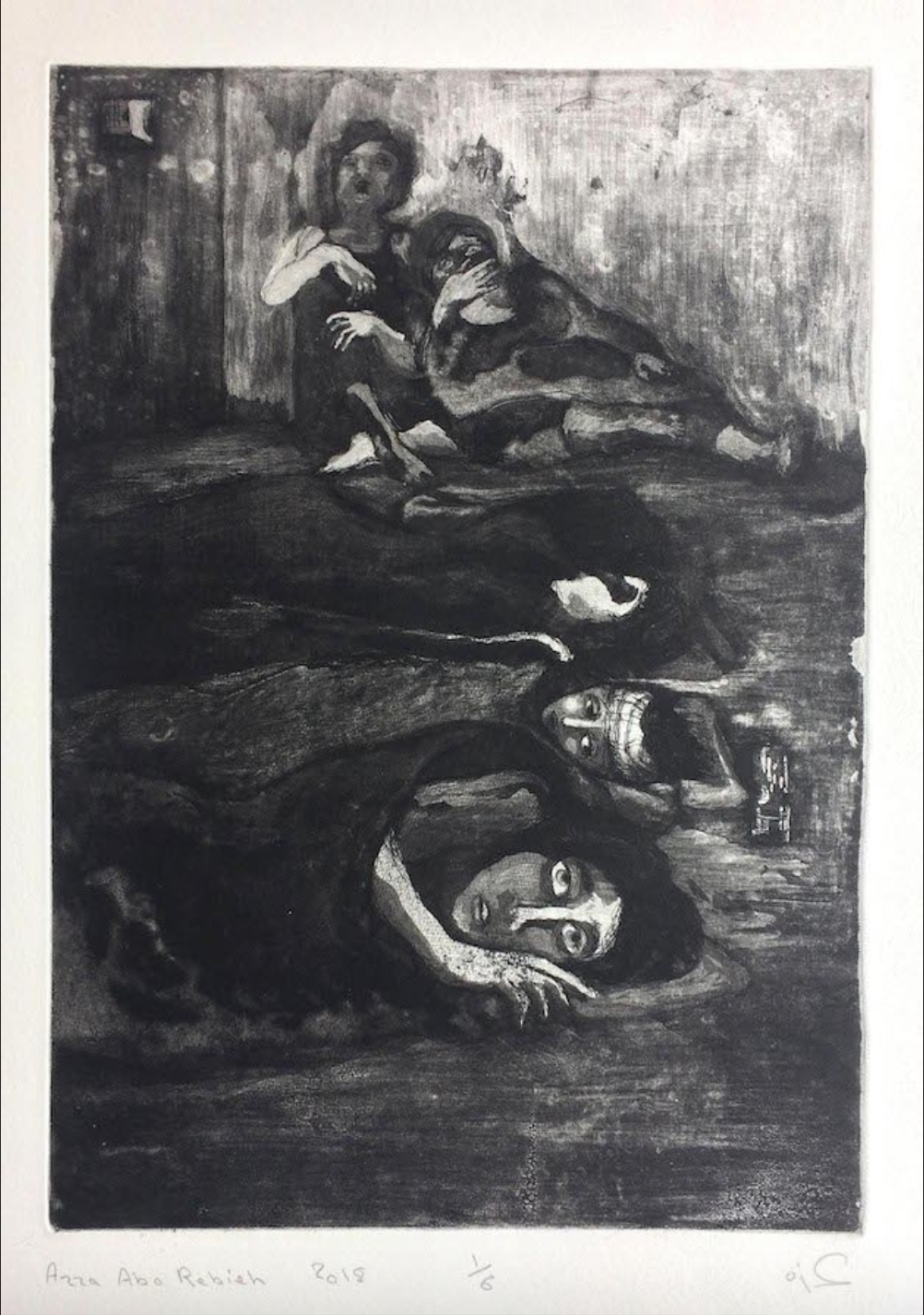

Des femmes artistes qui ont connu des violences relatent cette terrible expérience au moyen de leur art, et les corps qu’elles représentent en témoignent. Dans ses gravures inspirées de Goya, Azza Abo Rebieh dépeint des scènes obsédantes de femmes dans les geôles; cette artiste militante fut incarcérée en 2015. Quant à Nour Asalia, née à Hama, elle coud un fil rouge sur l’image d'un œil sur du papier de riz, traduisant ainsi la fragilité et la vulnérabilité, ainsi que l'effusion de sang.

C’est dans l’exil, aussi douloureux soit-il, que cette nouvelle génération d'artistes syriens a pu développer son art, acquérir de nouvelles idées et expérimenter d’autres matériaux. Avec le temps, les œuvres des artistes exposés, ainsi que d'autres productions similaires, constitueront sans doute un chapitre véritablement audacieux de l'histoire de l'art syrien.

«C’est le premier événement majeur que les Syriens vivent depuis cinquante ans. Il est dévastateur: la Syrie et les Syriens ont changé pour toujours», déclare Mme Farhat, qui ajoute que c’est la résilience de ces artistes et de leurs camarades réfugiés qui donne pour l’avenir un peu d’espoir.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur arabnews.com