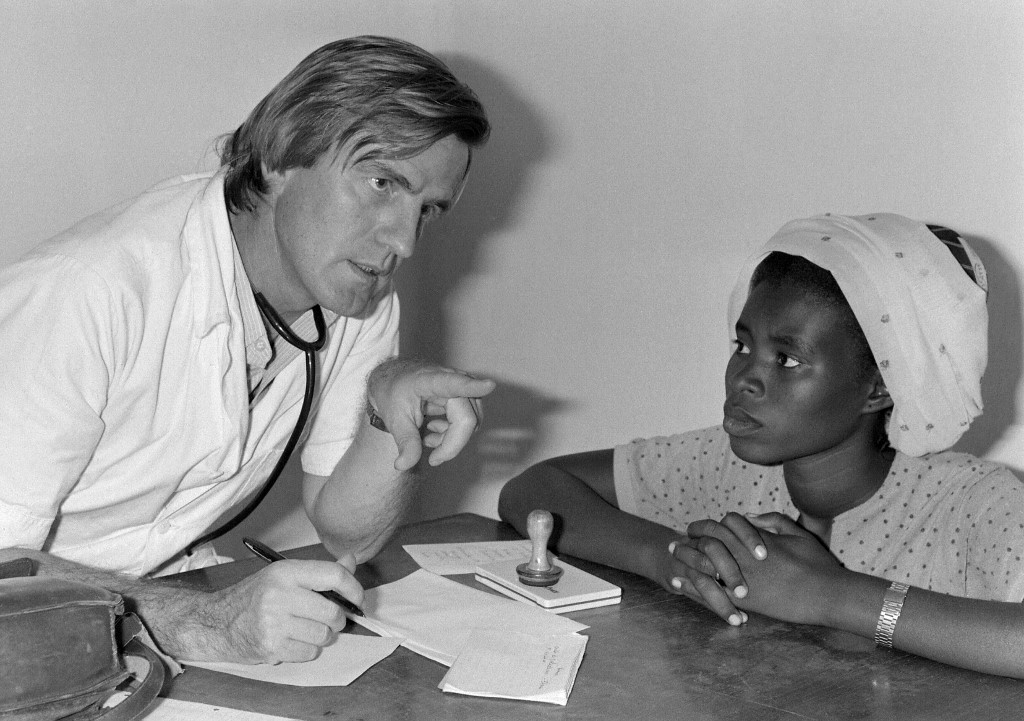

PARIS: Ils avaient 30 ans, des rêves plein la tête et l'ambition de soigner le monde. Dans le tourbillon qui suit le mouvement étudiant de mai 1968 en France, une petite bande de médecins tout juste sortis de leur fac découvre les horreurs de la guerre civile au Biafra.

"Ce fut un choc", raconte Bernard Kouchner. "Les blessés arrivaient le soir dans notre hôpital quand s'arrêtaient les bombardements. On opérait à la chaîne la nuit, en faisant le tri entre ceux que l'on pouvait sauver et ceux qui allaient mourir. Je n'ai jamais oublié..."

Médecins sans frontières (MSF) naît en 1971 de cette épreuve et de la volonté d'une poignée de jeunes idéalistes comme lui, qui décident de se porter au secours des populations vulnérables partout sur la planète. Ils inventent l'urgence humanitaire.

Leur épopée s'écrit depuis au gré des tremblements de terre, des famines, des épidémies ou des conflits qui défigurent la planète.

Cinquante ans de missions et de révoltes, récompensés d'un prix Nobel en 1999 et scandés de ruptures et de polémiques qui font aujourd'hui de MSF une institution aussi inclassable qu'incontournable. Et une fantastique aventure humaine.

"D'un rêve, nous avons fait une épopée", s'émerveille encore à 83 ans Xavier Emmanuelli, un des grands anciens de l'ONG. "J'ai vu se transformer un tout petit groupe de types qui se la pétaient un peu mais géniaux en quelque chose de reconnu dans le monde entier."

Chaos biafrais

Le rêve a débuté par un cauchemar.

En 1968, les combats font rage au Biafra entre les rebelles sécessionnistes de cette province nigériane et l'armée gouvernementale. Les bombes tuent les civils, le blocus des autorités les affame.

A Paris, quelques médecins ont répondu à un appel à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Parmi eux Bernard Kouchner, ancien chef de l'Union des étudiants communistes, et Max Récamier, un catholique tiers-mondiste.

Sur place, ils sont plongés dans l'enfer des combats et d'une famine qui tue hommes, femmes et enfants par centaines de milliers.

"Les enfants mouraient en masse parce que l'armée bloquait tout ravitaillement", se souvient le Dr Kouchner, 81 ans. "Dénoncer cette situation était de notre devoir de médecins."

DOMINIQUE FAGET / AFP

Avec son confrère Récamier, l'ancien ministre décide de déchirer le contrat de silence signé avec le CICR et d'exposer la réalité du conflit. "Biafra: deux médecins témoignent", titre le quotidien français le Monde en novembre 1968. La presse internationale se mobilise et les images d'enfants noirs mourant de faim envahissent les petits écrans.

Soigner et témoigner: l'humanitaire moderne est né.

"Bricoler"

MSF est créée trois ans plus tard, en décembre 1971. "On a trouvé le nom un soir de création où on fumait et on picolait", se souvient Xavier Emmanuelli, alors médecin dans la marine marchande. "J'ai dit +il faut absolument Médecins dedans+. Et puis on a ajouté sans frontières. Parce qu'on était des saute-frontières."

Les débuts de l'association sont difficiles.

Faute de moyens, la jeune ONG sert d'abord de réservoir de bonnes volontés. Une campagne de pub en 1977 installe son nom. "On a grandi avec les médias et la télévision", résume Xavier Emmanuelli. Mais sur le terrain, les premières missions riment avec galères.

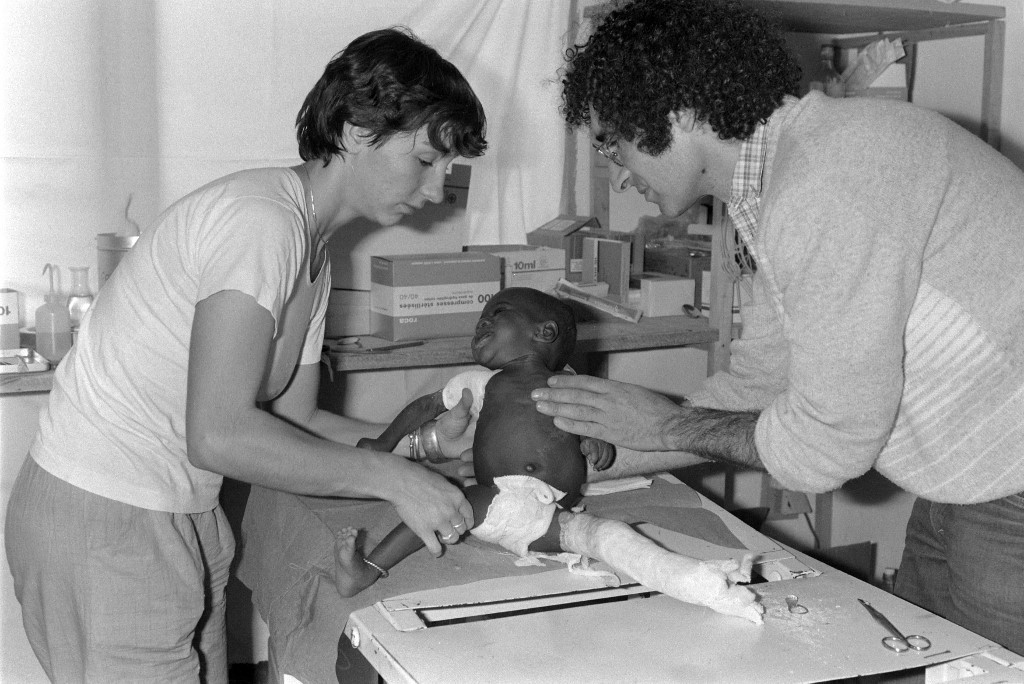

Lorsqu'il débarque plein d'enthousiasme en 1975 en Thaïlande dans les camps des victimes du régime cambodgien des Khmers rouges, le jeune Dr Claude Malhuret déchante vite.

"C'était terrible. On n'avait rien". Il lui faut se débrouiller pour tout. Pour récupérer du matériel, pour installer le camp, pour avoir des médicaments, même pour manger.

"Quand je suis rentré à Paris, j'ai vidé mon sac. Je les ai traités d'assassins, nous envoyer en mission comme ça, sans rien...", raconte le sénateur de 71 ans. "C'était excessif, mais ça a secoué tout le monde. On ne pouvait pas continuer à bricoler."

"Schisme"

Le torchon brûle au sommet de MSF depuis un peu de temps déjà. Les "Biafrais" souhaitent rester une petite équipe de copains sur le mode "commando" et s'accrochent aux "nouveaux", déterminés à grandir.

Le "bateau pour le Vietnam", en 1979, va les fâcher à vie. Alors président de MSF, Bernard Kouchner mobilise le tout-Paris intellectuel - les philosophes Raymond Aron et Jean-Paul Sartre en tête - pour affréter un bateau chargé de récupérer en mer de Chine les réfugiés qui fuient la dictature communiste de Hanoï.

Les "nouveaux" de MSF s'agacent de cet activisme mondain et, lors d'une AG, le mettent en minorité. Bernard Kouchner claque la porte et s'en va créer Médecins du monde (MDM).

Quatre décennies après, les cicatrices du "schisme" saignent toujours.

"Une triste querelle de pouvoir", fulmine encore l'ex-ministre des Affaires étrangères (2007-2010). "Je leur en ai beaucoup voulu."

"Il avait tous les culots et surtout envie de devenir quelqu'un", le griffe Xavier Emmanuelli, ex-secrétaire d'Etat à l'action humanitaire. "Il nous a servi, au début. Le petit prince des médias. Mais MSF façon Kouchner, c'était devenu du baratin."

"Eux, les anciens, partaient sur place pour sonner l'alerte en espérant que les autres allaient suivre", note aussi Rony Brauman, à l'époque jeune médecin tendance "Mao" de l'ONG. "Nous, la jeune génération, nous voulions une action sérieuse, des moyens et des résultats."

MSF entre alors dans l'ère de la professionnalisation.

"Pour grandir, il nous fallait de l'argent. Je suis parti aux Etats-Unis apprendre le +fundraising+", se souvient Claude Malhuret. "Comme on était les premiers à le faire en France, on a raflé la mise."

"French Doctors"

Riche de l'indépendance que lui offre ce financement privé, MSF n'hésite plus à témoigner.

"Leur modèle s'est développé contre le principe de respect de la souveraineté des Etats défendu par le CICR", analyse l'avocat Philippe Ryfman, spécialiste de l'humanitaire, "ils prennent la parole pour mobiliser l'opinion publique et dénoncer les exactions".

Au nom des droits de l'Homme, les "gauchos" repentis de MSF dénoncent les exactions des régimes communistes au Cambodge.

Leurs missions clandestines auprès des populations d'Afghanistan et des rebelles en guerre contre l'occupant soviétique font une réputation mondiale aux "French Doctors".

"Nous étions les seuls à voir les effets de la guerre", plaide Juliette Fournot, la grande ordonnatrice des missions afghanes de l'ONG jusqu'en 1989. Tous les jours ils amputent les enfants, soignent les agriculteurs brûlés au napalm. "Témoigner a été très important, aujourd'hui encore, les Afghans se souviennent de nous."

En 1985, c'est en Ethiopie que l'ONG jette un pavé dans la mare. "Nos centres de distribution alimentaire étaient devenus un piège", se rappelle le Dr Brigitte Vasset, "ils servaient aux autorités à fixer les réfugiés pour les transférer de force vers le sud et dépeupler les zones rebelles".

Fallait-il se taire ou parler ? Devant la presse, Rony Brauman décide de dénoncer le gouvernement d'Addis Abeba. MSF est expulsée.

"L'aide était devenue un instrument entre les mains d'un régime criminel dont nous ne voulions pas être complices", justifie-t-il aujourd'hui. "Mais dire que l'argent qu'on envoyait aux affamés servait à les tuer (...) nous a valu énormément de critiques."

Droit d'ingérence

Au risque de paraître arrogant, MSF continue à faire entendre sa voix et à pointer du doigt toutes les récupérations de l'humanitaire.

Après la première guerre du Golfe, les Kurdes d'Irak sont écrasés par le régime de Saddam Hussein. MSF leur vient en aide et crie au massacre. En 1991, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise une opération militaire occidentale pour venir en aide aux déplacés et les protéger de leur gouvernement. Une première.

Alors secrétaire d'Etat, Bernard Kouchner salue les débuts d'un "droit d'ingérence humanitaire". MSF se distingue en critiquant le mélange des genres entre humanitaires et militaires.

La controverse se prolonge un an plus tard en Somalie, en proie à la guerre civile et la famine. Sous mandat de l'ONU, les troupes américaines et les Casques bleus débarquent à Mogadiscio pour assurer la sécurité des distributions alimentaires.

Bernard Kouchner y participe, sac de riz sur l'épaule. Rony Brauman le raille et souligne alors le "piège" d'une opération où des soldats "tuent sous la bannière de l'humanitaire".

Parfois pourtant, MSF en appelle aux armes. En 1992 pour mettre fin aux exactions des miliciens serbes de Bosnie. Et deux ans plus tard, pour faire cesser le génocide des Tutsi au Rwanda.

Quand il arrive à Kigali en avril 1994, Jean-Hervé Bradol est vite débordé par l'ampleur des massacres.

"J'accompagnais les convois de la Croix-Rouge rwandaise qui ramenaient les blessés (...) Les Tutsi étaient achevés aux barrages des miliciens. On arrivait à négocier pour faire passer des femmes et des enfants, à condition de partir très tôt le matin quand les miliciens étaient encore endormis et défoncés."

"Tout s'est joué très vite à Kigali", poursuit-il. "On a fini par acheter un espace publicitaire dans le Monde pour dire qu'on n'arrête pas un génocide avec des médecins et qu'il faut une intervention militaire internationale. On n'avait jamais fait ça."

La dénonciation de la situation dans les camps de réfugiés rwandais au Zaïre voisin puis des exactions des nouveaux maîtres de Kigali vaudront jusqu'en 1997 à MSF les critiques de l'ONU et d'autres ONG.

Prix Nobel

La consécration vient avec le prix Nobel de la Paix, en 1999, qui récompense "une ONG (qui) tend la main à travers les frontières, les conflits et le chaos politique". Son prix sert à financer une campagne d'accès aux traitements des maladies tropicales ou du sida, un de ses nouveaux champs d'action.

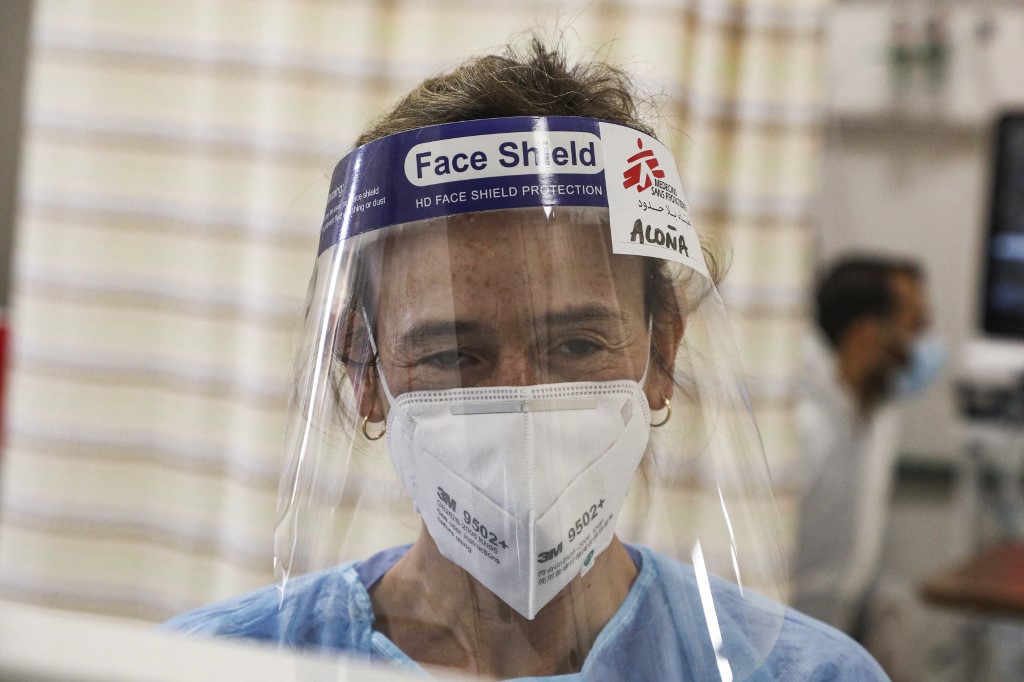

Aujourd'hui, la petite association est devenu un géant. Sous le chapeau de MSF-International, les 25 sections nationales emploient 61.000 personnes, dont 41.000 déployées sur le terrain d'une centaine d'opérations dans près de 75 pays.

Avec un budget annuel mondial de 1,6 milliard d'euros - à 99% issu de dons privés - MSF agit sur tous les fronts.

De la lutte contre le virus Ebola en Afrique à l'aide aux déplacés par la guerre civile au Yémen, en passant par le sauvetage des migrants en Méditerranée et la lutte contre le sida en Malaisie.

"Bien qu'organisation privée, MSF est devenu le numéro 1 incontesté de l'urgence médicale dans le monde", constate Philippe Ryfman.

La parole de l'ONG détonne encore. Comme en 2004, où MSF refuse de se joindre à une campagne internationale qui dénonce, selon elle de façon outrancière, le "génocide" des populations de la province soudanaise du Darfour déplacées par la guerre civile.

Ou en 2005, quand elle suspend rapidement sa collecte de dons pour les rescapés du tsunami qui a lessivé l'Asie du Sud-Est, estimant que l'urgence est passée.

"Ils ont réagi en urgentistes. Mais il y avait encore plein de choses à faire sur place, le grand public ne les a pas compris", écorche Benoît Miribel, ex-directeur d'Action contre la faim (ACF).

Crise de croissance

La croissance de l'ONG suscite pourtant des inquiétudes, jusque dans ses propres rangs.

"On est devenu une grosse machine bureaucratique, avec des départements de soutien qui mettent la pression sur les gens de terrain pour avoir des rapports et des tableaux Excel", regrette le président de la section France, Mego Terzian.

Le Franco-Libanais ne cache pas regretter la rusticité de ses premières missions. "On savait ce qu'on avait plus ou moins dans le budget et on se débrouillait. Aujourd'hui, la moindre demande de cash doit être signée dans le monde entier..."

La mondialisation du mouvement, justement, pèse aussi. "Je ne me reconnais pas dans le côté international de MSF", grommelle Rony Brauman, analyste et toujours membre de l'ONG à presque 71 ans. Nostalgique du "côté village d'Astérix" de sa section France, il regrette "son poids qui diminue".

"MSF France n'est plus entièrement maître de ses décisions", abonde Brigitte Vasset, "mais c'est un mal nécessaire car ça nous a donné des moyens énormes".

"MSF a beaucoup innové mais elle s'est institutionnalisée et vit un peu repliée sur elle-même", épingle Jean-Christophe Rufin, qui en fut un vice-président.

La flamme MSF

"Grâce à ses fonds propres, l'ONG sort du lot quand les autres sont devenues des bureaux de reporting pour l'Union européenne qui les finance", analyse l'écrivain-médecin. Mais "l'époque a changé. Les priorités aussi. L'humanitaire est dominé aujourd'hui par les urgences intérieures, le terrorisme, les migrants, la pauvreté..."

Alors, quel avenir pour MSF, qui tient du 10 au 13 juin l'assemblée générale de ses 50 ans ? A l'heure de cet anniversaire, les pratiques humanitaires changent.

La demande d'aide continue à croître mais les accès aux populations continuent à se négocier de haute lutte avec les autorités et la sécurité des personnels devient primordiale à l'heure du terrorisme jihadiste.

"De plus en plus de pays sont capables d'organiser des secours de grande ampleur en cas de catastrophe naturelle", note Mego Terzian. "MSF restera-t-il utile ? Peut-être va-t-on évoluer en une fondation qui soutiendra des organisations autochtones…"

HAZEM BADER / AFP

Sur le terrain en tout cas, la flamme des vocations brûle toujours.

Son internat à peine bouclé, Fanny Taudière, 29 ans, a débarqué en mars dans le sud de Madagascar en proie à une famine dantesque.

"Ici, je me sens utile", confie la jeune médecin depuis son camp d'Amboasary. "Ça donne un sens, une intensité à la vie. Il y a des rencontres incroyables, une aventure chaque jour, même si certains jours rien n'est simple."

Rejoindre MSF s'est imposée pour elle comme une évidence. "Ils vont là où les autres ne vont pas, ils restent quand tout le monde part. Et puis ils sont libres de leurs actes et de leurs paroles."

Cinquante ans après, un seul constat réunit les frères ennemis de Médecins sans frontières: celui de sa réussite.

"C'était une belle invention et elle n'a pas trop mal marché", plastronne Bernard Kouchner. "MSF a un peu esquinté sa poésie mais continue à faire rêver", le rejoint Xavier Emmanuelli, "c'est le plus important".