DUBAΪ: Aussi bien pendant qu'après leur récente prise de contrôle de l'Afghanistan, les responsables talibans se sont attachés à afficher une image responsable et tolérante du groupe, près de vingt ans après son retrait du pouvoir.

Le 18 août dernier à Kaboul, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a promis sur les médias que le nouveau gouvernement respecterait les droits des femmes et qu’il accorderait l'amnistie à celles qui leur avaient résisté, tout en assurant que l'Afghanistan ne redeviendrait plus jamais un refuge pour les terroristes.

Ses propos font écho à ceux de Shahabuddin Delawar, le négociateur principal des talibans, qui avait déclaré à Moscou le 9 juillet que le groupe garantirait aux femmes et aux filles le droit au travail et à l'éducation à condition que ces droits ne contreviennent pas aux principes de l'islam.

Pourtant, le régime taliban d’Afghanistan avant l'invasion américaine de 2001 laisse un souvenir édifiant. Des photos et des vidéos montrent des militants qui fouettent des femmes en burqas, sans défense, agenouillées dans la poussière.

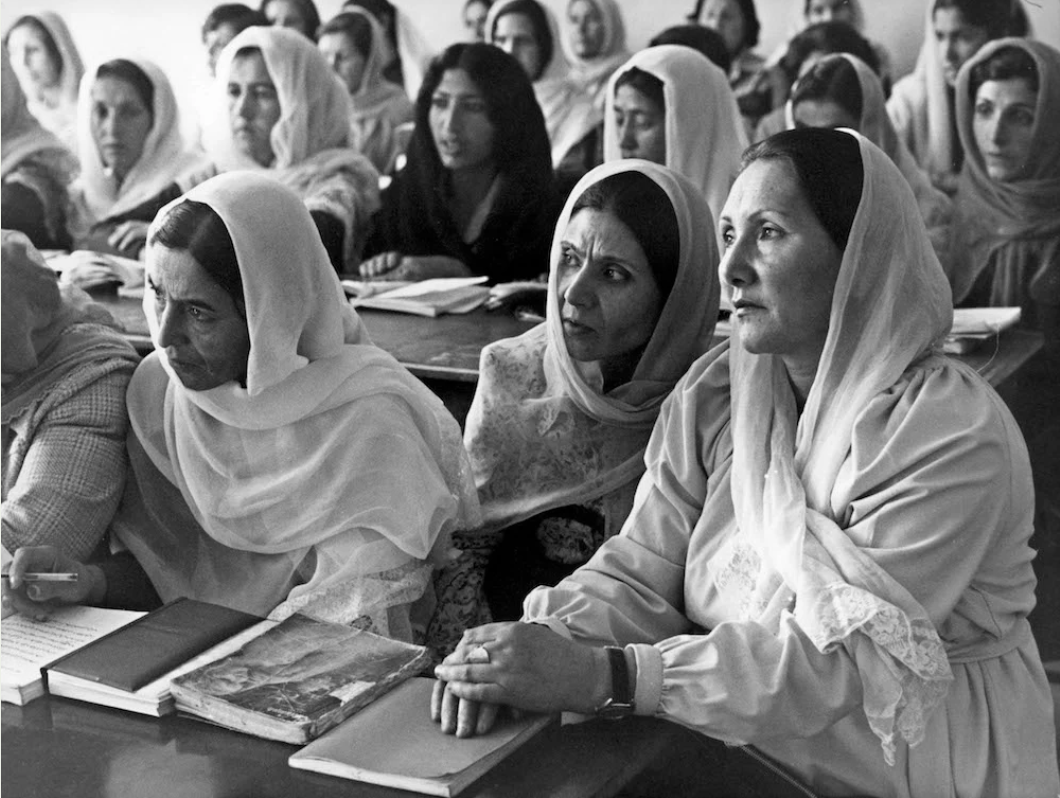

De 1996 à 2001, une ségrégation stricte entre les sexes a été imposée par les talibans. Ce groupe fondamentaliste islamique à prédominance pachtoune avait comblé le vide du pouvoir en Afghanistan après une longue guerre civile.

Une fois qu'il a mis en œuvre son interprétation de la charia, les femmes n’ont plus été autorisées à quitter leur domicile sans un parent masculin, tandis que les filles de plus de 7 ans se voyaient privées d’éducation et finissaient souvent par être mariées à des hommes beaucoup plus âgés.

Le système d'apartheid entre les sexes institué par les talibans imposait aux femmes le port de la burqa chaque fois qu'elles sortaient de leur maison. Le vêtement, qui s'ajustait étroitement sur la tête et s'étendait jusqu'aux chevilles, rendait la femme afghane presque informe et inidentifiable en public.

Celles qui défiaient les règles et la loi encouraient des sanctions sévères, qui impliquaient souvent la flagellation publique. Les transgressions plus graves, comme l'adultère, entraînaient couramment des lapidations.

Près de deux décennies plus tard, des responsables talibans tels que Mujahid et Delawar, ainsi que Suhail Shaheen, porte-parole du groupe, signalent que leur groupe s’est adouci.

Toutefois, peu d'Afghans sont convaincus par ce changement, comme le prouve la ruée vers les vols d'évacuation occidentaux à l'aéroport de Kaboul. Très peu nombreux sont ceux qui sont disposés à parler ouvertement de la question, car ils redoutent des représailles.

«Tout le monde attend de voir ce qui se passera avec les talibans», déclare un habitant de Kaboul, qui souhaite rester anonyme, à Arab News. «Si les femmes sortent désormais de chez elles, toutes portent le hijab. Avant, c'était différent: certaines l’arboraient, d'autres non. Maintenant, elles le portent toutes parce qu'elles ont peur des talibans.»

Une autre femme de Kaboul, qui s’exprime également sous le couvert de l’anonymat, explique: «Nous ne nous attendons pas à ce que tout soit comme avant. Il y aura du changement. Nous attendons des éclaircissements sur les politiques que comptent mettre en place les talibans.»

De nombreux Afghans veulent croire, en dépit de leur intuition, que les talibans seront cette fois plus modérés; mais les rapports des atrocités commises à travers le pays mettent les nerfs des habitants à rude épreuve.

«La semaine dernière, des rumeurs ont circulé au sujet de femmes célibataires qui habitaient à l’extérieur de Kaboul et qui auraient été emmenées et mariées», confie à Arab News de manière anonyme le porte-parole d'une organisation qui travaille en Afghanistan.

«Ce qu’il faut avoir à l’esprit, ce n'est pas le fait que les talibans disent une chose et en font nécessairement une autre; c’est surtout qu’ils ne s’expriment pas d’une même voix.»

En effet, une déclaration d'un porte-parole des talibans mardi dernier indiquait que les femmes devaient rester à la maison pour le moment dans la mesure où certains de leurs combattants n'avaient «pas encore appris à se comporter correctement».

Masuda Sultan, une entrepreneuse américano-afghane qui défend les droits humains, déclare à Arab News: «On ne sait pas si les talibans s’adressent à toutes les femmes ou seulement à celles qui occupent certains postes.»

«La plupart des femmes ne quittent pas leur domicile et elles ont peur. Les gens sont très prudents. Des informations récentes indiquent que les talibans recommandent de rester à la maison pour le moment. C'est comme un régime militaire, désormais. Ils disent que les salaires des femmes seront versés mais qu'il était nécessaire que les propres membres de leurs familles leur donnent une formation supplémentaire.»

Les femmes ne sont pas les seules personnes qui, en Afghanistan, s'inquiètent de ce qui va se passer. Les minorités ethniques, en particulier les Hazaras, un groupe à prédominance chiite concentré dans la région montagneuse centrale du pays de Hazaradjat, ont également été persécutées sous le premier régime taliban.

Les Hazaras, qui constituent environ 10 à 20% de la population, ont été relégués aux échelons inférieurs d’un ordre social dominé par les Pachtounes, une ethnie dont les talibans tiraient l'essentiel de leur soutien.

D'autres groupes ethniques – les Tadjiks, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Baloutches, les Pashai, les Nouristanis, les Gurjars, les Arabes, les Brahouis, les Sadates, les Kirghizes et les Pamiris – ne savent pas davantage à quoi ils doivent s’attendre.

EN BREF

- 80% des Afghans récemment déplacés sont des femmes et des enfants.

- Les observateurs des droits ont demandé des enquêtes sur les abus des talibans qui ont été signalés.

- Les femmes et les minorités afghanes redoutent que les atrocités passées ne se reproduisent.

Les Hazaras ont de quoi avoir peur. Après avoir pris le contrôle de la province de Ghazni, des militants talibans ont tué neuf Hazaras entre le 4 et le 6 juillet dans le village de Mundarakht, dans la région de Malistan, rapporte l'observateur des droits humains Amnesty International.

Des témoins déclarent que six de ces hommes ont été abattus et que les trois autres ont été torturés à mort. Human Rights Watch exhorte le Conseil des droits de l'homme de l'ONU (Organisation des nations unies, NDLR) à enquêter sur des signalements qui font également état de violences talibanes dans la période qui précède la chute de Kaboul, le 15 août.

Alors que le groupe resserre son étau autour du pouvoir, les Afghans estiment que la façon dont les talibans géreront les droits des femmes et des minorités à l'avenir dépendra beaucoup du type de gouvernement qui sera adopté.

«Même si les talibans ont pris le contrôle de la majeure partie du pays, ils n'ont pas réellement formalisé d’accord politique. Dans le même temps, ils sont confrontés à des défis de gouvernance», affirme Sultan.

«Il est nécessaire que soient instaurées de bonnes politiques en ce qui concerne les femmes et les filles. Les talibans ont publié des communiqués qui indiquent que les femmes et les filles auront des droits dans le cadre de la charia. Beaucoup de gens sont dans l’expectative», poursuit-il.

Lorsque les forces américaines achèveront leur retrait – la date de l’évacuation définitive est le 31 août prochain –, les nombreuses sources internationales d'aide et de financement, qui ont maintenu l'économie afghane à flot depuis 2001, se tariront.

Les dirigeants talibans se trouvent devant la perspective d'une implosion économique qui risque d’être accompagnée de graves implications humanitaires, à moins qu'ils ne parviennent à négocier rapidement de nouveaux accords commerciaux ou que des puissances non occidentales leur jettent une bouée de sauvetage.

Selon les estimations du HCR (Haut-Commissariat des nations unies pour les réfugiés, NDLR), environ 80% des quelque 550 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays ces dernières semaines sont des femmes et des enfants. Jusqu'à un tiers des Afghans étaient déjà considérés en situation d'insécurité alimentaire au début de l’année 2021. Aujourd'hui, le pays subit sa deuxième sécheresse en trois ans.

Les agences de l'ONU mettent en garde contre des pénuries alimentaires qui vont gagner l’ensemble de l'Afghanistan dès le mois de septembre si une intervention urgente n’est pas décidée.

«L'Afghanistan est au cœur d'une crise humanitaire. 18 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence. Le Programme alimentaire mondial (PAM) souligne qu'il ne peut pas faire parvenir d’aide alimentaire dans le pays car Kaboul est actuellement fermé aux vols commerciaux», confie Sultan à Arab News.

Au cours des dernières semaines, l’attention de communauté internationale a été accaparée par les efforts d'évacuation à l'aéroport de Kaboul et par le chaos qu’ils ont suscité; elle a oublié de se pencher sur cette majorité de la population qui ne peut ou ne veut pas partir.

«Alors que le monde a aujourd’hui les yeux rivés sur les personnes évacuées et les avions qui décollent, il est indispensable de fournir des vivres à ceux qui sont laissés pour compte», fait savoir à Reuters Richard Brennan, le directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS a demandé que les avions vides qui s’apprêtent à récupérer les évacués soient détournés vers ses entrepôts de Dubaï afin d’y décharger des ressources alimentaires. Il existe également un projet de «pont aérien humanitaire», précise Brennan.

Les talibans peuvent contribuer à galvaniser la bonne volonté des donateurs internationaux s’ils n’entravent pas le processus d'évacuation et s’ils joignent les actes à leurs paroles.

«Les talibans prétendent que les gens peuvent retourner au travail, mais les choses ne se sont pas encore tassées. Tout le monde attend toujours de voir ce qui va se passer», conclut Sultan.

Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews.com

Twitter : @rebeccaaproctor