PESHAWAR: En privé, les dirigeants talibans afghans affirment qu'ils ont fait suffisamment de sacrifices dans l’intérêt d'Al-Qaïda, bien qu'ils n'aient jamais reconnu publiquement avoir jamais accueilli le groupe, son ancien chef, Oussama ben Laden, ou que l'Afghanistan ait été utilisé pour préparer les attentats du 11-Septembre, ou d'autres opérations.

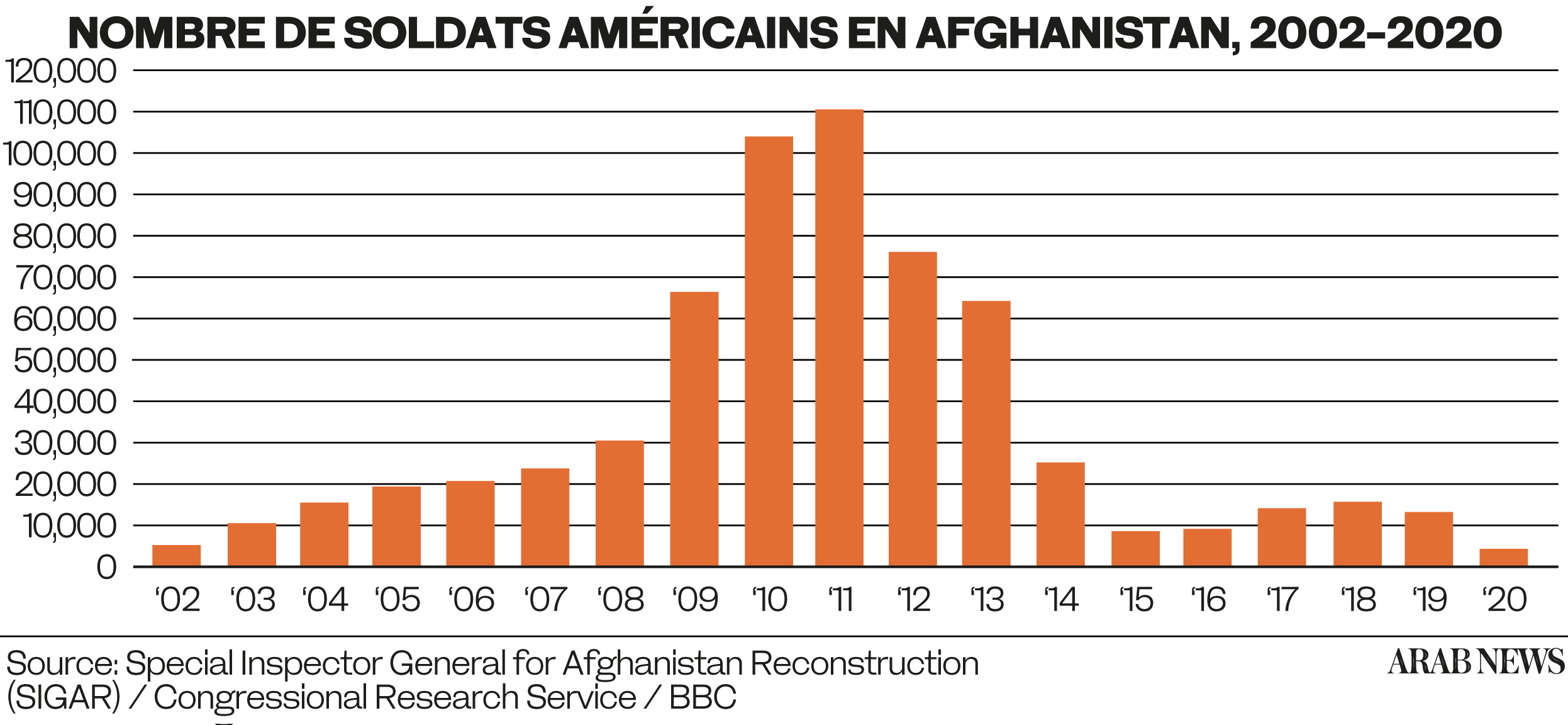

Ils soutiennent également qu'ils ont perdu le pouvoir en Afghanistan en résistant à l'invasion américaine après les attentats du 11-Septembre, lorsque l'administration Bush a lancé un assaut pour venger les milliers de morts en octobre 2001. Elle voulait détruire Al-Qaïda, et chasser les talibans du pouvoir, pour avoir accueilli Oussama ben Laden sur leur sol.

L'écart entre les positions adoptées en privé et en public montre que le groupe islamiste, fondé par le mollah Mohammed Omar, ne veut pas assumer la responsabilité des attaques sur les Twin Towers. Les démentis des talibans indiquent qu’ils se considèrent surtout en réalité comme une victime de l’invasion de l'Afghanistan par les Américains.

Vingt ans plus tard, on ignore toujours véritablement si les talibans sont associés à Al-Qaïda. Cependant, les États-Unis ainsi que l'ONU continuent d'affirmer que les talibans n'ont pas rompu leurs liens avec ce groupe. Ils ont fourni les noms des membres et des affiliés à Al-Qaïda, qui sont morts dans différentes provinces d'Afghanistan, alors qu'ils combattaient aux côtés des talibans.

Les talibans ont dénoncé ces allégations comme étant de la propagande, et ils ont présenté des démentis catégoriques. Cette réaction n'est pas surprenante, sachant qu'aux termes de l'accord de paix de Doha du 29 février 2020 entre les talibans et les États-Unis, le groupe doit se dissocier d'Al-Qaïda.

Dès le départ, les talibans ont entretenu une relation trouble et controversée avec Al-Qaïda. Il n’était pas évident de savoir qui contrôlait les autres. En Occident, on considérait généralement qu'Al-Qaïda finançait et gérait les talibans. Les dirigeants du groupe afghan ont toujours contesté cette affirmation, assurant qu’étant au pouvoir en Afghanistan, ce sont eux qui dictaient les règles.

La relation entre les deux groupes a toujours été assez étrange: d’un côté, les talibans étaient des Afghans, connus pour leurs talents de combattants, et avec la réputation de résister avec succès aux envahisseurs, dont trois superpuissances (la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis). Les membres d'Al-Qaïda, quant à eux, étaient pour la plupart des Arabes venant de différents pays, inspirés par diverses causes, et attirés en Afghanistan par l'appel de la guerre.

Curieusement, la première rencontre entre Ben Laden et la direction des talibans s'est déroulée dans un climat de suspicion. Elle s'est tenue à Jalalabad quelques jours seulement avant la chute de Kaboul aux mains des talibans, le 26 septembre 1996. Une délégation des talibans, conduite par l'un de leurs commandants, le mollah Mohammed Sadiq – qui avait perdu son fils dans les combats contre les moudjahidine de la province de Logar quelques jours plus tôt – a été envoyée chez Ben Laden, à la périphérie de Jalalabad, pour le rencontrer, et comprendre ses objectifs.

Ils ne savaient pas si Ben Laden resterait à Jalalabad, quitterait l'Afghanistan, ou accompagnerait les moudjahidine afghans qui tentaient de s'échapper, après avoir été vaincus par les talibans. Ces derniers venaient alors tout juste de s'emparer de la ville et se dirigeaient vers Kaboul.

J'ai été témoin de la conversation entre le mollah Sadiq, le mollah Mohammed Rabbani, chef adjoint des talibans à l'époque, et le mollah Borjan, le plus haut commandant militaire des talibans, organisée afin de définir une position unifiée avant les négociations avec Ben Laden.

Tous ont exprimé leurs réserves sur ses intentions, et ont décidé d’adopter une position ferme avant de décider de laisser le chef d'Al-Qaïda rester dans les zones contrôlées par les talibans. Finalement, le problème a été résolu lorsqu'il a donné l'assurance qu'il resterait fidèle aux talibans et accepterait le mollah Omar comme «Commandeur des croyants» (amir al mou’minin). Peu de temps après, il prêtait allégeance au mollah Omar, information qui fut ensuite transmise au chef taliban lors d'une interview que j'avais réalisée.

Le chef suprême des talibans était appelé «Commandeur des croyants», parce qu'il avait le dernier mot sur toutes les questions concernant le groupe. Il n'avait de comptes à rendre à personne, et chaque membre était responsable devant lui. On devait obéir à ses ordres, et tout écart était considéré comme un péché.

S'il existe un point commun qui a permis aux talibans et Al-Qaïda de garder une présence forte dans le pays, c'est leur capacité à survivre de manière unie comme groupes militants. Sinon, les deux auraient pu se séparer plusieurs fois.

Avec le recul, la décision des talibans de se doter d’un chef suprême, lorsqu'ils sont apparus comme un mouvement à l'automne 1994 à Kandahar, s'est avérée cruciale pour maintenir l’unité des troupes. Al-Qaïda disposait aussi d’un fondateur plein de ressources: Oussama ben Laden.

Pendant vingt-sept longues années, les talibans sont restés largement unis, bien que leurs membres soient issus de groupes de moudjahidine afghans rivaux. Ses dirigeants ont résisté aux tentations politiques et aux motivations financières qui auraient pu les pousser à faire défection, ou à mener des guerres séparées contre les factions des moudjahidine et les forces de l'Otan dirigées par les États-Unis.

Bien que l’on ait constaté quelques divisions mineures dans le groupe, notamment à la suite de l’émergence d’une branche dirigée par le mollah Mohammed Rasoul, aucune n'a été suffisamment importante pour l'affaiblir et provoquer son effondrement.

Jusqu'à présent, les talibans ont eu trois chefs suprêmes, dont le mollah Omar, un religieux de village de Kandahar, partiellement instruit, qui en fut le fondateur, et en est resté le chef suprême jusqu'à sa mort, en 2016. Son leadership était incontesté tant qu'il était en vie, et même sa mort a été gardée secrète pendant près de deux ans, car d'autres personnalités talibanes craignaient que le groupe ne se sépare, découvrant l’absence de leur leader.

Les deux autres chefs suprêmes ont été le mollah Akhtar Mohammed Mansour, un commandant militaire controversé, qui a été tué lors d'une frappe de drones américains dans la province pakistanaise du Baloutchistan, et le cheikh Haibatullah Akhundzada, un érudit religieux respecté qui a mené les talibans à leur plus grande victoire militaire à ce jour: la prise de tout le pays.

Le mollah Omar, comme nous le savons, a refusé de livrer Ben Laden aux États-Unis après les attentats du 11-Septembre. D'énormes pressions ont été exercées sur lui, en particulier la menace d'une invasion américaine de l'Afghanistan, mais aucun argument n'a pu le faire changer d'avis.

Le gouvernement pakistanais, qui était proche des talibans, a également fait pression sur le groupe par l'intermédiaire d'érudits religieux pakistanais et de l'Inter-Services Intelligence (ISI) de l'armée pour remettre Ben Laden aux États-Unis ou à l'Arabie saoudite. Une fois encore, les efforts n'ont pas abouti.

La dernière étape de cette chaîne d’événements a été l'invasion américaine, l'effondrement du régime taliban, et la mort d’un grand nombre de ses combattants. Le mollah Omar a clairement indiqué que les enseignements islamiques ne lui permettaient pas de trahir et de livrer un autre musulman, même s’il y avait 10 millions de dollars de récompense pour sa tête.

Twitter : @rahimyusufzai1

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com