WASHINGTON : Déjà vives, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine connaissent une nouvelle poussée autour de la question de Taïwan, qui ressurgit avec acuité.

Quelles sont les positions traditionnelles?

Après avoir perdu la guerre civile face aux communistes, les forces nationalistes chinoises se sont installées à Taïwan en 1949, créant leur gouvernement aujourd'hui régi par un système démocratique.

Les Etats-Unis, d'abord fidèles à cette République de Chine retranchée sur l'île, ont finalement instauré des relations diplomatiques en 1979 avec le pouvoir communiste de Mao contrôlant l'énorme territoire continental -- au détriment de Taïwan.

Mais parallèlement, le Congrès américain a imposé à Washington de fournir à Taipei des armes pour son autodéfense.

C'est ce que l'on appelle "l'ambiguïté stratégique" des Américains.

Elle consiste à aller aussi loin que possible dans leurs liens avec Taïwan, sans pour autant traiter ce territoire comme un Etat souverain. Une doctrine qui a permis de préserver le statu quo, même si elle agace la Chine, déterminée à opérer une "réunification" avec ce qu'elle considère comme une de ses provinces.

Que se passe-t-il?

Dans un contexte de confrontation sino-américaine sans précédent autour des ambitions grandissantes de Pékin sur la scène internationale, le dernier accès de fièvre semble aller au-delà des précédentes poussées.

Ce qui a attiré l'attention très récemment: un nombre record d'incursions d'avions de guerre chinois dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan, un périmètre qui commence à 200 km des côtes taïwanaises.

Les Etats-Unis ont dénoncé des "provocations". Surtout, leur président Joe Biden a affirmé que les Américains avaient "un engagement" à défendre militairement Taipei en cas d'attaque chinoise, semblant rompre avec "l'ambiguïté stratégique" -- même si son équipe a ensuite nié tout changement de politique.

En fait, "l'activité militaire de la Chine autour de Taïwan s'est renforcée au cours des deux dernières années", relève Bonnie Glaser, du cercle de réflexion German Marshall Fund of the United States, évoquant aussi des manœuvres simulant des débarquements ou des bombardements de ports taïwanais.

Pourquoi maintenant?

Pour cette analyste, un changement de taille a modifié les équilibres: "Cette dernière année, il a été constaté que l'armée chinoise est désormais en mesure, ou est sur le point de l'être, d'envahir Taïwan et d'en prendre le contrôle".

Un haut responsable du Pentagone avait affirmé en mars que la Chine pourrait envahir l'île d'ici 2027.

Cette nouvelle donne a poussé les Etats-Unis et leurs alliés à s'activer pour dissuader Pékin de passer à l'acte.

Un responsable américain a ainsi reconnu début octobre la présence de soldats de l'US Army sur l'île pour former l'armée taïwanaise -- confirmée pour la première fois cette semaine par la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen.

Sur le plan diplomatique, l'administration Biden tente de renforcer le statut de Taipei au sein des institutions de l'ONU.

Le précédent hongkongais a aussi joué un rôle déterminant.

En imposant sa domination sur l'ex-colonie britannique qui bénéficiait jusque-là d'une large autonomie, la Chine a semblé pour certains démontrer sa détermination à contrôler ce qu'elle considère comme son pré-carré. Dans ce scénario, Taïwan risquerait d'être le prochain domino.

D'autant que "la démolition dramatique par Pékin du modèle de Hong Kong" a "durci les dispositions de beaucoup de monde à Taïwan" contre le pouvoir chinois, dit Carl Minzner, de l'institut de recherche Council on Foreign Relations.

Sur les deux rives du détroit, les positions se sont donc radicalisées, comme aux Etats-Unis, qui ont vivement haussé le ton à l'égard de la Chine depuis la présidence de Donald Trump (2017-2021).

Que peut-il se passer?

Pour Carl Minzner, "avec Pékin qui augmente le nombre et l'intensité de ses activités militaires -- aériennes, navales, sous-marines -- dans les eaux autour de Taïwan, et avec d'autres puissances qui répondent par des activités similaires, il y a un risque accru d'affrontement accidentel qui pourrait échapper à tout contrôle et déclencher un conflit plus vaste".

Le sort de Taïwan est de fait considéré comme le seul susceptible de faire glisser la confrontation actuelle au parfum de Guerre froide entre les deux superpuissances nucléaires vers une vraie guerre.

Certains experts redoutent que le président chinois Xi Jinping veuille pousser son avantage.

"La Chine prend garde depuis des années d'éviter une confrontation militaire avec les Etats-Unis", souligne toutefois Bonnie Glaser, estimant qu'en cas de conflit, elle "mettrait en danger tous ses autres objectifs".

Pour elle, le risque de guerre, s'il existe, reste donc "faible". Mais la Chine, prévient-elle, va continuer à "instiller la peur parmi les Taïwanais" dans l'espoir qu'ils finissent par se résigner à une "réunification".

Plus de 50 ans d'antagonisme

Les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation de facto en 1949.

La séparation

Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame l'avènement de la République populaire de Chine à Pékin.

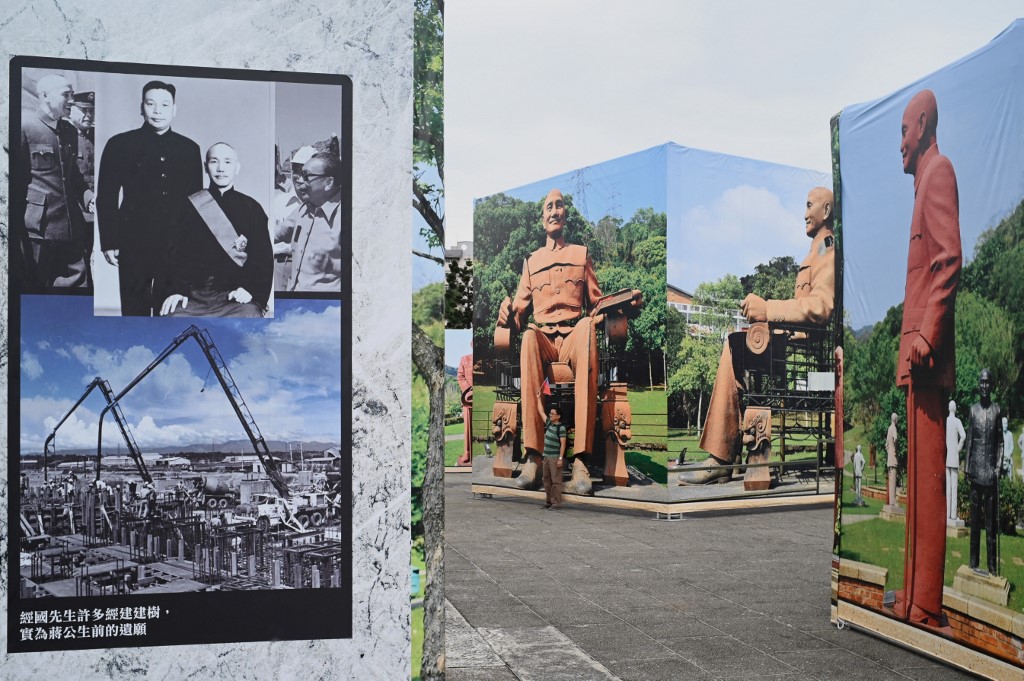

Réfugiés sur l'île de Taïwan (ex-Formose), les nationalistes du Kuomintang emmenés par Tchang Kaï-chek (1887-1975) forment un gouvernement le 7 décembre et interdisent tout lien entre l'île (officiellement la "République de Chine") et la Chine communiste.

En décembre, première d'une série de tentatives de l'Armée populaire chinoise (APC) de s'emparer des îlots de Quemoy et Matsu.

Taïwan devient en 1950 un allié de Washington en guerre contre la Chine en Corée.

Le siège à l'ONU attribué à Pékin

Le 5 octobre 1971, le siège de la Chine à l'ONU, occupé par Taïwan, est attribué à Pékin.

En 1979, Washington rompt ses relations diplomatiques avec Taipei pour reconnaître Pékin, mais le Congrès américain impose de fournir des armes à Taïwan pour son autodéfense.

Depuis, comme presque toute la communauté internationale, les Etats-Unis s'en tiennent à la politique d'une seule Chine, avec Pékin comme gouvernement légitime. Washington reste cependant l'allié le plus puissant de l'île et son premier fournisseur de matériel militaire.

Loi antisécession

Le 2 novembre 1987, les Taïwanais sont autorisés à se rendre en Chine continentale pour des réunions de famille, ouvrant la voie aux échanges commerciaux. En 1991, Taipei abroge les dispositions instaurant l'état de guerre avec la Chine.

Mais en 1995, Pékin suspend des négociations vers une normalisation pour protester contre un voyage du président Lee Teng-hui aux Etats-Unis. En 1996, la Chine tire des missiles près des côtes taïwanaises peu avant la première élection présidentielle au suffrage universel le 23 mars à Taïwan.

Le 14 mars 2005, Pékin adopte une loi antisécession prévoyant des moyens "non pacifiques" si Taïwan déclare l'indépendance.

Dialogue inédit

En 2008, Pékin et Taipei reprennent leur dialogue suspendu en 1995. En 2010, ils signent un accord-cadre de coopération économique, puis nouent, quatre ans plus tard, un dialogue entre gouvernements.

Le 7 novembre 2015, les présidents chinois et taïwanais se rencontrent à Singapour, une première depuis 1949.

Tensions

En 2016, Tsai Ing-wen, issue d'un parti favorable à l'indépendance, devient présidente. Pékin suspend toute communication avec Taïwan, le nouveau gouvernement n'ayant pas reconnu le concept d'"une seule Chine".

En 2017, Donald Trump autorise une importante vente d'armes à Taïwan. L'année suivante, les Etats-Unis adoptent une loi renforçant leurs liens avec Taïwan.

Pressions

En 2019, Xi Jinping affirme qu'il ne renoncera pas à la force pour récupérer Taïwan, puis avertit Washington de "ne pas jouer avec le feu" après une nouvelle vente d'armes à Taïwan. Plusieurs contrats d'armes suivront.

En janvier 2020, Tsai Ing-wen, réelue, affirme que Taïwan est "un pays en tant que tel".

Début octobre, Xi Jinping demande à l'armée de "se préparer à la guerre".

Incursions records

Le 12 avril 2021, 25 avions militaires chinois, un record ensuite dépassé, pénètrent dans la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan, à quelque 200 km des côtes. Au total, de janvier à début octobre, plus de 600 avions chinois ont été détectés dans cette zone.

Le 7 octobre, Washington, "très inquiet" de la "provocation" de Pékin, reconnaît entraîner l'armée taïwanaise depuis des mois.

Alors que Xi Jinping a promis une "réunification" inéluctable avec Taïwan par des moyens "pacifiques", le président américain Joe Biden affirme, le 22, que les Etats-Unis sont prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise.

Le 27, la Chine rejette une proposition américaine d'accorder à Taïwan une "participation significative" à l'ONU.

Le lendemain, la présidente de Taïwan reconnaît publiquement, une première depuis 1979, la présence de troupes américaines sur son sol. La Chine "s'oppose fermement" à ces contacts militaires.