PARIS: Irina, 69 ans, dévore le bol de céréales au chocolat posé sur ses genoux. Son premier repas depuis qu'elle a quitté son Ukraine natale pour se retrouver à Paris: « J'ai fui sans regarder où j'allais. Je voulais juste qu'on ne me tue pas ».

Cheveux gris, yeux bleus hagards, manteau sombre qui lui tombe jusqu'aux pieds, celle qui habitait il y a une semaine encore dans un village près de Dnipro (centre) ne s'explique toujours pas comment elle se retrouve ce lundi matin dans un centre d'accueil pour les réfugiés ukrainiens à Paris.

Quelques jours après le début de l'invasion russe, elle a quitté, avec son fils, sa région vers la Pologne, d'où un bus a fini par la déposer devant ce centre baptisé « Accueil Ukraine ».

En France, elle n'a « ni famille, ni amis ». Son avenir, elle le voit pourtant là: « Rentrer? Et qu'est-ce que je vais retrouver là-bas? »

Dans le centre géré par l'association France terre d'asile (FTDA), 200 personnes viennent chaque jour depuis jeudi trouver de l'aide et une place d'hébergement d'urgence.

« Les hôtels sont mobilisés au fur et à mesure des arrivées. Tous les jours, les capacités d'accueil augmentent au regard des besoins », souligne la directrice générale de FDTA, Delphine Rouilleault.

Svetlana Sniegur et ses parents âgés, ont eux aussi quitté Dnipro il y a cinq jours, huit ans après avoir déjà fui Donetsk, un des territoires séparatistes prorusses.

En Pologne, la fille de Svetlana, architecte depuis quatre ans à Paris, les attendait en voiture.

Svetlana Sniegur remercie « le peuple français » qui les accueille « avec bienveillance ». Elle compte même apprendre le français.

Mais la famille espère retrouver l'Ukraine au plus vite: « J'espère la victoire. Je veux rentrer chez moi, c'est ma terre. Je ne veux pas rester ici ».

« Protection temporaire »

Dans l'immédiat, explique-t-elle les yeux humides, les Ukrainiens auront aussi besoin d'une aide « psychologique », après « les horreurs » commises par les « agresseurs terroristes » russes.

Sur les 1,5 million d'Ukrainiens qui ont déjà fui la guerre, seuls quelque 4 000 sont arrivés en France, selon le ministère de l'Intérieur.

Après un accord historique des 27, ils bénéficient dans l'Union européenne d'une « protection temporaire », ce qui les exonère d'une demande d'asile.

C'est pour « ouvrir droit à cette protection » que des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et de la préfecture de police vont s'installer dès mardi dans le centre d'accueil, explique le patron de l'Ofii, Didier Leschi.

« Cette protection pour six mois, renouvelables jusqu'à trois ans, offre plus de choses que le statut de demandeur d'asile », souligne-t-il, en particulier l'accès immédiat aux soins et au marché du travail.

Les réfugiés pourront également toucher l'allocation pour demandeur d'asile (Ada), qui s'élève entre 6 et 14 euros par jour.

« L'idée est qu'une personne qui se présente le matin ressorte le soir avec une proposition d'hébergement, une carte Ada et une autorisation provisoire de séjour », précise Delphine Rouilleault.

Une disposition qui s'applique également aux non-Ukrainiens qui résidaient de longue date dans le pays, au début du conflit.

Un soulagement pour Moussa Kanté, un Malien qui a quitté Kharkiv le 28 février avec sa femme ukrainienne Yana et leur fille de 4 ans.

« On est partis quand les bombardements sont devenus trop intenses. Vivre là-bas n'était plus possible », raconte ce père de 33 ans. « Dix ans d'une vie construite qu'on a abandonnée en une journée ».

Il a une sœur en France et parle français. « On est soulagés d'être là, mais inquiets pour ceux qui n'ont pas pu partir et dont on est sans nouvelles », dit-il, tandis que sa femme reste prostrée.

Pour eux aussi, un retour en Ukraine reste la priorité. « Si l'Ukraine reste l'Ukraine », nuance-t-il. « Sous les Russes, ce n'est même pas la peine. »

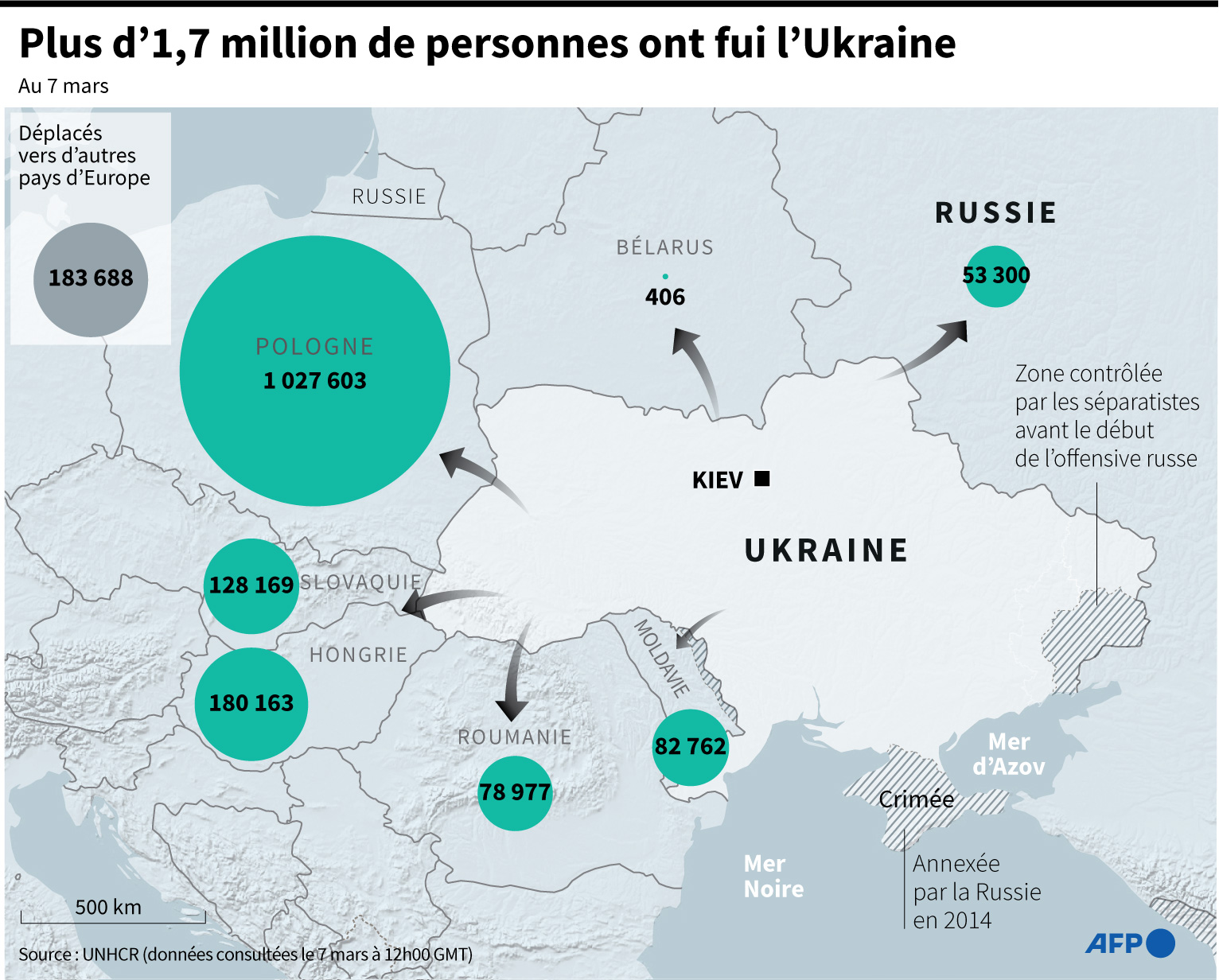

Plus de 1,7 million de réfugiés ukrainiens

Plus de 1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe lancée le 24 février, selon les derniers décomptes de l'ONU lundi.

1 735 068

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 1.735.068 réfugiés sur son site internet dédié à 11H00 GMT. Ce sont 200 000 de plus que lors du précédent pointage dimanche.

Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie, notamment en cas d'ouverture de corridors humanitaires qui doivent permettre en théorie aux civils encerclés dans des grandes villes de sortir.

« Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours - la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », avait indiqué dimanche dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

Selon l'ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.

Pologne

La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés depuis le début de l'invasion russe.

Au total, ils étaient 1 027 603, selon le décompte du HCR, soit 59,2% du total recensé.

La veille, dimanche, on a enregistré un nouveau record des arrivées avec avec 142 300 voyageurs.

La deuxième vague d'arrivées continue à monter, signalent les garde-frontières. Entre minuit et 7H00 du matin (23H00 et 6H00 GMT), ils ont vu entrer en Pologne 42 000 personnes.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

Hongrie

La Hongrie accueillait 180 163 personnes ou 10,4% du total, selon le HCR.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

Slovaquie

La Slovaquie dénombrait 128 169 personnes ayant fui l'Ukraine, soit 7,4% du total et 14 000 de plus que lors du dernier point, selon le HCR.

Moldavie

Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants et l'un des plus pauvres d'Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu'en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille.

Selon le décompte du HCR, 82 762 réfugiés ukrainiens étaient répertoriés dans le pays, soit 4,8% du total.

Pour leur part, les autorités moldaves avaient compté 239 196 Ukrainiens entrés, dont 163 376 repartis.

Roumanie

En Roumanie, le HCR dénombre 78 977 réfugiés soit environ 4,6% du total.

Selon les autorités roumaines, 33 969 ukrainiens sont entrés au cours des 24 dernières heures (+ 7,4 %).

Au total depuis le 24 février, 261 445 sont entrés en Roumanie, dont 182 312 sont repartis, selon la même source.

Ailleurs

Le HCR a aussi précisé que 183 688 personnes (10,6% du total) avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens.

Russie

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie n'a pas été rafraîchi depuis le 3 mars, lorsqu'il s'établissait à 53 300 - soit 3,1% du nombre total.

Le HCR note aussi que, entre le 18 et le 23 février, 96 000 personnes sont passées des territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et de Luhansk en Russie.