LONDRES: L'une des images marquantes qui ont émergé au lendemain de l'attaque contre Israël le 7 octobre est une image tirée d'une vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrant une Israélienne âgée emmenée en captivité sur une voiturette de golf.

Ce n'est pas un hasard si cette image a été diffusée, ni si elle a été si largement utilisée par les médias du monde entier. L'enlèvement est un acte cruel, conçu précisément pour susciter des réactions émotionnelles qui ne peuvent que servir les intérêts des preneurs d'otages.

Yaffa Adar, une grand-mère israélienne de 85 ans, a été enlevée de son domicile dans le Kibboutz Kfar, près de la frontière avec Gaza.

Sur la photo, elle est assise, enveloppée dans une couverture, entourée d'hommes armés mais regardant devant elle avec un calme incongru.

Comme l'a déclaré sa petite-fille Adva Adar à l'agence de presse Reuters le jour des attentats, «c'est une femme forte [...] elle est assise, essayant de leur montrer qu'elle n'a pas peur et qu'elle n'est pas blessée».

Elle s'est ensuite fait l'écho de l'appel plaintif de toutes les familles qui ont souffert de voir un être cher arraché à leur univers quotidien et pris en otage comme un pion dans un jeu politique qui échappe à leur contrôle.

«J'ai un message, j'ai l'espoir qu'ils comprendront que ces personnes n'ont rien fait de mal», a déclaré Adar, luttant contre ses larmes.

«Je n'arrive même pas à comprendre comment les gens peuvent penser qu'il est logique d'enlever une dame de 85 ans, d'enlever des bébés, d'enlever des enfants», a-t-elle demandé.

Mais bien sûr, comme ceux qui détiennent Yaffa Adar et environ 230 autres otages ne le savent que trop bien, dans la logique froide de ceux qui cherchent à obtenir des avantages politiques en plaçant les gouvernements sous une pression émotionnelle extrême, l'enlèvement d'enfants vulnérables et de vieilles dames est le plus parfait et le plus terrible des raisonnements.

La politique et les tactiques de la prise d'otages font l'objet du dernier rapport publié par l'unité de recherche et d'études d'Arab News. L'auteur est James Denselow, un écrivain spécialisé dans la politique et les questions de sécurité au Moyen-Orient, qui a travaillé pour le groupe de réflexion sur la politique étrangère Chatham House, basé au Royaume-Uni, et pour des ONG internationales.

Dans «The Hostage Dilemma»,(«Le dilemme des otages»), Denselow passe en revue la «diplomatie des otages», une activité longue et très pratiquée qui fait partie de l'arsenal des groupes terroristes et des gouvernements malhonnêtes depuis des dizaines d'années, a-t-il écrit.

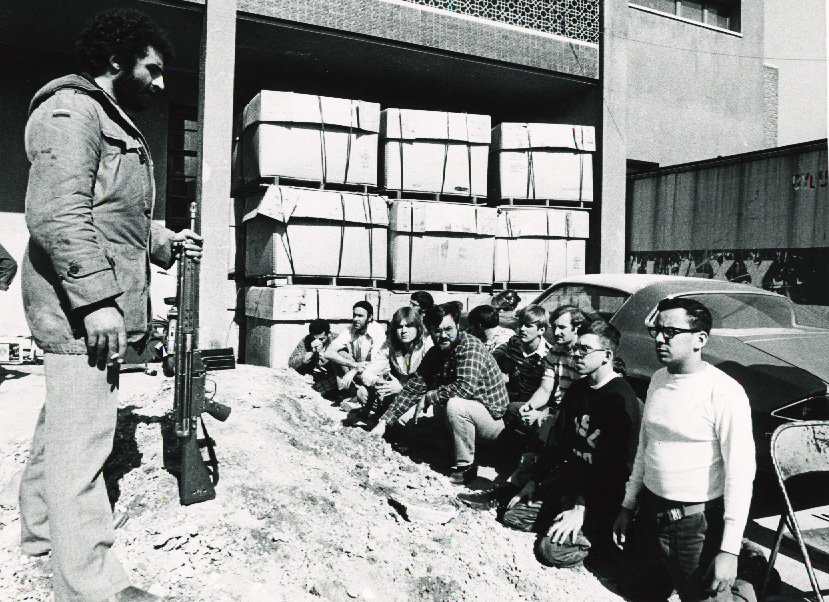

Qu'il s'agisse de la récente et controversée libération, en septembre, de cinq prisonniers chacun par l'Iran et les États-Unis, à la suite d'un accord du gouvernement américain sur le déblocage de 6 milliards de dollars (1 dollar américain = 0,94 euro) d'actifs iraniens, ou de la prise en otage pendant quatre cent quarante-quatre jours de 52 Américains saisis à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979, «la réponse la plus difficile à la diplomatie des otages est sans doute l'incohérence des politiques des États à son égard», a ajouté Denselow.

La vérité de cette observation se manifeste aujourd'hui dans la crise de Gaza, où les émotions brutes déclenchées par le sort de tant d'otages empêchent une réponse internationale unifiée et brouillent même les cartes pour les stratèges militaires israéliens.

La terrible réalité est que, même s'il libère quelques otages ici et là, le Hamas est considéré par ses détracteurs comme indifférent au sort des personnes qu'il a capturées, si ce n'est qu'il maintient au moins certaines d'entre elles en vie suffisamment longtemps pour que la perspective de leur libération – ou de leur mort – serve son objectif.

Désespérément préoccupées par le sort de leurs proches et torturées quotidiennement par la pensée de ce qu'ils doivent endurer, de nombreuses familles d'otages sont en fait devenues les alliées involontaires de leurs ravisseurs.

Depuis que les otages ont été enlevés, la pression exercée sur le gouvernement israélien, au niveau national et international, pour qu'il entame des négociations avec leurs ravisseurs n'a cessé de croître.

L'horreur à laquelle les familles sont confrontées a été soulignée lundi par l'annonce de la mort de Shani Louk, une germano-israélienne de 22 ans qui vivait à Tel-Aviv et dont on pensait qu'elle avait été enlevée sur les lieux du massacre lors du festival de musique au début des attaques, le 7 octobre.

Les détails macabres de la confirmation de la mort de Louk ne feront qu'accentuer la pression, non seulement sur Israël, mais aussi sur tous les gouvernements qui doivent maintenant faire face aux appels de familles affolées.

Les médecins légistes israéliens ont identifié Louk grâce à l'ADN extrait d'un fragment d'os du crâne, qui est jusqu'à présent la seule partie de son corps qui a été retrouvée.

Le Hamas détiendrait plusieurs autres Allemands, parmi les ressortissants de quelque 24 autres pays qui ont été enlevés le 7 octobre et qui, ensemble, représentent la moitié des otages actuellement détenus.

Outre la pression croissante exercée par ses propres familles, de plus en plus en colère, qui craignent que leurs proches soient assassinés par le Hamas ou victimes des bombes et des balles israéliennes à Gaza, le gouvernement doit à présent faire face à un large éventail d'exigences et de pressions diplomatiques de la part d'autres pays dans le monde.

Que ce soit de façon accidentelle ou délibérée, il y a en fait plus d'otages d'autres pays que de citoyens d'Israël, dont 54 Thaïlandais, 15 Argentins, 12 Allemands, 12 Américains, 6 Français et 6 Russes, et cela sert bien le Hamas.

Bien que mercredi, certains détenteurs de passeports étrangers aient été autorisés à quitter Gaza par le poste frontière de Rafah en direction de l'Égypte, l'inquiétude internationale reste vive pour les citoyens de nombreux pays qui se sont retrouvés piégés par le conflit dans des conditions de plus en plus désespérées.

Ce lundi, un ministre britannique a déclaré que les 200 Britanniques piégés à Gaza étaient, en fait, également des otages, piégés par le refus du Hamas de les laisser partir, malgré les appels directs des États-Unis et d'autres pays.

Leur situation critique a été mise en lumière lorsque le Premier ministre écossais, Humza Yousaf, a révélé que ses propres parents, qui s'étaient rendus à Gaza, n'avaient plus d'eau potable.

Un flux apparemment ininterrompu d'histoires similaires fait monter la pression sur le gouvernement israélien de la part de pays qui défendent le droit d'Israël à se défendre, mais pas au prix de la vie innocente de leurs propres citoyens qui, sans qu'il y ait faute de leur part, se trouvent être des pions dans le plan de jeu du Hamas.

«La prise en otage massive d'Israéliens, dont beaucoup étaient des enfants ou des personnes âgées, ainsi qu'un grand nombre de personnes ayant la double nationalité, est un élément crucial de l'équation mortelle de la crise qui se joue actuellement entre Israël et le Hamas», a expliqué Denselow à Arab News.

«La prise d'otages était apparemment un objectif clé – et non un acte opportuniste – de l'attaque elle-même», a-t-il estimé.

Et, comme le Hamas l'aura certainement voulu, «certaines des familles des otages capturés se sont déjà révélées être parmi les plus puissants défenseurs de la diplomatie et de la désescalade militaire pour que leurs proches soient ramenés sains et saufs».

Des fissures qui apparaissent dans la société israélienne, font augmenter le niveau de risque politique auquel est confronté le Premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Organisé via WhatsApp et le hashtag «Ramenez-les à la maison maintenant», le Forum des familles d'otages et de disparus s'est rassemblé samedi devant le siège du ministère israélien de la Défense à Tel-Aviv, muni de photographies des disparus et exigeant de savoir ce que le gouvernement envisage de faire pour sauver les vies de leurs proches.

La semaine précédente, le Hamas avait annoncé que 50 otages étaient déjà morts sous les bombardements israéliens à Gaza. Les incursions des forces israéliennes dans la nuit de vendredi à samedi n'ont fait qu'accroître l'inquiétude des proches, alimentant la crainte que les bombardements israéliens de 150 cibles souterraines, qui ont fait l'objet d'une grande publicité, aient été menés sans se soucier des otages éventuellement détenus dans les tunnels du Hamas.

«Pourquoi cette offensive? Il n'y a pas d'urgence. Le Hamas ne peut se rendre nulle part», a déclaré aux médias l'un des participants à la manifestation, qui tenait une photo de son neveu de 19 ans disparu et une affiche sur laquelle on pouvait lire: «Ne nous abandonnez pas deux fois.»

Les manifestants estimaient que le gouvernement avait déjà laissé tomber les otages une fois pour avoir permis que l'attaque sans précédent du 7 octobre ait lieu pratiquement sans être contestée. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le gouvernement n'a moralement qu'une seule option: libérer tous les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en échange des otages.

Le cri «Tous les prisonniers pour tous les otages», qui résonne de manière inquiétante dans les couloirs du pouvoir israélien, sera sans aucun doute une musique douce aux oreilles des dirigeants du Hamas.

Pour l'instant, le Hamas semble contrôler totalement l'impasse de plus en plus tendue entre le gouvernement israélien, son propre peuple et les gouvernements sous pression de nombre de ses alliés mondiaux, et seuls de petits ajustements au modèle sont nécessaires au Hamas pour maintenir la pression sur Netanyahou et son Conseil des ministres.

Le 18 octobre, un porte-parole du Hamas a annoncé que le groupe était prêt à libérer les femmes et les enfants.

Deux jours plus tard, deux otages américains, Judith Raanan et sa fille Natalie, ont été soudainement libérés, le président américain, Joe Biden, remerciant publiquement «le gouvernement du Qatar et le gouvernement d'Israël pour leur collaboration dans ce travail».

Trois jours plus tard, deux autres otages israéliens âgés ont été libérés. L'une d'entre elles, Yocheved Lifshitz, grand-mère de 85 ans, était une militante pacifiste qui, selon son petit-fils, avait travaillé pendant des années pour aider les Palestiniens de Gaza à recevoir des soins médicaux.

Sur les images de la libération des femmes, filmées et diffusées par le Hamas, qui a le sens des médias, on voit Lifshitz serrer la main de l'un de ses ravisseurs armés et lui souhaiter «Shalom» («Paix»).

Ce lundi, le Hamas a diffusé une vidéo mettant en scène trois Israéliennes kidnappées, dont l'une accuse Netanyahou de ne pas avoir protégé Israël le 7 octobre, puis condamne les incursions militaires israéliennes dans la bande de Gaza.

«Nous sommes des citoyens innocents», a-t-elle affirmé à son Premier ministre. «Vous voulez tous nous tuer. Vous voulez tous nous tuer en utilisant les FDI (Forces de défense israéliennes).»

Chaque épisode de ce type renforce l'espoir de ceux qui restent en captivité, semble montrer le Hamas sous un jour humanitaire et fait apparaître comme imprudente toute incursion militaire à grande échelle des forces israéliennes dans la bande de Gaza.

Que veut le Hamas? La semaine dernière, un haut responsable a été cité sur NBC News, déclarant que le Hamas serait prêt à libérer tous les otages civils «en une heure» si Israël cessait toutes ses attaques contre la bande de Gaza et libérait tous les Palestiniens détenus par Israël.

Cela est exactement ce que de nombreux citoyens israéliens réclament aujourd'hui.

Mais Denselow estime que la situation à Gaza – et le sort des otages qui y sont détenus – reste sur le fil du rasoir.

«Des rapports indiquent que la libération d'une poignée d'otages pourrait avoir joué un rôle dans le retardement d'une offensive terrestre», a-t-il éclairci.

«Pourtant, l'histoire montre que si, dans les conflits plus stables, la négociation et le retour des otages peuvent avoir lieu, dans les conflits plus rapides et plus intenses, les otages sont souvent tragiquement incapables d'échapper au maelström de la violence», a- t-il alerté.

«Si, par miracle diplomatique, les otages sont libérés sains et saufs, il reste à savoir ce qui se passera ensuite et si la violence pourrait effectivement s'intensifier», a soutenu Denselow.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com