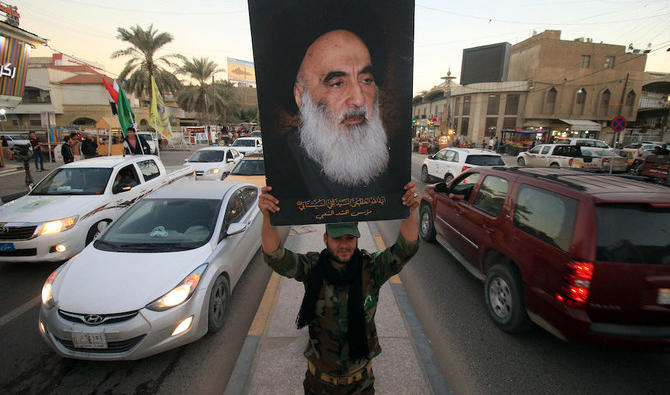

DUBAÏ: Mis à part le Pape François et le Dalaï Lama, rares sont les chefs religieux qui, comme le Grand Ayatollah Ali Al-Sistani âgé de 91 ans et considéré comme la référence suprême des chiites du monde, sont respectés aussi bien par les musulmans que par les non-musulmans.

Al-Sistani était un disciple de l'ayatollah Abu al-Qasim al-Khoei, qui a été pendant des décennies le leader religieux le plus connu en Irak, dans la ville sanctuaire de Najaf, où il était connu comme le «professeur de jurisprudence».

Des centaines d’étudiants assistaient à ses conférences et beaucoup d’entre eux sont devenus des juristes chiites éminents en Irak, en Iran, au Liban, au Pakistan et dans le Golfe.

Après la mort d’Al-Khoei en 1992, des érudits religieux à Najaf se sont imposés comme des muftis. Sayyid Abd Al-Ala Al-Sabziwari, Sheikh Ali Al-Gharawi et Sayyid Ali Al-Sistani étaient parmi les plus influents.

Il y avait également un groupe de juristes dans le séminaire de Qom, en Iran, qui comprenait Sayyid Mohammed-Reza Golpaygani, Mohammed Ali Al-Araki, Sayyid Mohammed Al-Ruhani et Cheikh Mirza Jawad Al-Tabrizi.

Quand plusieurs de ces muftis sont décédés, Al-Sistani a été nommé «marjaa», ce qui signifie littéralement «source à suivre» ou «référence religieuse». Ce titre lui a ainsi accordé le pouvoir de prendre des décisions juridiques dans les limites du droit islamique, malgré la présence de personnalités populaires en Iran, comme «le guide de la révolution», l’Ayatollah Ali Khamenei, et Cheikh Nasser Makarem Shirazi, ou encore les personnalités de l’Irak, à savoir Sayyid Mohammed Saeed Al-Hakim et Cheikh Ishaq Al-Fayadh.

Al-Sistani n’a pas tardé à devenir un chef religieux populaire et digne de confiance. Mais après la chute du dictateur irakien Saddam Hussein en 2003, sa notoriété grandit encore, au-delà du séminaire de Najaf et des frontières de l’Irak.

Son influence était si grande que les délégations internationales lui rendaient régulièrement visite dans son humble maison à Najaf. Les politiciens irakiens accouraient, eux aussi, vers Al-Sistani pour obtenir son soutien. Toutefois, déçu de la propagation de la corruption et du confessionnalisme en Irak, il mit fin à ces habitudes.

Aujourd’hui, compte tenu de l’âge avancé d’Al-Sistani, la question de la succession devient de plus en plus pressante.

Au cours des derniers vingt ans, il y a eu quatre grands juristes à Najaf: Al-Sistani, Mohammed Saeed Al-Hakim, Bashir Al-Najafi et Ishaq Al-Fayadh. Al-Hakim était considéré comme le successeur probable, mais son décès le 3 septembre dernier rend la question de la succession plus floue.

Cheikh Hussein Ali Al-Mustafa, un chercheur saoudien spécialisé dans les sciences islamiques, a déclaré que la mort inévitable d’Al-Sistani serait un coup dur que la communauté saurait cependant surmonter.

«L’époque post-Sistani fera face à tous les problèmes et le séminaire de Najaf comblera le vide, même si l’absence d’Al-Sistani constituera une grande perte non seulement pour les musulmans chiites, mais aussi pour tous ceux qui croient en la modération, la tolérance et la coexistence», a-t-il révélé à Arab News.

«Il existe des constantes fondamentales dans l’école de jurisprudence de Najaf qui ne vont pas changer, qu’Al-Sistani soit vivant ou mort. Ces constantes sont les suivantes : éviter l’action politique directe, refuser d’avoir affaire à des partis politiques, privilégier l’intérêt du peuple et apaiser sa souffrance à travers les services économiques et sociaux, fournir des réponses satisfaisantes aux questions jurisprudentielles des croyants.»

Mais pourquoi l’avenir du séminaire de Najaf est-il si important ?

«Najaf a cinq caractéristiques importantes», a dit Jawad Al-Khoei, secrétaire général de l'Institut Al-Khoei à Najaf, à Arab News. C’est l’héritage académique le plus ancien des musulmans chiites qui ait survécu jusqu’à ce jour. Il existe depuis plus de mille ans et héberge le cercueil de l’Imam Ali bin Abi Talib.

«Najaf bénéficie d’une indépendance économique – ce qui lui permet d’émettre des fatwas librement – , refuse de mélanger religion et politique, rejette l’appel à l’établissement d’un gouvernement islamique et jouit d’une certaine liberté de recherche scientifique.»

«Tout cela a donné à Najaf un rôle qui dépasse ses devoirs religieux : celui de défendre les intérêts du peuple, de repousser le mal et de résoudre les difficultés de vie des citoyens ainsi que leurs problèmes culturels et sociaux, sachant que le peuple constitue la préoccupation principale du «marjaa», a-t-il ajouté.

L’autorité d’Al-Sistani a de loin dépassé le rôle traditionnel du «marjaa». Cela s’est d’ailleurs fait ressentir lorsqu’il a essayé d’améliorer les relations entre les musulmans chiites et sunnites. En 2007, il a dit qu’il était «au service de tous les Irakiens», en insistant sur le fait qu’il n’y avait «pas de véritables différences entre chiites et sunnites.»

Dans l’un des discours prononcés par son représentant, il a dit: «Les chiites doivent défendre les droits sociaux et politiques des sunnites avant même que les sunnites ne le fassent, et vice-versa.»

En Bref

*Ayatollah Al-Sistani apparaît dans toutes les éditions du livre «The Muslim 500: Les musulmans les plus influents du monde.»

*En 2005 et en 2014, Al-Sistani a été candidat au prix Nobel grâce aux efforts qu’il déploie pour établir la paix.

Le patriotisme d’Al-Sistani a fait de lui une sorte de gardien pour tous les Irakiens. Sa bonne foi a été davantage mise en valeur cette année lors de sa rencontre avec le Pape François, chef de l’Église catholique – une rencontre qui a permis aux deux chefs religieux de parler de moyens de promouvoir la paix et la coexistence.

Bien sûr, la grandeur d’Al-Sistani va peser lourd sur son successeur, qui sera probablement imprégné par ses idées et qui aura fait partie de son équipe. Et la question se pose toujours : qui prendra sa place ?

«D’habitude, un juriste ne devient pas tout de suite «marjaa» après avoir été nommé au poste. Il doit passer par plusieurs étapes et la procédure peut durer de longues années», selon Al-Khoei.

«Il devient «marjaa» si d’autres juristes de même rang décèdent ou s’il est nommé par des experts du séminaire et par les meilleurs professeurs qui mènent des recherches pertinentes et spécialisées pour évaluer son niveau d’expertise et son nombre de disciples, sans oublier le nombre de témoignages d’ijtihad fait par les juristes expérimentés qui l’ont précédé.»

«Ensuite il y a les livres du juriste, leur profondeur et leur précision scientifique, sans oublier l’élément primordial – la piété.»

Il y a actuellement plus de 40 érudits religieux qui offrent des cours de «recherches externes» au séminaire de Najaf. Ces hautes études spécialisées en sciences jurisprudentielles et religieuses sont équivalentes à un doctorat dans les universités ordinaires. Ceux qui réussissent cette étape

Les juristes les plus susceptibles de faire partie de l'ère "post-Sistani" sont divisés en trois catégories, selon une hiérarchie basée sur l'âge, l'éducation et l'expérience.

La première catégorie comprend des juristes plus âgés, de haut niveau d'éducation, qui sont fidèles à Al-Sistani. Il s'agit notamment d'Al-Fayadh et d'Al-Najafi.

Toutefois, leur âge avancé et leur style classique les rendront moins attrayants pour la nouvelle génération de chiites, qui souhaite que les «marjaa» soient plus jeunes, plus modernes et capables de comprendre l’évolution rapide de notre époque.

Al-Fayadh et Al-Najafi sont maintenant maraji taqlid – ou une «source d'émulation». Si leur statut reste inchangé, il est possible qu'un petit nombre d'«émules» d'Al-Sistani, notamment les chiites d'Afghanistan et du Pakistan, les considèrent comme leur référence après la mort d’Al-Sitani.

La deuxième catégorie comprend des juristes très instruits comme le Cheikh Baqir Al-Irwani, le Cheikh Hadi Al-Radi, le Cheikh Hassan Al-Jawahiri, Sayyid Mohammed Baqir Al-Hakim et Sayyid Mohammed Jaafar Al-Hakim.

Étant donné l'âge avancé des frères Al-Hakim, leur mode de vie ascétique, la façon dont ils évitent les questions politiques et leur refus d'adresser des fatwas, il est peu probable qu'ils soient considérés pour le poste de «marjaa» après Al-Sistani.

Al-Radi, Al-Irwani et Al-Jawahri ont un grand nombre d'étudiants et sont très respectés au sein du séminaire.

«Ces trois noms ont le plus grand avantage dans l'étape post-Sistani, en raison de leur profondeur jurisprudentielle et de leur capacité de recherche», a déclaré l'islamologue Al-Mustafa.

"Ils ont de l'expérience et de la visibilité, donc la plupart des adeptes d'Al-Sistani se référeront probablement à eux, que ce soit en Irak, dans le Golfe arabe ou en Europe."

La troisième catégorie comprend des érudits tels que Sayyid Mohammed Ridha Al-Sistani, Sayyid Mohammed Baqir Al-Sistani, Sayyid Riyadh Al-Hakim, Sayyid Ali Al-Sabziwari, et Sayyid Sadiq Al-Khorsan. Eux aussi jouissent de l'«ijtihad» et ont des étudiants répartis dans les séminaires internationaux.

Cependant, des sources proches du séminaire de Najaf ont déclaré à Arab News que les frères Al-Sistani ne prendront pas le poste de «marjaa» après la mort de leur père parce que «les traditions du séminaire interdisent l'héritage du poste de «marjaa» de père en fils.»

Par ailleurs, «malgré les connaissances avérées de Sayyid Mohammed Ridha Al-Sistani, celui-ci n'a aucun désir d'être «marjaa». Il se contente d'enseigner et de participer à la gestion des affaires de la référence religieuse qu’est son père.»

L'Ayatollah Riyadh Al-Hakim, qui est considéré comme un modernisateur, est le fils de feu Sayyid Mohammed Saeed Al-Hakim. Il habite à la fois en Iran et en Irak et «possède une très bonne expérience administrative ainsi que la capacité de comprendre les développements politiques, sociaux et culturels», a déclaré une source proche de la famille d'Al-Hakim à Arab News.

Tout porte à croire que Mohammed Baqir Al-Irwani, le Cheikh Hassan Al-Jawahiri et le Cheikh Hadi Al-Radi sont les trois candidats les plus probables pour assumer la charge d'Al-Sistani.

Mais le processus de sélection du «marjaa suprême» est si long que le successeur d'Al-Sistani ne sera probablement pas révélé de sitôt – ni même immédiatement après la fin du règne de ce dernier.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com