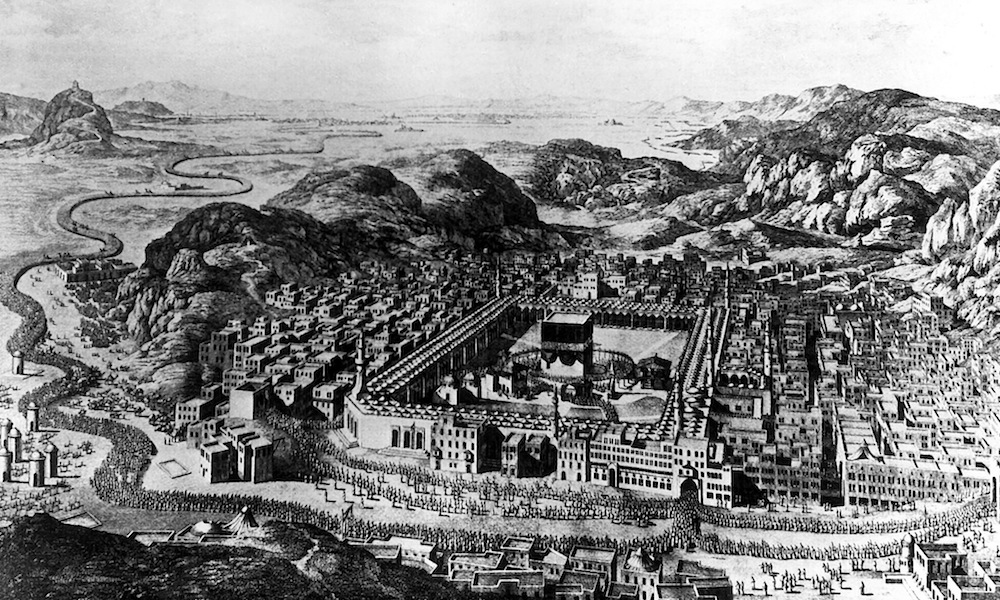

DJEDDAH: Pendant des siècles, des millions de pèlerins musulmans ont entrepris de longs voyages vers la ville de La Mecque pour accomplir le Hajj, l’un des cinq piliers de l’Islam. Des itinéraires bien établis ont traversé le vaste désert d’Arabie et suivi les chemins traditionnels de l’extrême est au nord et à l’ouest de la péninsule, survivant à l’épreuve du temps.

Les anciens itinéraires terrestres du Hajj en provenance des régions voisines se sont matérialisés au fil du temps grâce à des routes commerciales privilégiées et à des échanges culturels et commerciaux. Ces traditions séculaires et profondément ancrées constituent l’un des plus importants vestiges matériels de la civilisation islamique.

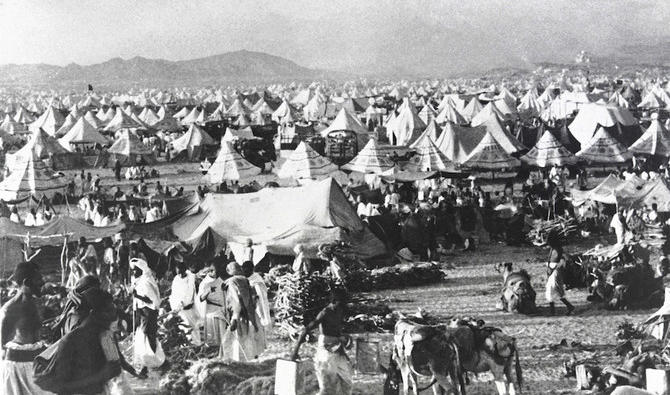

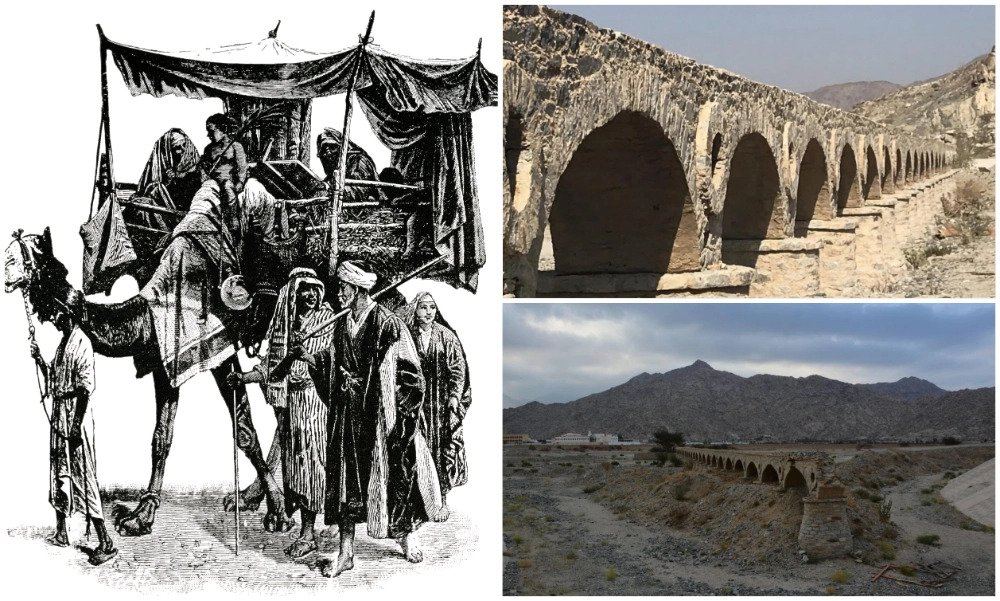

Les pèlerins voyageaient pendant des mois dans des caravanes et des convois de chameaux, de chevaux et d’ânes, s’arrêtant à des puits, des bassins, des barrages et des stations installés par des passants, suivant certains des plus célèbres itinéraires du Hajj sur les traces de millions de pèlerins avant eux pour accomplir le voyage spirituel d’une vie.

«Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.» Coran 22:27.

Les érudits estiment que cinq routes principales aboutissaient à La Mecque : d’autres pensent qu’il pourrait en avoir jusqu’à six ou sept, mais elles sont considérées comme des routes secondaires. Les quatre voies principales sont la route Kufi du nord-est, connue sous le nom de Darb Zubaidah, la route ottomane ou chami (levantine), la route africaine ou égyptienne du nord-ouest, et les routes terrestres et maritimes du sud et sud-est du Yémen et d’Oman, également appelées route de l’océan indien.

S'étendant sur plus de 1 400 km à travers l’Irak et l’Arabie saoudite actuels, la route de Kufi était utilisée comme chemin vers La Mecque depuis l’époque préislamique. Elle va de la ville irakienne de Kufa à La Mecque, en passant par Najaf et Al-Thalabiyya jusqu’au village de Fayd en Arabie centrale.

La piste bifurque ensuite vers l’ouest jusqu’à Médine et vers le sud-ouest jusqu’à La Mecque, en passant par les vastes et traîtres sables du désert du Quartier vide, de Madain Ban Sulaym et de Dhat Irk avant d’atteindre La Mecque.

Selon les historiens, la piste de Zubaidah a été nommée d’après Zubaidah bent Jafar, épouse du calife abbasside Harun al-Rachid, à la fois pour ses œuvres de charité et pour le nombre de relais qu’elle a ordonné d’établir le long de la piste. L’ancien sentier était également une route commerciale pratiquée, dont l’importance et l’essor se sont accrus à l’époque du califat abbasside, entre 750 et 1258 après Jésus-Christ.

Le sentier est un site candidat à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, tout comme la route égyptienne, qui a également attiré l’attention des souverains musulmans au cours de l’histoire, qui ont construit des bassins, des canaux et des puits sur le chemin.

Ils ont également construit des barricades, des ponts, des châteaux, des forts et des mosquées. Les chercheurs ont découvert de nombreuses inscriptions islamiques et des écrits commémoratifs gravés sur des rochers par les pèlerins lors de leur passage sur la route, en souvenir de leur voyage du Hajj.

Avec le temps, ces structures se sont pour la plupart détériorées ou ont été détruites par des raids, mais beaucoup d’entre elles ont laissé des vestiges qui éclairent l’histoire et le patrimoine de l’Arabie.

À l’ouest, la piste égyptienne du Hajj profitait aux masses de pèlerins musulmans d’Égypte, du Soudan, d’Afrique centrale, du Maroc, d’Andalousie et de Sicile qui passaient par Le Caire. La piste traverse le Sinaï jusqu’à Aqaba, où une bifurcation sépare la route en deux. La première bifurcation est une piste désertique qui se dirige vers la ville sainte de Médine et de vastes vallées vers La Mecque. L’autre est une piste côtière qui suit la mer Rouge en passant par Dhuba, Wajh et Yanbu, puis se dirige vers l’est jusqu’à Khulais et continue vers le sud-est, pour atteindre La Mecque.

Le tracé de cette piste a changé au fil du temps, en fonction des circonstances politiques et du développement technologique, et à un moment donné, elle s’est croisée avec la piste ottomane.

L’un des voyages du Hajj les mieux documentés se trouve peut-être dans les manuscrits de l’érudit et explorateur marocain Ebn Battuta, qui décrit le voyage à l’aide de nombreuses illustrations et notes.

Poussé par la quête de l’aventure et du savoir, Ebn Battuta quitte sa ville natale de Tanger en 1325. Il a emprunté la route africaine, voyageant par voie terrestre le long de la côte méditerranéenne vers l’Égypte et saisissant l’occasion d’acquérir des connaissances en matière de religion et de droit et de rencontrer d’autres érudits musulmans.

Plus d’un an après le début de son voyage, Ebn Battuta a emprunté une route moins fréquentée, passant par le delta du Nil en Égypte jusqu’au port d’Aydhad sur la mer Rouge et de là, par bateau, jusqu’à Djeddah, de l’autre côté de la côte de la mer Rouge. Ses voyages l’ont conduit à Jérusalem, puis à Damas, avant de rejoindre finalement une caravane de pèlerins suivant la piste du Levant en 1326.

Reliant le Levant à La Mecque et à Médine, la piste part de Damas, traverse Daraa, puis passe par Dhat Hajj au nord de Tabuk, Al-Hijr et Madain Saleh, avant de rejoindre Médine. Les pèlerins venant du nord restaient souvent dans la ville sainte, visitant la mosquée du Prophète avant de poursuivre leur voyage vers La Mecque. De nombreux pèlerins revenant par la route se sont installés à Médine pendant des générations et accueillaient les caravanes qui passaient depuis leur pays d’origine.

Depuis l’Antiquité, des routes yéménites relient les villes d’Aden, de Taiz, de Sanaa et de Saada à la région du Hedjaz, dans l’ouest de l'Arabie saoudite – une piste longeant la côte et une autre passant par les hauts plateaux méridionaux des montagnes Asir. Bien qu’elle puisse être considérée comme une route principale à côté de la route yéménite, la piste d’Oman, considérée comme secondaire, voyait les pèlerins voyager d’Oman au Yémen en longeant la côte de la mer d’Oman.

Avec le temps, des installations conçues pour faciliter le voyage des pèlerins ont permis de fournir de l’eau et d’assurer une protection le long de ces routes vers La Mecque et Médine.

Financées par des souverains et de riches mécènes, les routes partant d’Égypte, du Yémen, de Syrie et d’Asie de l’Est ont perduré pendant des siècles. Aucun voyageur ne se déplaçait les mains vides, certains transportant des marchandises pour payer leur voyage et d’autres des nouvelles locales qu’ils partageaient avec les provinces.

Pendant des générations, les savants ont fait leur voyage vers la ville, apportant leurs concepts et leurs idées, contribuant à l’entreprise scientifique et documentant le voyage, notant l’importance historique et culturelle du pèlerinage. Nombre de ces savants sont restés à La Mecque. D’autres se sont installés à Médine ou se sont dirigés vers le nord, vers des villes islamiques d’envergure comme Kufa, Jérusalem, Damas et Le Caire, pour poursuivre leurs études.

Avant le XIXe siècle et l’ère moderne, ces voyages auraient été longs et périlleux. Bien que le rituel proprement dit soit resté inchangé depuis plus de 1 300 ans, les difficultés rencontrées pour atteindre la ville de La Mecque se sont allégées et les moyens d’y parvenir ont changé de façon spectaculaire : les avions transportent les gens, les bus et les voitures remplacent les chameaux, et les réservations du Hajj se font par internet.

Ces itinéraires ont disparu il y a à peine un demi-siècle, mais ils sont bien documentés et conservés en mémoire car ils symbolisent les difficultés que les pèlerins ont dû surmonter pour accomplir le Hajj. Ils préserveront à jamais les traces spirituelles de millions de musulmans pieux lors de leurs voyages culminants.

Des pèlerins de tous horizons ont partagé un désir spirituel qui les a amenés en masse à traverser océans, déserts et continents. C’est encore le cas aujourd’hui et leur nombre s’accroit d’année en année.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com