DUBAI: Le 11 janvier, l'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de La Haye (CIJ) de statuer sur le fait que la campagne militaire israélienne en cours à Gaza constituait un génocide. Israël a répondu en accusant le pays de «fonctionner comme le bras juridique» du Hamas.

Mais le soutien de l'Afrique du Sud aux Palestiniens n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des années, le gouvernement et la société civile sud-africains ont fait preuve d'un soutien indéfectible à la cause palestinienne, malgré des différences géographiques et culturelles considérables.

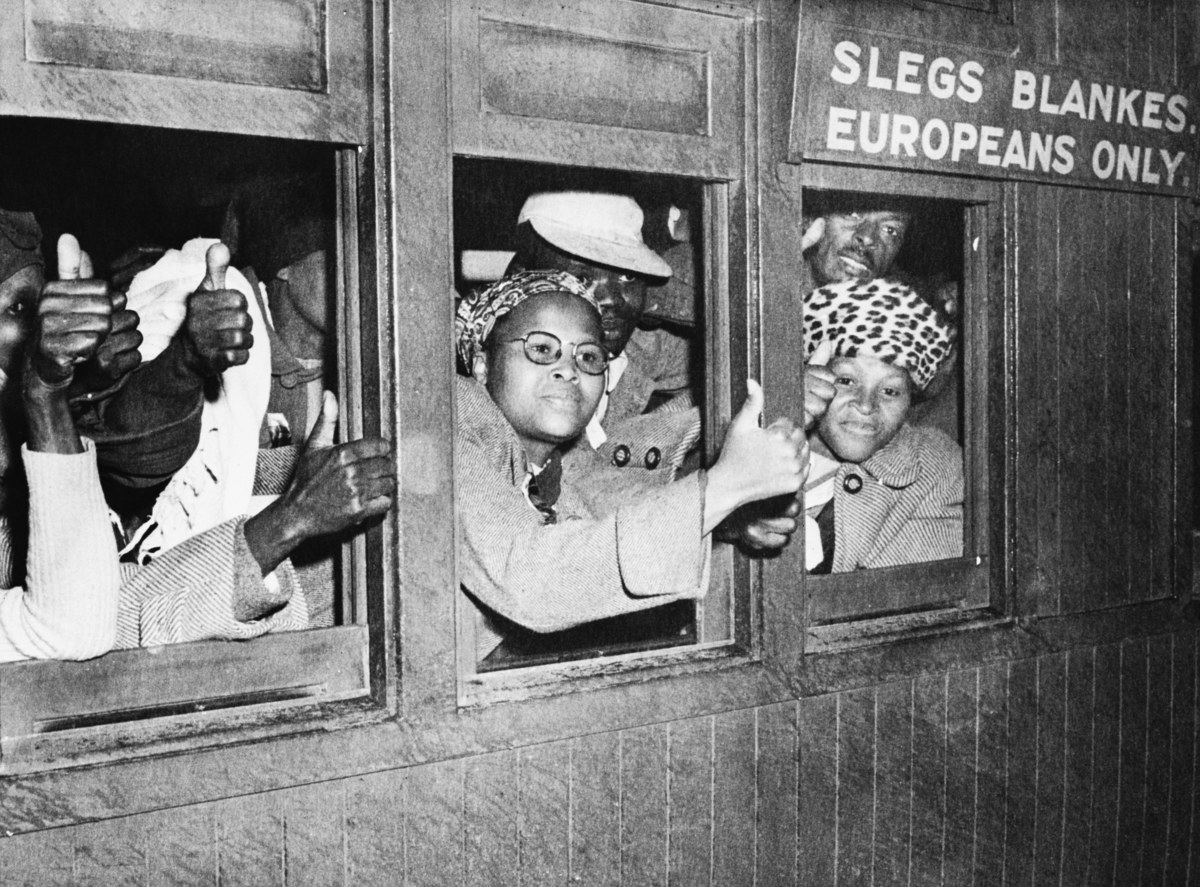

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, compare depuis longtemps les politiques d'Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d'apartheid de la minorité blanche, qui, jusqu'en 1994, obligeait les Noirs à vivre dans des «homelands» («bantoustans») spécialement désignés.

«Aujourd'hui, nous nous joignons au monde entier pour exprimer notre horreur face aux crimes de guerre commis en Palestine en prenant pour cible des civils, des infrastructures civiles, des locaux des Nations unies et d'autres cibles vulnérables», a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, dans un communiqué publié le 7 novembre.

«Ces actions nous rappellent nos expériences en tant que Sud-Africains noirs vivant sous l'apartheid. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Sud-Africains, comme les habitants de toutes les villes du monde, sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leur inquiétude face à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie.»

Israël a lancé sa campagne militaire en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre contre le sud d'Israël, au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris 240 otages, dont de nombreux ressortissants étrangers non israéliens.

Depuis lors, les forces de défense israéliennes ont mené une campagne aérienne et terrestre féroce contre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, tuant plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Depuis le début de la guerre, des symboles de solidarité ont vu le jour dans toute l'Afrique du Sud. Des artistes de rue ont réalisé des peintures murales du drapeau palestinien, des panneaux d'affichage ont été érigés pour accuser Israël de génocide, et des autocollants portant des slogans tels que «Genocide IsREAL» et «#FreeGaza» ont été distribués.

«En tant que Sud-Africain, on connaît l'oppression, la résistance et l'apartheid», a déclaré à Arab News Leila Samira Khan, avocate et militante sud-africaine.

«La Palestine est étroitement liée à la lutte de l'Afrique du Sud pour la liberté. Je suis née aux Pays-Bas de parents sud-africains dans les années 70 et j'ai été nommée en l'honneur de Leila Khaled», a-t-elle indiqué, en référence à la célèbre militante palestinienne.

L'Afrique du Sud a rappelé ses diplomates de Tel Aviv au début du mois de novembre. Plus tard durant le même mois, son Parlement a voté la suspension de tous les relations diplomatiques avec Israël et la fermeture de l'ambassade d'Israël à Pretoria. Israël a depuis rappelé son ambassadeur.

Puis, en décembre, l'Afrique du Sud s'est retrouvée sous les projecteurs internationaux en déposant une plainte contre Israël devant la CIJ, l'accusant d'avoir violé la convention sur le génocide.

«L'ampleur des destructions à Gaza, le ciblage des maisons familiales et des civils, le fait que la guerre soit une guerre contre les enfants, tout cela montre clairement que l'intention génocidaire est à la fois comprise et mise en pratique», a déclaré Tembeka Ngcukaitobi, membre de l'équipe juridique sud-africaine, devant la CIJ.

«L'intention exprimée est la destruction de la vie palestinienne dans toutes ses manifestations», a-t-il précisé.

Si l'affaire a irrité de nombreux gouvernements occidentaux, elle a valu à l'Afrique du Sud les éloges de pays comme la Turquie et la Malaisie et de groupements comme l'Organisation de la coopération islamique, qui s'est jointe à l'affaire.

Cette défense de la cause palestinienne en Afrique du Sud a des racines profondes qui remontent à l'époque où l'ANC menait sa propre campagne de plusieurs décennies contre l'apartheid, un système qui a prévalu de 1948 jusqu'au début des années 1990.

Sous le régime de l'apartheid, la minorité blanche dominait la politique, les affaires, la propriété foncière et tous les aspects de la vie civique, tout en appliquant un système de ségrégation et de discrimination raciale sévère qui considérait les races comme «séparées mais égales».

En réalité, les Sud-Africains noirs qui ont vécu cette période se rappellent s’être sentis marginalisés et comme des citoyens de seconde classe dans leur propre pays – des sentiments similaires à ceux ressentis par les Palestiniens dans les territoires occupés.

«En tant que Sud-Africains, nous nous sentons profondément liés à la lutte des Palestiniens», a déclaré à Arab News, Thania Petersen, une artiste sud-africaine basée au Cap.

«Nous comprenons et reconnaissons l'apartheid ainsi que la dévastation qui résulte de la gestion et de la vie dans une société post-apartheid», a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, alors qu'une grande partie de la communauté internationale a introduit des sanctions contre l'Afrique du Sud de l'apartheid pour ses politiques de plus en plus impopulaires, Israël continuait à fournir au gouvernement de la minorité blanche des armes et de la technologie.

La solidarité de l'ANC avec la Palestine remonte aux années 1950 et 1960, lorsque plusieurs nations africaines ont obtenu leur indépendance après des siècles de domination coloniale européenne.

Au cours de sa lutte contre l'apartheid, puis une fois au pouvoir, l'ANC a entretenu des liens étroits avec l'Organisation de libération de la Palestine.

Nelson Mandela, le premier président de l'Afrique du Sud après l'apartheid, qui a passé vingt-sept ans en prison pour sa lutte contre la domination de la minorité blanche, était même en bons termes avec le président de l'OLP, Yasser Arafat.

Le 15 février 1995, un an après les premières élections non raciales en Afrique du Sud, qui ont propulsé Mandela au pouvoir, la nouvelle «nation arc-en-ciel» a établi des relations diplomatiques officielles avec l'État de Palestine.

Pendant des années, l'ANC et l'OLP se sont soutenus mutuellement dans leurs campagnes anticoloniales, échangeant des armes et se consultant sur les stratégies à adopter pour mettre fin à la colonisation.

La rencontre d'Arafat avec Mandela en Zambie en 1990, deux semaines à peine après la libération de ce dernier, a été un moment important qui a renforcé les liens et l'engagement de l'Afrique du Sud à l'égard de la Palestine.

Mandela s'est par la suite rendu en Israël et en Palestine et a appelé à la paix entre les deux nations.

«Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens», a déclaré Mandela en 1997 lors d'un discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud.

«La tentation, dans notre situation, est de parler à voix étouffée d'une question telle que le droit du peuple palestinien à un État qui lui soit propre. Nous pouvons facilement être tentés de considérer que la réconciliation et l'équité signifient la parité entre la justice et l'injustice.

«Après avoir acquis notre propre liberté, nous pouvons tomber dans le piège de nous laver les mains des difficultés que rencontrent les autres. Pourtant, nous serions moins qu'humains si nous agissions de la sorte», a-t-il indiqué.

Le soutien de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne se poursuit encore aujourd'hui avec ferveur. Dans le dernier document de politique générale de l'ANC, publié fin 2022, le parti au pouvoir a souligné les liens historiques entre l'Afrique du Sud et la Palestine.

«L'Afrique du Sud et la Palestine partagent une histoire commune de lutte», a spécifié le document, qui décrit Israël comme un «État d'apartheid» et déclare son intention de desserrer les liens diplomatiques entre l'Afrique du Sud et Israël.

«En tant qu'individus, nous nous sentons profondément concernés par les Palestiniens parce que nous connaissons l'apartheid, nous savons à quoi il ressemble et nous vivons avec la violence permanente de son héritage», a révélé Petersen à Arab News.

«Nous avons l'obligation envers l'humanité de lutter contre ce que nous savons être mauvais. En tant que Sud-Africains, nous lutterons toujours contre l'apartheid et le colonialisme. Nos dirigeants ont toujours dit que notre liberté était incomplète sans celle de la Palestine», a-t-elle insisté.

Dans un article paru récemment dans The Economist, Suraya Dadoo, écrivaine et militante sud-africaine, a déclaré: «La voix de l'Afrique du Sud a été la plus audible, principalement parce que notre histoire et notre lutte pour la libération sont les plus récentes et que le système d'apartheid qu'Israël pratique à l'encontre des Palestiniens est étrangement similaire.

«Les sociétés coloniales ne peuvent exister que par l'anéantissement absolu des populations indigènes ou par l'assujettissement complet des populations et de leurs terres. Il n'y a pas d'autre moyen pour elles de maintenir leur existence que la violence.»

Si le soutien de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne est compréhensible compte tenu de sa propre lutte contre l'apartheid, il est plus difficile de concilier son soutien au Hamas.

Après les attentats du 7 octobre, de nombreux pays arabes favorables à la cause palestinienne ont cherché à prendre leurs distances avec le groupe militant. Bien qu'elle ait condamné les atrocités, l'Afrique du Sud a été plus lente à le faire que d'autres pays.

En revanche, elle s'est empressée de condamner le nombre croissant de morts palestiniens à Gaza après qu'Israël a lancé sa campagne de représailles.

L'Afrique du Sud est l'un des rares pays à entretenir des relations diplomatiques officielles avec le Hamas, un groupe que de nombreux pays considèrent comme une organisation terroriste.

Son ouverture aux relations avec le groupe s'explique en partie par sa propre histoire. En effet, l'ANC était lui-même souvent considéré comme une organisation terroriste avant que le pays ne fasse sa transition largement pacifique vers une démocratie multiraciale.

En affirmant qu'Israël commet des actes génocidaires à l'encontre des Palestiniens, l'Afrique du Sud s'est également exposée à des accusations de «deux poids, deux mesures», d'autant plus que son gouvernement semble adopter une position plus souple à l'égard des méfaits d'autres acteurs armés.

Une semaine avant de présenter son dossier à La Haye, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a reçu Mohammed Hamdan Dagalo, un chef de guerre soudanais connu sous le nom de Hemedti, dont la milice les Janjawids et son successeur, les Forces de soutien rapide (FSR), sont accusés d'avoir commis des actes de génocide au Darfour.

Le groupe paramilitaire des FSR est en conflit avec les forces armées soudanaises depuis le mois d'avril de l'année dernière, ce qui a provoqué l'une des pires catastrophes humanitaires au monde, dont beaucoup craignent qu'elle ne déstabilise l'ensemble de la région.

Toutefois, Petersen estime que l'opposition publique à Israël en particulier est bien plus profonde pour les Sud-Africains, qui gardent à l'esprit le soutien apporté par le passé à l'apartheid.

«Les Palestiniens et les Sud-Africains mènent le même combat», a-t-elle soutenu. «Le fait qu'Israël ait été impliqué dans le gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud n'est pas une question distincte et il n'est pas surprenant que le lobby sioniste en Afrique du Sud ait bénéficié de l'apartheid.»

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com