Lors de presque toutes les réunions ou rencontres sociales auxquelles je participe aujourd’hui, une question domine : le journalisme sert-il encore la société ? Les interrogations et commentaires convergent tous vers un constat : la disparition d’un consensus autour des faits et une perte croissante de confiance.

Tout cela se produit alors que je peine à dissimuler une forme d’anxiété, de peur face au présent, et d’incertitude pour l’avenir. J’essaie souvent — de plus en plus en vain — de défendre l’idée que nous vivons une crise en partie auto-infligée. Notre confiance dans les systèmes étatiques et les institutions, ainsi que dans les médias traditionnels qui ont longtemps soudé nos sociétés, s’érode. En cause, notamment, notre manière de consommer l’information. L’exemple le plus frappant : ces fils d’actualités générés à partir de données collectées, puis remodelés par des algorithmes souvent biaisés, conçus pour maximiser les profits des géants de la tech.

Et cela touche des nations et citoyens jouissant pourtant de certaines libertés, pas des espaces numériques fermés ou contrôlés par l’État.

Depuis l’explosion d’Internet, ses principes fondateurs et son intégrité ont été pillés par diverses forces qui diluent les faits, les déforment et désorientent les masses — en particulier dans les démocraties occidentales. Il devient de plus en plus difficile, même pour les journalistes les plus chevronnés, de défendre le rôle du journalisme dans le maintien d’une société démocratique bien informée, sûre et cohérente. Résultat : le public, surtout les jeunes, subit un écosystème de l’information dominé par le sensationnalisme et le « clickbait », où les faits sont manipulés, la vérité tordue et la confiance sapée.

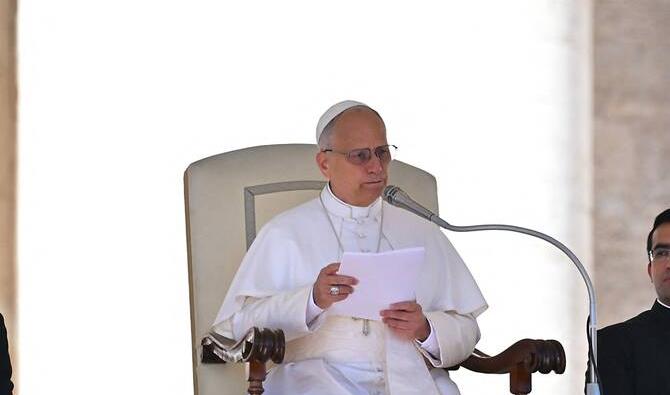

C’est donc avec soulagement que j’ai vu le pape Léon intervenir la semaine dernière pour condamner le « clickbait » comme une pratique « dégradante » du journalisme. En tant que journaliste depuis plus de trente ans, je crois que ses propos devraient résonner pour nous tous — alors que les médias et le journalisme sont aujourd’hui livrés à l’intelligence artificielle, avec peu ou pas d’intervention humaine.

Notre confiance dans les systèmes étatiques et les institutions s’érode, en partie à cause de notre manière de consommer l’information.

Mohamed Chebaro

Les propos du pape doivent faire écho autant chez les consommateurs d’information — c’est-à-dire tout le monde — que chez les médias, les développeurs tech, journalistes, créateurs de contenus, influenceurs et quiconque souhaite raconter une histoire.

Dans les six premiers mois de son pontificat, le pape Léon a bien compris les ravages causés par la désinformation, les fausses nouvelles et la propagande malveillante. Il a défendu le journalisme comme un « bien public à protéger » et a appelé à une communication « libérée des logiques dévoyées qui la corrompent, de la concurrence déloyale et de la pratique dégradante du soi-disant ‘clickbait’ ».

Tous les leaders religieux et politiques devraient suivre son exemple et alerter leurs communautés contre ces pièges du « clickbait » : titres sensationnalistes, exagérés, qui poussent au clic sans délivrer l’information essentielle. Ce type de contenu égare, désinforme et laisse les lecteurs plus confus qu’au départ.

Dans son discours, le pape a aussi souligné l’importance du reportage de terrain dans les zones de conflit comme Gaza ou l’Ukraine — une pratique en voie de disparition à cause des réductions budgétaires et des risques sécuritaires. Il a ajouté que « l’accès libre à l’information est un pilier qui soutient l’édifice de nos sociétés, et pour cette raison, nous devons le défendre et le garantir ». Il a rappelé que « l’actualité requiert un discernement et une responsabilité particuliers, et que les médias jouent un rôle crucial dans la formation des consciences et le développement de l’esprit critique ».

Il a raison de dénoncer les dégâts causés par la désinformation, les fake news et la propagande malveillante.

Mohamed Chebaro

Le pape Léon a également évoqué les défis posés par l’essor de l’IA dans le journalisme, s’interrogeant sur ceux qui conçoivent, contrôlent et exploitent ces outils désormais omniprésents. Il a questionné : qui dirige ces technologies, et dans quel but ? Il nous a appelés à « rester vigilants pour que la technologie ne remplace pas l’humain, et pour que les informations et algorithmes qui la gouvernent ne soient pas aux mains d’une minorité ».

Dans son adresse aux journalistes, il leur a demandé de défendre l’éthique de leur profession, dans l’intérêt général. Il craint visiblement pour l’avenir de la société et la paix humaine, si l’IA venait à servir des intérêts purement lucratifs au détriment de l’intérêt public.

Mais il appartient aussi aux citoyens de défendre leurs libertés et leur démocratie chèrement acquise, en gardant leur esprit critique et leur capacité à distinguer l’information fiable de la désinformation.

En 2024, dans plus de 60 pays ayant organisé des élections, le nationalisme de droite est devenu courant. Beaucoup estiment que les démocraties occidentales sont en souffrance. Les menaces ne viennent pas seulement de puissances étrangères malveillantes, mais aussi de puissantes entreprises technologiques américaines et d’entrepreneurs des réseaux sociaux. Ces libertés occidentales ont permis l’émergence de ces acteurs — qui, une fois libérés, ont parfois contribué à fragiliser leurs propres sociétés, semant le doute sur les processus démocratiques. Ils ont transformé les débats autrefois mesurés en joutes de haine et d’exclusion, au nom d’une liberté d’expression débridée.

Pour qu’il y ait un bon journalisme, comme le souhaite le pape, il faut une démocratie et un socle de libertés protégées. Et pour qu’une démocratie fonctionne, il faut un journalisme libre et objectif, capable de dire la vérité au pouvoir. Cette relation est symbiotique : l’un ne peut exister sans l’autre.

L’ajout d’outils d’IA non réglementés et non contrôlés a bouleversé le paysage médiatique. Les pays occidentaux peinent à faire face à cette mutation, d’où une méfiance croissante et des frustrations accrues en Europe et aux États-Unis, qui alimentent la discorde politique et le malaise social. Sauver le journalisme pourrait-il suffire ? Ou faut-il plutôt sauver la démocratie — et comment ? C’est une autre question cruciale, non seulement pour le pape, mais aussi pour les responsables politiques, les entrepreneurs et les citoyens du monde entier, notamment en Occident.

Mohamed Chebaro est un journaliste libano-britannique qui a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la guerre, du terrorisme, de la défense, des affaires courantes et de la diplomatie.

NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com