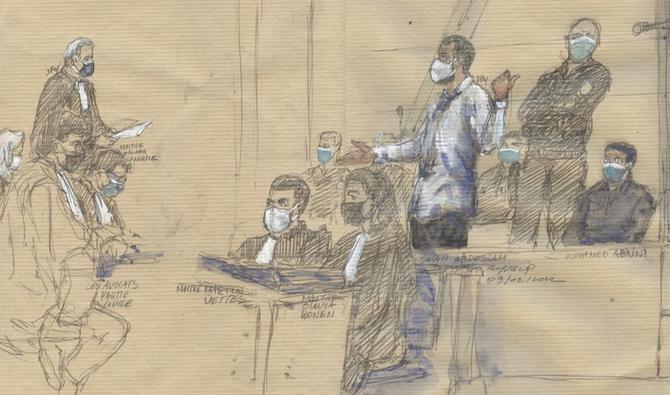

PARIS : Après neuf mois d'audience, la parole à l'accusation. Les avocats généraux entament mercredi à Paris trois jours de réquisitions au procès du 13-Novembre, qui juge Salah Abdeslam et 19 coaccusés pour les pires attentats jamais commis en France.

Ce procès hors norme par sa durée, son nombre de parties civiles et sa charge émotionnelle touche à sa fin, plus de six ans après la nuit de terreur qui a fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis en proche banlieue de la capitale et traumatisé le pays.

Pendant trois jours, les trois représentants du parquet national antiterroriste (Pnat), Camille Hennetier, Nicolas Braconnay et Nicolas Le Bris, vont se lever tour à tour pour démontrer ce qu'ils estiment être les responsabilités des 14 accusés présents devant la cour d'assises spéciale de Paris, et des six autres jugés en leur absence - dont cinq cadres du groupe Etat islamique présumés morts.

Douze encourent la réclusion à perpétuité, dont le seul membre en vie des commandos jihadistes, Salah Abdeslam.

Au procès du 13-Novembre, l'ambivalence Abdeslam

«Combattant de l'Etat islamique» ou accusé tourmenté souhaitant le pardon de «toutes les victimes»? Au fil de neuf mois de procès, Salah Abdeslam, le «10e homme» des commandos des attentats du 13-Novembre à Paris et sa banlieue Saint-Denis, s'est distingué par son ambivalence.

8 septembre 2021. A peine l'audience criminelle ouverte, le ton est vindicatif dans le box. Barbe et tee-shirt noirs, Salah Abdeslam proclame, péremptoire, avoir «délaissé toute profession pour devenir combattant de l'Etat islamique».

«J'avais noté +intérimaire+», relève sans se démonter le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès.

15 avril 2022. La voix est douce et tremblante, des larmes coulent sur le visage du seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.

Pour sa «dernière chance» de s'exprimer, le Français de 32 ans réaffirme avoir renoncé à déclencher sa ceinture explosive, «par humanité». Aux victimes, il demande de le «détester avec modération».

Cette métamorphose est-elle une stratégie de défense, comme on le soupçonne sur les bancs des parties civiles, ou une véritable évolution après des semaines de débats ?

«Ce procès lui a permis de fissurer l'image pré-fabriquée qu'on avait de lui et que les six années de silence ont consolidée», déclarent ses avocats, MMes Olivia Ronen et Martin Vettes.

Resté mutique pendant la quasi-totalité de l'enquête, Salah Abdeslam a retrouvé l'usage de la parole dès les premiers instants d'audience.

- «Marche arrière» -

Il se l'arroge pour vitupérer ses conditions de détention - «On est traités comme des chiens» - ou justifier les attentats. «On a attaqué la France, visé la population» mais il n'y avait «rien de personnel», «ces +terroristes+, ce sont mes frères». Le président coupe plusieurs fois son micro.

Provocateur, l'accusé se montre aussi insolent quand il propose au président de «respirer un petit coup» ou le taxe d'être légèrement «susceptible».

Mais au fil des mois, Salah Abdeslam continue de parler et s'adoucit même.

Ses réponses restent succinctes quand il évoque sa «vie simple» d'avant. «Imprégné par les valeurs occidentales», cet ancien petit délinquant de la commune bruxelloise de Molenbeek fréquentait casinos et boîtes de nuit. «Je dansais pas», s'empresse-t-il d'ajouter, sourire en coin.

Pour ses interrogatoires, la salle d'audience est toujours comble.

A l'isolement total depuis son arrestation en mars 2016, détenu dans une cellule vidéo-surveillée 24h/24, Salah Abdeslam semble profiter de ce statut d'accusé «numéro 1». Il tapote sur le micro pour vérifier qu'il fonctionne, soupèse chacun de ses mots.

Et déclare dès son premier interrogatoire, le 9 février, qu'il n'a «tué personne». Porteur d'une ceinture explosive le 13-Novembre, il dit avoir fait «marche arrière».

Ce «renoncement» deviendra le fil rouge de ses auditions, même le 30 mars lorsqu'il oppose pour la première - et unique - fois son droit au silence aux questions de la cour.

- «Vedette» -

L'un des avocats généraux, Nicolas Le Bris, s'emporte contre cet accusé qui «se prend pour une vedette, fait du teasing et garde le silence, se plaisant à voir les réactions qu'il suscite». «On a la confirmation avec vous, M. Abdeslam, que la lâcheté est bien la marque de fabrique des terroristes», fulmine le magistrat.

Salah Abdeslam reste coi, décide finalement de répondre à une avocate de parties civiles pour confirmer qu'il a «renoncé» à se faire exploser.

Ce seront ses seules explications.

Quid des achats d'explosifs, des locations de voitures, des allers-retours pour récupérer les futurs membres des commandos à leur retour de Syrie? Il répond par des «no comment» obstinés.

Semblant incapable de renier son engagement jihadiste, il peut le même jour dire qu'il «aime» le groupe Etat islamique, dont il légitimise les actions, et répéter sans ciller qu'il n'est «pas un danger pour la société».

«Dixième homme» des commandos, Salah Abdeslam n'est jamais allé en Syrie. Il en caressait le désir à la fin 2014 mais s'est trouvé dans une «impasse», dit-il en février: d'un côté, ses «frères» qui se font «massacrer», de l'autre ses «attaches» en Belgique, ses parents et la femme qu'il devait épouser.

En avril, sa version évolue, l'«idée passagère» d'un départ en Syrie se transforme en volonté farouche. C'est pour cela qu'il pleure devant sa fiancée quelques jours avant les attentats, explique-t-il alors.

En neuf mois d'audience, la carapace s'est-elle fissurée? Salah Abdeslam s'est-il montré sincère ou n'était-ce qu'un exercice de style destiné à lisser l'image d'un «monstre dépourvu d'humanité»?

«Il a montré toute sa complexité. Et sa sincérité a été reconnue par beaucoup d'acteurs du procès», jugent ses avocats.

«Je veux être oublié à jamais», a souhaité Salah Abdeslam en avril. «Je n'ai pas choisi d'être celui que je suis aujourd'hui».

A l'ouverture des débats le 8 septembre, il s'était présenté, bravache, comme un «combattant de l'Etat islamique». Les attentats, avait lâché le Français de 32 ans une semaine après, n'étaient qu'une réponse aux bombardements français en Syrie et en Irak. «Rien de personnel».

Quelques mois plus tard, celui qui avait gardé le silence pendant les cinq années d'enquête affirmait qu'il avait «renoncé», «par humanité», à actionner sa ceinture d'explosifs dans un bar du XVIIIe arrondissement parisien. Puis il avait présenté ses «excuses» aux victimes.

- Scepticisme -

Salah Abdeslam, qui encourt la perpétuité incompressible - une sanction rarissime qui rend très difficile tout aménagement de peine -, a-t-il convaincu l'accusation?

Le ministère public, qui a toujours privilégié la thèse du dysfonctionnement de la ceinture plutôt que celle du renoncement, s'est montré sceptique face à son récit.

Les taiseux, les «bons copains», les absents... portraits des co-accusés d'Abdeslam

Les taiseux, les «bons copains», les grands absents... Au procès du 13-Novembre, 19 personnes sont jugées depuis neuf mois avec Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et sa banlieue Saint-Denis. Voici leurs portraits.

- L'homme au chapeau -

Après Salah Abdeslam, il était l'autre accusé «connu» du grand public: Mohamed Abrini, Belge de 37 ans, est «l'homme au chapeau» photogaphié par la vidéosurveillance à l'aéroport de Bruxelles en mars 2016, bob sur la tête et poussant un charriot d'explosifs qu'il abandonnera avant de prendre la fuite.

Bavard pendant l'enquête, il l'a été tout autant devant la cour d'assises spéciale de Paris et sa parole sans filtre, fleurie, a parfois fait blêmir ses avocats. Mohamed Abrini est quelqu'un de «spontané», ont-ils sobrement décrit.

Dans un box des accusés plutôt discipliné, il est l'un des très rares à s'être emporté: parce qu'on l'empêchait de parler avec son «pote» d'enfance Salah Abdeslam, contre ces «handicapés» de gendarmes, ou pour hurler, quand les proches des assaillants se faisaient rudoyer par les avocats de parties civiles, alors qu'eux n'avaient «rien fait».

On le lui a dit à l'audience avec plus ou moins de tact: Mohamed Abrini, au regard parfois un peu vide, peut avoir tendance à raconter «n'importe quoi» quand il est «dans le brouillard».

Il est toutefois l'auteur d'une des rares «révélations» du procès.

«Je vais vous dire, j'étais même prévu pour le 13-Novembre», a lancé celui qui «accepte tout» du groupe Etat islamique (EI)mais n'aurait jamais été «capable» de participer à un attentat et a fini par renoncer deux fois, à Paris puis à Bruxelles.

- Les taiseux -

La vidéo de propagande de l'EI montrant un pilote jordanien brûlé vif dans une cage en Syrie a été diffusée par la cour en novembre. Dans les rangs des combattants encagoulés qui assistent à l'exécution, le regard sombre d'Osama Krayem, identifié par sa cicatrice au sourcil.

Le Suédois de 29 ans, compagnon de cavale de Salah Abdeslam à Bruxelles, n'a pas exprimé d'émotion face à ces images, il n'en a d'ailleurs jamais montré lors de ce procès.

Les rares fois où on l'a vu à l'audience --il a refusé de comparaître pendant des mois-- il est resté assis tête baissée, ses longs cheveux noirs dissimulant en partie son visage. Aux questions sur le fond du dossier, il a systématiquement opposé son droit au silence.

«Au début, je pensais m'exprimer devant cette cour. Puis, j'ai vu comment se déroulaient les débats et j'ai perdu espoir. Tout le monde fait semblant. Ce procès n'est qu'une illusion», a-t-il expliqué en janvier par écrit.

Il est suspecté d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le 13 novembre 2015, avec son coaccusé Sofien Ayari. Mais ce soupçon reste entouré de mystère car ce dernier a également refusé de répondre aux questions.

Le Tunisien de 28 ans a cependant fait une exception, en février, pour raconter son engagement comme combattant de l'EI.

Lui qui avait dit que seules «les larmes» de sa mère auraient pu empêcher son départ en Syrie a été touché par les mots à la barre d'une mère de victime qui avait souhaité «comprendre» ce qui s'était «passé dans sa tête». «La moindre des choses, c'est d'expliquer».

L'accusé au crâne rasé et grosse barbe taillée avait impressionné toutes les parties par son langage précis.

La frustration a été d'autant plus grande lorsqu'il a annoncé ensuite qu'il ne répondrait plus aux questions liées aux attentats de Paris et de Bruxelles, pour lesquels il sera jugé à partir de l'automne.

«Je vais me défendre pendant deux ans comme un acharné pour au final ramasser quatre-vingts ans derrière. Pour des gens comme moi, l'espoir, c'est dangereux».

Le troisième muet du procès a avancé les mêmes arguments. Logisticien présumé des attentats, Mohamed Bakkali a déjà été condamné à vingt-cinq ans de réclusion dans le dossier de l'attentat déjoué du train Thalys (il a fait appel) où il s'était défendu bec et ongles.

«Je me suis battu. J'ai été condamné lourdement pour quelque chose que je n'ai pas fait, ça m'a cassé», a expliqué à la cour le Belgo-marocain de 35 ans. «Je n'ai plus la force».

- Les «bons copains» -

Ils sont allés chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit du 13-Novembre ou l'ont aidé au tout début de sa cavale. Sans s'être doutés «à aucun moment» qu'il était impliqué dans les attentats, ont juré à l'unisson Mohammed Amri, Hamza Attou et Ali Oulkadi, trois copains du quartier bruxellois de Molenbeek dont sont originaires beaucoup des accusés.

Le premier comparaît détenu, les deux autres libres - assis sur des strapontins devant le box.

«L'erreur de ma vie», a dit Mohammed Amri, 33 ans, d'une voix molle et ralentie par des années d'intense consommation de cannabis. «Choqué, pâle», Hamza Attou, alors petit dealer de 21 ans, a assuré ne pas avoir songé à le dénoncer.

«Si t'avais pas décidé de m'appeler ce jour-là, je ne serais pas ici. C'est des vies qui ont été gâchées pour rien», a lancé, au bord des larmes, Ali Oulkadi à Salah Abdeslam.

Autres «bons potes» qui n'ont fait que «rendre service»: Ali El Haddad Asufi et Abdellah Chouaa, ce dernier comparaissant libre également.

Le premier est un ami de lycée d'Ibrahim El Bakraoui, logisticien en chef des attentats du 13-Novembre et futur kamikaze des attaques à Bruxelles, avec qui il a effectué des trajets douteux avant les attentats.

Le second, petites lunettes, look soigné et à l'époque fervent consommateur de sites de rencontres, était surtout un copain de «fête» de Mohamed Abrini. Abdellah Chouaa est jugé pour l'avoir récupéré à l'aéroport à son retour de Syrie.

- Les «poissards» -

Farid Kharkhach, 39 ans, cheveux lissés en petit chignon pour cacher une pelade liée au stress, est le seul à ne connaître aucun de ses coaccusés.

A l'audience, il a longuement détaillé la multitude des «poisses» qui ont parsemé sa vie, ainsi que les tocs et phobies rendant sa détention infernale. Puis ces faux papiers d'identité qu'il a faits, avant de «tomber de sa chaise» quand il a découvert que c'était pour les attentats.

Autre moulin à paroles qui a tendance à s'égarer dans les détails: le Belgo-Marocain de 35 ans Yassine Atar.

«Moi, je veux que tout le monde sache tout sur moi. Que tout le monde comprenne qui j'étais, que je suis innocent et de bonne foi», s'est-il excusé devant la cour.

Gel dans les cheveux, selon lui plus fan de jet-ski que de jihad, il part avec un lourd handicap familial: il est le petit frère du commanditaire des attentats Oussama Atar, et le cousin des frères El Bakraoui, logisticiens et kamikazes des attaques bruxelloises. C'est tout ce qui le lie au dossier, a-t-il soutenu.

- Les oubliés -

On n'a pas entendu le son de leur voix depuis janvier et on aurait presque oublié qu'ils sont là --somnolant sur les bancs du box.

Le Pakistanais Muhammad Usman et l'Algérien Adel Haddadi avaient emprunté la route des migrants avec deux kamikazes du Stade de France et devaient, selon l'accusation, faire partie des commandos. Mais ils ont été interpellés en Grèce.

Ils n'ont donc été interrogés qu'une seule fois sur le fond du dossier, via des interprètes.

Joufflu au crâne rasé, Muhammad Usman a nié avoir passé dix ans au sein d'un groupe jihadiste pakistanais et exaspéré la cour en assurant n'avoir fait que «lire le Coran» dans un appartement lors de son séjour sur le territoire de l'EI.

Quant à sa «mission» en France, ni lui ni son coaccusé à lunettes épaisses Adel Haddadi, trop «serviable», a-t-il dit, pour dire non aux commanditaires, n'en donneront les détails.

- Les grands absents –

«Les onze qu'il y a ici dans le box, c'est rien! Ceux qui ont fait le 13-Novembre, ils ne sont plus là», avait lancé Mohamed Abrini, assailli de questions auxquelles il martelait ne pas avoir de réponses.

Cinq hauts cadres de l'EI sont jugés en leur absence, à commencer par le commanditaire Oussama Atar, mais leur nom et parcours ont finalement très peu été évoqués à l'audience.

Outre le donneur d'ordres sont jugés l'artificier en chef de la cellule jihadiste Ahmad Alkhald (alias du Syrien Omar Darif), qui aurait confectionné les ceintures explosives et quitté la Belgique peu avant les attentats, Obeida Aref Dibo, autre cadre syrien des «opérations extérieures», et les frères Fabien et Jean-Michel Clain, «voix» des revendications audio des attaques parisiennes.

Ils sont présumés morts lors de frappes occidentales en Syrie.

Ahmed Dahmani enfin, Belgo-marocain de 33 ans et proche ami de Salah Abdeslam, est accusé d'avoir aidé à la préparation des attentats. Mais il s'était enfui le 14 novembre 2015 en Turquie, où il a été condamné en 2016 à dix ans de prison et écroué. Il y est toujours détenu.

Les avocats généraux ont jugé «incongru» par exemple qu'il n'ait été recruté que deux jours avant les attentats.

«Etonnant» aussi, ont-ils estimé, ce «café» qui aurait été visé mais que l'accusé est incapable d'identifier et qui n'apparaît nulle part dans les documents listant les «cibles» découverts dans un ordinateur de la cellule jihadiste.

Difficile à croire encore, alors que les commandos du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan étaient chacun composés de trois hommes, que Salah Abdeslam opère «tout seul», lui qui contrairement aux autres n'était jamais allé s'entraîner en Syrie.

Dans un objectif à la fois pédagogique et démonstratif, les trois représentants du Pnat vont d'abord reconstituer le puzzle d'un dossier monumental.

Ils requerront ensuite vendredi des peines contre le principal accusé, ceux qui l'ont aidé dans sa cavale de quatre mois, les logisticiens présumés des commandos ou encore Mohamed Abrini, «l'homme au chapeau» des attentats de Bruxelles qui était aussi «prévu» pour le 13-Novembre.

Les peines encourues par les 20 accusés du procès du 13-Novembre

Les peines encourues par les 20 accusés du procès du 13-Novembre

Les vingt accusés du procès des attentats du 13-Novembre encourent des peines allant de six ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité.

Voici un rappel des infractions qui leur sont reprochées et des peines qu'ils encourent.

Salah Abdeslam

Principal accusé du procès, le Français Salah Abdeslam, 32 ans, fils d'immigrés marocains établis en Belgique, est le seul membre en vie des commandos.

Il lui est reproché 5 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité:

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Séquestrations, sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

- Tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

Mohamed Abrini

Ami d'enfance des frères Abdeslam, le Belge Mohamed Abrini, 37 ans, qui a accompagné les commandos en région parisienne la veille des attentats, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il lui est reproché 5 infractions:

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Complicité de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

- Complicité de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

Mohammed Amri

Le Belgo-Marocain Mohammed Amri, 33 ans, a reconnu être allé chercher Salah Abdeslam en voiture le soir des attentats pour le ramener en Belgique. Il lui est reproché 2 infractions pour lesquelles il encourt vingt ans de réclusion criminelle.

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste

Yassine Atar

Frère d'Oussama Atar, le commanditaire présumé des attentats jugé par défaut, le Belge Yassine Atar, 35 ans, a rencontré Khalid El Bakraoui et Mohamed Bakkali, tous deux impliqués dans la préparation des attentats, à Bruxelles la veille des attentats.

Il lui est reproché la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, infraction pour laquelle il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Hamza Attou

C'est l'un des trois accusés à comparaître libre sous contrôle judiciaire. Le Belge Hamza Attou, 28 ans, a accompagné Mohammed Amri pour chercher Salah Abdeslam à Paris le soir des attentats.

Il lui est reproché le recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste, infraction pour laquelle il encourt six ans de réclusion criminelle.

Sofien Ayari

Le Tunisien Sofien Ayari, 28 ans, a été le compagnon de cavale de Salah Abdeslam en Belgique après les attentats. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu commettre ou préparer, avec Osama Krayem, un attentat à l'aéroport d'Amsterdam-Schipol le soir des attaques parisiennes.

Il lui est reproché 5 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Complicité de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

- Complicité de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

Osama Krayem

Comme Sofien Ayari, il a été compagnon de cavale de Salah Abdeslam à Bruxelles après les attentats du 13-Novembre. Au cours du procès, le Suédois âgé de 29 ans a, la plupart du temps, refusé de comparaître.

Il lui est reproché 5 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Complicité de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

- Complicité de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

Mohamed Bakkali

Considéré comme un des logisticiens du commando, le Belge Mohamed Bakkali, 35 ans, est accusé d'avoir loué des voitures en vue des attentats.

Il lui est reproché 5 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Complicité de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de tentatives de meurtres en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan, terrasses, Stade de France)

- Complicité de séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

- Complicité de tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste (Bataclan)

Abdellah Chouaa

L'un des trois accusés qui comparaissent libres sous contrôle judiciaire.

Il est reproché à ce Belge de 41 ans la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, infraction pour laquelle il encourt vingt ans de réclusion criminelle

Ali El Haddad Asufi

Il est reproché à ce Belgo-Marocain de 36 ans la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, pour laquelle il encourt vingt ans de réclusion criminelle

Adel Haddadi et Muhammad Usman

Ils ont été tous deux interpellés en décembre 2015 dans un foyer de migrants en Autriche. L'Algérien Adel Haddadi, 34 ans, et le Pakistanais Muhammad Usman, 29 ans, avaient quitté la Syrie et rejoint l'Europe par la route des migrants avec deux kamikazes du Stade de France.

Il leur est reproché la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, infraction pour laquelle ils encourent chacun vingt ans de réclusion criminelle.

Farid Kharkhach

Il est accusé d'avoir fourni des faux papiers à la cellule franco-belge impliquée dans les attentats, à la demande de Khalid El Bakraoui, un des auteurs des attentats de Bruxelles.

Il est reproché à ce Belgo-Marocain de 39 ans la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle, pour laquelle il encourt vingt ans de réclusion criminelle.

Ali Oulkadi

L'un des trois accusés qui comparaissent libres sous contrôle judiciaire.

Il est reproché à ce Français de 37 ans deux infractions pour lesquelles il encourt vingt ans de réclusion criminelle:

- Participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle

- Recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste

Accusés jugés en leur absence

Oussama Atar, probablement tué par une frappe occidentale en zone irako-syrienne en novembre 2017, Ahmad Alkhald (pouvant être Omar Darif), probablement tué dans un raid aérien en juillet 2017, Fabien et Jean-Michel Clain, probablement tués en février ou mars 2019 dans une frappe aérienne en Syrie, et Obeida Aref Dibo, probablement mort dans un bombardement en février 2016, encourent tous les cinq la réclusion criminelle à perpétuité la justice n'ayant pas la preuve formelle de leur décès.

Ahmed Dahmani, Belgo-Marocain de 33 ans, est actuellement écroué en Turquie. Il lui est reproché 5 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

- Pas de surprise -

Certains, comme les accusés Farid Kharkhach, qui a fabriqué des faux papiers «sans savoir» qu'ils étaient destinés à la cellule jihadiste, ou Yassine Atar, qui jure n'être lié au dossier que parce qu'il est le frère du commanditaire des attentats Oussama Atar, espèrent que les débats ont fait changé d'avis l'accusation.

Il ne devrait pas y avoir de surprises dans les réquisitions, prévues pour s'étaler sur une quinzaine d'heures au total, le dossier ayant peu évolué au cours des plus de 130 journées d'audience.

Ces réquisitions succèdent aux plaidoiries des parties civiles.

Pendant deux semaines, les avocats sont revenus sur cette nuit d'horreur et de chaos: des kamikazes qui se font exploser devant le Stade de France, des commandos qui mitraillent à l'arme de guerre des terrasses de cafés et de restaurants et tirent sur la foule d'un concert de rock au Bataclan.

Au début et à la fin du procès, plus de 400 rescapés et proches - sur les 2.500 parties civiles constituées - s'étaient de manière inédite succédé à la barre pour construire un récit collectif de «leur» 13 novembre 2015, et raconter leurs vies fracassées depuis les attentats.

Après les réquisitions, la parole sera donnée à la défense à partir du 13 juin. Le verdict est attendu le 29 juin.