COBLENCE: Une douce tiédeur estivale flottait ce jour-là sur les berges allemandes de la Moselle, là où la rivière se jette dans le Rhin majestueux, à Coblence, à 3 000 km de Damas.

Ce 19 août 2020, dans la cité de l'ouest de l'Allemagne, Wassim Mukdad a entrevu « une lueur dans la nuit » syrienne. Ce fut même « comme une thérapie ».

Devant la Haute Cour régionale de Coblence, le réfugié de 36 ans a témoigné publiquement des actes de torture qu'il a endurés dans un centre de détention du régime après son arrestation en septembre 2011, à Douma où il voulait participer à un rassemblement.

A l'époque, une marée de poings levés ralliait les cortèges en réclamant le départ de Bachar al-Assad. Ils furent cueillis par une répression brutale, massive, systématique.

A la barre, Wassim Mukdad a retracé en détail les trois « interrogatoires », les yeux bandés, avec une côte brisée, dans la prison d'Al-Khatib à Damas. Les coups qui lacèrent la plante des pieds, ciblée parce qu'ensuite, la douleur est si insupportable qu'on ne peut plus marcher.

Dans le premier procès au monde des exactions imputées au régime syrien, témoigner comme partie civile a pansé des plaies restées béantes depuis qu'il a pris la route de l'exil en 2014, d'abord pour Gaziantep, en Turquie, puis Berlin.

« J'avais enfin le sentiment que mon histoire comptait, que les sévices n'avaient pas eu lieu pour rien », raconte ce joueur professionnel de oud, à la mise élégante.

Wassim Mukdad est l'un des exilés syriens qui saisissent les justices européennes pour que les crimes de masse commis en Syrie ne restent pas impunis.

Depuis quatre ans, près d'une centaine de réfugiés, épaulés par une ONG berlinoise, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), ont déposé des plaintes contre de hauts dignitaires syriens en Allemagne, Autriche, Norvège, ou en Suède qui fut en 2017 le premier pays à condamner un ex-soldat du régime pour crime de guerre.

En France également, des enquêtes sont en cours.

A travers l'Europe, Syriens, ONG et employés des Nations unies rassemblent des témoignages, décortiquent et analysent photos, vidéos, dossiers extirpés de l'un des conflits les mieux documentés de l'Histoire.

Sur les réseaux sociaux, ils traquent sans relâche des tortionnaires qui se sont glissés dans le flot des réfugiés en Europe, en voulant faire oublier leur sombre passé.

Un millier

Ces affidés du régime seraient un millier sur le continent, selon des activistes. Une estimation impossible à vérifier mais parmi eux figure, selon l'opposition autrichienne, un ex-général de la Sûreté d’Etat de Raqa, Khaled al-Halabi, auquel Vienne a accordé l'asile.

L'an dernier, les enquêteurs allemands ont également interpellé un médecin syrien qui exerçait dans une station thermale près de Francfort. Il est soupçonné d'avoir torturé des blessés dans un hôpital militaire de Homs. Deux cousins d'une victime, eux aussi désormais installés en Europe, l'ont formellement identifié.

C'est justement en Allemagne, qui abrite la plus importante diaspora en Europe, que les efforts des Syriens ont jusqu'ici le plus abouti.

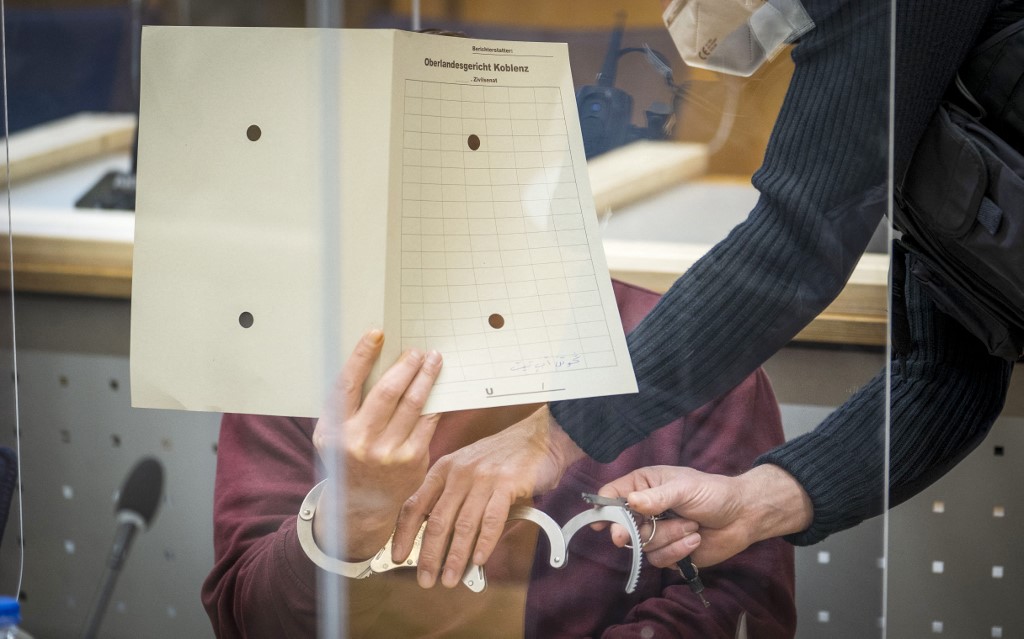

La Cour de Coblence vient ainsi de prononcer la condamnation historique d'un ancien agent des services de renseignement syrien pour complicité de crimes contre l'humanité.

Un second verdict pourrait être rendu en fin d'année par cette Cour à l'encontre d'Anwar Raslan, un ancien colonel du renseignement qui encourt la perpétuité pour la mort de 58 détenus dans la prison d'Al-Khatib où a été emprisonné Wassim Mukdad.

Compétence universelle

Pour agir, les Syriens s'appuient sur le principe de la « compétence universelle » qui permet de juger toute personne pour les infractions les plus graves commises n'importe où dans le monde.

C'est actuellement l'unique possibilité de juger les forfaits perpétrés en Syrie en raison de la paralysie de la justice internationale, comme le souligne Catherine Marchi-Uhel, à la tête du Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII), chargé à l'Onu d'enquêter sur les crimes commis en Syrie.

« Le Conseil de sécurité de l'ONU peut référer une situation à la Cour pénale internationale (CPI). En 2014, il y a eu une proposition de résolution qui a été bloquée par l'utilisation de leur droit de véto par la Russie et la Chine », rappelle la magistrate française depuis Genève.

En 2018, sur la base de cette compétence universelle, l'Allemagne puis la France ont émis des mandats d'arrêt internationaux contre Jamil Hassan, un proche de Bachar al-Assad, directeur jusqu'en 2019 du renseignement de l'Armée de l'air.

Paris a aussi entamé des poursuites à l'encontre notamment d'Ali Mamlouk, qui supervise le tentaculaire appareil sécuritaire.

Mais pour l'avocat Patrick Kroker, qui représente des parties civiles à Coblence, beaucoup de pays européens rechignent encore à agir en vertu de la compétence universelle, par crainte de plaintes « politiquement motivées ».

Pour Wassim Mukdad, tout a commencé autour d'un barbecue à l'été 2019, dans le Görlitzer Park, à Berlin. Il y rencontre l'avocate damascène Joumana Seif, initiatrice d'une plainte pour les viols et les abus sexuels perpétrés dans les prisons syriennes.

Serait-il prêt à témoigner contre Anwar Raslan qui vient d'être interpellé en Allemagne ?, lui demande-t-elle en aparté. Sa réponse fuse : « Bien-sûr ! ». Quelques semaines plus tard, il est entendu par la police allemande.

Mais toutes les victimes ne sont pas aussi déterminées à raconter leurs épreuves.

Beaucoup redoutent de mettre en danger leurs proches restés en Syrie. D'autres, murés dans leur drame, ne veulent pas raviver les blessures.

Pour rencontrer à Berlin le plus illustre de ces « chasseurs de tortionnaires », il faut pousser la porte d'un modeste bureau dans une ancienne brasserie du XIXe siècle. Une puissante odeur de tabac goût fruité désigne la cigarette électronique d'Anwar al-Bunni.

L'avocat, emprisonné pendant cinq ans dans les geôles syriennes, connaît bien Anwar Raslan qui l'a arrêté à Damas en 2006. Près d'une décennie plus tard, il tombe nez à nez avec lui à ... Berlin, au pied du foyer de demandeurs d'asile où ils sont alors hébergés.

« Je me suis dit que je le connaissais. Mais impossible de le remettre », se remémore le sexagénaire volubile. Il l'aperçoit à nouveau en mars 2015 dans un grand magasin. Entre-temps, il a appris qui il était. « Mais à l'époque je n'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais faire contre lui ».

En juin dernier, il croise encore sa route. Cette fois, Anwar Raslan est dans le box des accusés et Anwar al-Bunni entendu comme témoin.

Un tournant

Pour cet infatigable défenseur des droits de l'Homme, qui recueille les témoignages des victimes, l'ouverture du procès de Coblence « a marqué un tournant, les Syriens se sont mis à reprendre espoir en voyant que la justice agissait ».

« Nous avons maintenant des tas de gens qui veulent parler, nous n'avons même plus le temps de les recevoir tous », poursuit-il. Un bombardement silencieux de messages venu d'un smartphone hyperactif confirme ses propos.

A Paris, un autre avocat qui a croupi dans les geôles du pouvoir, Mazen Darwish poursuit une quête similaire avec sa cellule d' « enquêteurs » du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression (SCM).

Un travail de longue haleine car pour chaque dénonciation ou signalement, ils doivent démêler le vrai du faux.

Avec deux autres ONG, ils ont récemment déposé des plaintes auprès des parquets allemand et français pour des attaques chimiques imputées au régime Assad.

Mais outre les témoignages, la collecte d'éléments de preuve s'avère indispensable dans ces procédures et c'est la tâche que s'est assignée l'ONG Commission internationale pour la justice et la responsabilité (CIJA).

Pas d'adresse officielle, pas de plaque à l'entrée des locaux. Avant de s'entretenir avec son fondateur, le Canadien Bill Wiley, il faut s'engager à ne pas révéler le nom de la ville où l'organisation a archivé, dans une salle sécurisée, plus d'un million de papiers du régime syrien.

« A l'époque, le régime (en pleine déroute sur le terrain) abandonnait en catastrophe de nombreux bâtiments en laissant un tas de documents », se souvient Wiley, qui a notamment travaillé pour les procureurs du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie puis pour le Rwanda.

« Nous avons conclu des accords avec des groupes armés d'opposition pour qu'ils ne les détruisent pas », explique ce juriste de 57 ans. « Nos équipes étaient proches des opérations et pouvaient courir récupérer ces documents ou alors leurs contacts au sein des services de renseignement les appelaient ».

Acheminer hors de Syrie

Jusqu'à une cinquantaine de collaborateurs de CIJA, dont le budget est assuré par les Etats-Unis ou l'Union européenne, ont opéré sur le terrain au péril de leur vie.

« Le plus dangereux a été d'acheminer ces documents hors de Syrie quand les lignes de front ne cessaient d'évoluer », poursuit-il.

Des équipes d'analystes s'attèlent ensuite à une titanesque entreprise : démêler l’écheveau des responsabilités et « replacer les hauts responsables dans les structures de commandement ».

L'ONG a versé au dossier Raslan deux rapports d'enquête portant la signature de l'accusé. Elle assure en outre avoir reçu, depuis 2016, 569 requêtes de 13 États occidentaux concernant 1.229 personnes liées au régime.

Pour traquer ces suspects, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, ou encore la Belgique et la Suisse disposent de policiers spécialisés.