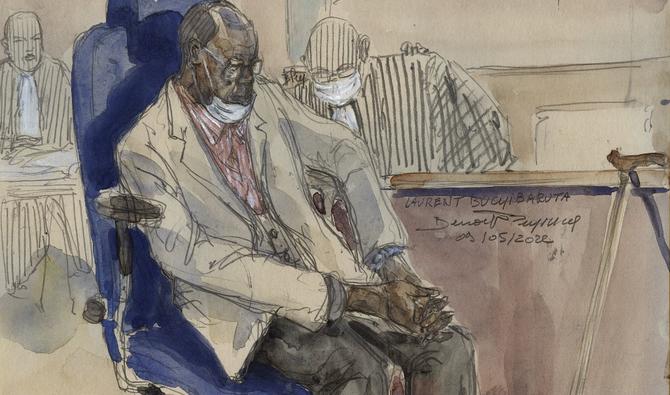

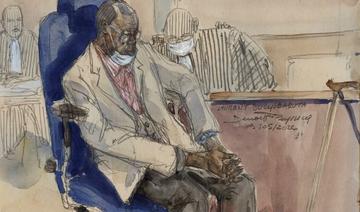

PARIS: En voyant les nombreux cadavres, il avait un "hochement de tête approbateur". Au procès à Paris d'un ex-préfet rwandais pour génocide, le rescapé d'un massacre de Tutsi a livré vendredi un témoignage à charge, la défense pointant ses "déclarations contradictoires".

Des milliers de kilomètres les séparent. Depuis Kigali, les premiers mots du témoin Simon Mutangana sont pour l'accusé: "Laurent Bucyibaruta a joué un rôle dans le génocide des Tutsi".

L'ancien préfet, qui comparaît libre à 78 ans devant la cour d'assises de Paris, reste bien enfoncé dans sa chaise. Il nie les accusations de génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité.

Simon Mutangana a fui sa maison et les tueries dès les premiers jours du génocide, qui a fait au moins 800.000 morts entre avril et juillet 1994 au Rwanda, essentiellement parmi la minorité tutsi.

Il affirme avoir vu une première fois l'ancien préfet de Gikongoro, région du sud du pays, à son arrivée dans le diocèse où il s'est réfugié avec d'autres Tutsi.

Il leur annonce qu'ils vont être déplacés au camp de Murambi, sur le site d'une école en construction à environ 1,8 km de la préfecture, "dans le but d'assurer notre sécurité", déclare Simon Mutangana.

"Ca ne s'est pas passé ainsi", poursuit cet agriculteur de 65 ans, costume gris sur une chemise blanche, qui a perdu de nombreux proches dans ce massacre.

A Murambi, les réfugiés affluent en très grand nombre les jours qui suivent. "Nous étions au moins 50.000", estime Simon Mutangana. "Nous souffrions de la faim et de la soif".

Le 21 avril 1994 à 3H00 du matin, le site est attaqué par des gendarmes et des miliciens extrémistes Interahamwe. "Nous nous battions avec des pierres et des morceaux de bois quand eux utilisaient grenades, fusils, machettes et gourdins", souligne le témoin.

"Nous nous sommes battus jusqu'à l'épuisement, certains avaient été tués, d'autres avaient fui", retrace-t-il.

Au lever du jour, Simon Mutangana dit avoir vu "des autorités" locales sur place. "Le préfet est arrivé après", assure le témoin.

Il ne se rappelle plus l'heure précise. Entendu à de nombreuses reprises, il a pu donner différents horaires mais a toujours maintenu avoir vu le préfet ce matin là, entre 6H00 et 8H00. "Je n'avais pas de montre et la situation était catastrophique", justifie le rescapé.

« De mes oreilles »

"Je comprends que vous étiez au milieu de cadavres. C'est dans cette position là que vous auriez vu le préfet à 30 à 50 mètres de distance", s'étonne l'un des avocats de Laurent Bucyibaruta, Me Jean-Marie Biju-Duval.

Le témoin acquiesce.

Dans une audition, il avait dit s'être caché "en dehors du camp de déplacés, dans un champ de sorgho", il évoque maintenant la "cour" du camp, souligne encore Me Biju-Duval.

"Ce champ était en contrebas de la cour, je m'y suis rendu après m'être extirpé des cadavres", rétorque Simon Mutangana.

"Je comprends que vous tentez de rendre compatible des déclarations contradictoires", persifle l'avocat de la défense.

Il pointe un autre élément : Simon Mutangana a-t-il vraiment entendu le préfet demander aux miliciens de se rendre à la paroisse de Cyanika, à environ 6 km au nord-est, où un autre massacre de Tutsi a eu lieu le même jour ? Ou a-t-il juste supposé que c'était lui et pas une autre personne ?

"Je maintiens ce que j'ai dit", répond le témoin, d'un ton toujours égal.

En regardant "les corps jonchant le sol", Laurent Bucyibaruta "faisait un hochement de la tête approbateur", dit Simon Mutangana. "Il a dit aux Interahamwe qui avaient des grenades et des fusils d'aller à Cyanika".

"+Allez à Cyanika+, c'est quelque chose que j'ai entendu de mes oreilles", insiste le rescapé.

L'ancien préfet conteste avoir été présent sur le site le jour de l'attaque, affirmant être resté chez lui. Il sera entendu ultérieurement sur ces accusations.

L'instruction avait conclu à sa présence sur le site, se basant sur ce point sur les déclarations constantes de Simon Mutangana.

Le procès est prévu jusqu'au 12 juillet.