La plupart des pays et des institutions traînent un passé trouble qu’ils ont souvent du mal à affronter, d’abord en le reconnaissant, puis en s’excusant, en tirant les leçons nécessaires et, éventuellement, en compensant les personnes touchées par leurs méfaits — même des générations plus tard.

Au Royaume-Uni, le pays est encore hanté par l’héritage de son implication dans la traite des esclaves, notamment la manière dont il en a tiré profit et comment cela affecte encore aujourd’hui les descendants d’esclaves et leurs pays d’origine, avec de nombreux cas où, même à ce jour, des individus et des institutions continuent d’en bénéficier.

En 2007, le Premier ministre Tony Blair, dans une démarche saluée, fut le premier dirigeant britannique à exprimer son « profond chagrin » quant au rôle de son pays dans la traite négrière. Il aura fallu 200 ans après l’abolition de la traite dans l’Empire britannique pour qu’un tel sentiment soit exprimé. Pourtant, Blair a aussi été critiqué par les organisations de défense des droits des Noirs et d’autres groupes pour ne pas être allé plus loin et ne pas avoir présenté des excuses officielles. Celles-ci n’ont toujours pas été formulées.

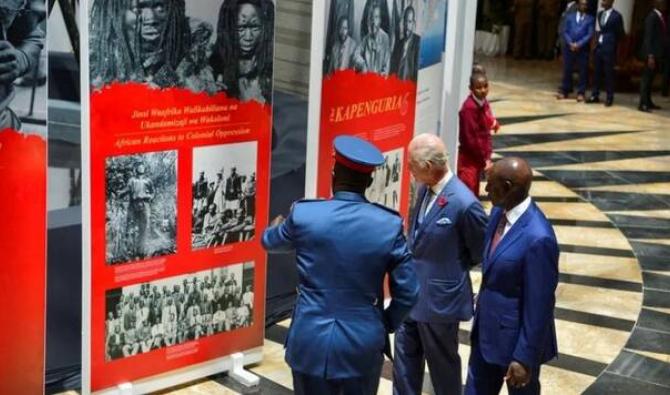

Plus récemment, le roi Charles, lors d’une visite au Kenya, a réitéré son « profond chagrin et ses regrets » face aux « méfaits » de l’époque coloniale, mais s’est lui aussi arrêté avant de prononcer des excuses. Pendant la traite transatlantique, le Royaume-Uni a transporté et réduit en esclavage environ 3 millions de personnes africaines. Mais l’abolition de la traite n’a pas mis fin à l’esclavage, puisque la possession d’êtres humains restait autorisée — seule la traite entre l’Afrique et les colonies britanniques avait été abolie. Bien que cette mesure ait représenté un pas important vers la libération de toutes les personnes réduites en esclavage, aucune excuse n’a été émise.

Cela soulève une question ouverte : que vaut l’expression de regrets sans excuses officielles ? Et même si des excuses sont finalement formulées, que signifient-elles lorsqu’elles arrivent deux siècles après la fin de la traite dans le pays ? Et surtout, sommes-nous capables d’apprendre de ces méfaits et de reconnaître sincèrement qu’encore aujourd’hui, les descendants d’esclaves et leurs pays d’origine paient le prix de ce qui s’est passé, et qu’ils doivent être indemnisés ? Plus inquiétant encore est l’inaction des mêmes pays au cœur de la traite négrière lorsqu’il s’agit de lutter contre les formes modernes d’esclavage.

Dans ce contexte, une récente étude approfondie de l’Université d’Édimbourg intitulée « Esclavage, colonialisme et philanthropie à l’Université d’Édimbourg », qui examine ses liens historiques avec l’esclavage et le colonialisme, représente une étape importante vers la reconnaissance et le traitement des liens extrêmement problématiques entre une grande institution britannique et la traite des esclaves. Cette étude, dirigée par des universitaires avec une forte implication des communautés, propose aussi une longue liste de recommandations que l’université devrait mettre en œuvre pour surmonter cet aspect sombre de son histoire.

Ce qui terrifierait probablement n’importe quel universitaire contemporain de cette prestigieuse université écossaise — comme de toute autre ayant participé à l’esclavage — est le fait qu’elle a joué un rôle majeur dans la création de théories racistes tout en tirant profit de l’esclavage. Le rapport confirme que l’université a bénéficié des profits tirés de l’asservissement des Africains et du colonialisme, par des dons individuels, et qu’elle continue à en bénéficier aujourd’hui encore.

L’idée même que l’institution « fut un refuge pour des professeurs et anciens élèves ayant développé des théories sur l’infériorité raciale et la suprématie blanche, comme l’idée que les Africains étaient inférieurs aux Blancs et que les peuples non blancs pouvaient être colonisés au profit des nations européennes », est évidemment choquante. Cela doit inciter toutes les institutions universitaires à revoir leurs garde-fous pour garantir que leurs recherches ne soient ni dictées par le désir de plaire à leurs mécènes, ni trop conformistes — voire craintives — pour remettre en question les idées reçues de leur époque et publier des travaux manquant de rigueur scientifique. Aucune institution, surtout académique, ne mérite de conserver sa crédibilité si ses chercheurs compromettent ce qui est probablement la qualité la plus précieuse que tout universitaire doit préserver : son intégrité.

Il est vrai que le passé ne peut être changé, mais il est possible d’en tirer des leçons. Il est tout aussi important de rectifier les erreurs dont les conséquences continuent de résonner dans nos sociétés, même des décennies ou des siècles plus tard.

En réponse à un rapport similaire publié il y a plusieurs années, établissant que l’Université de Glasgow avait bénéficié de dons équivalents à des dizaines de millions de livres provenant des profits de l’esclavage, l’université a lancé le tout premier master mondial en justice réparatrice. Cette initiative s’est faite en partenariat avec l’Université des Antilles dans le cadre d’une campagne mondiale en faveur de réparations financières pour la traite transatlantique, qui s’est justement imposée dans le débat comme un outil essentiel pour compenser les dommages matériels et moraux causés par l’esclavage.

De même, l’une des recommandations du rapport de l’Université d’Édimbourg est la création d’un « Centre de recherche et de communauté pour l’étude du racisme, du colonialisme et des violences anti-noires », afin de mieux sensibiliser à ces questions. Le rapport reconnaît également que « le nombre de personnels et d’étudiants noirs est resté relativement stable au cours des cinq dernières années », ce qui montre qu’il reste beaucoup à faire pour remédier aux persécutions et discriminations du passé — un reflet fidèle de la société en général.

Au Royaume-Uni, le pays est encore hanté par l’héritage de son implication dans la traite des esclaves, notamment la manière dont il en a tiré profit.

Yossi Mekelberg

Il y a du courage à commander une telle enquête, à être honnête dans la publication de ses conclusions et à chercher des moyens de réparer les fautes historiques qui pèsent encore sur l'université. Pendant trop longtemps, l'illusion a prévalu que les citoyens qui sont en principe égaux aux yeux de la loi sont également traités de la même manière dans la société. Ce n'est pas ce dont les membres des minorités témoigneraient dans leur expérience quotidienne, que ce soit au cours de leurs années de formation dans l'enseignement, lorsqu'ils recherchent un emploi ou même dans leur vie sociale.

Le scandale Windrush est un exemple flagrant de la façon dont le Royaume-Uni a maltraité des personnes — beaucoup étant des descendants d’esclaves — qui ont grandement contribué à reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale, et qui restent encore aujourd’hui victimes de racisme sociétal et institutionnel.

Une excuse sincère de la part d’institutions ayant bénéficié — directement ou indirectement — de l’esclavage pourrait grandement contribuer à lever les barrières psychologiques ressenties par leurs descendants dans leur relation avec la société et l’État. Une telle excuse, émanant du gouvernement et de la monarchie, enverrait un message clair : le pays assume enfin ses fautes, même si c’est 200 ans plus tard.

Yossi Mekelberg est professeur de relations internationales et membre associé du programme Mena à Chatham House. X: @YMekelberg

NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com