LONDRES: Le 13 septembre, Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, a été arrêtée à Téhéran pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes. Détenue par la Gacht-e Erchad – la «patrouille de l'orientation» ou la police des mœurs – elle a subi un traumatisme crânien tragique et, après trois jours de coma, elle est décédée à l'hôpital.

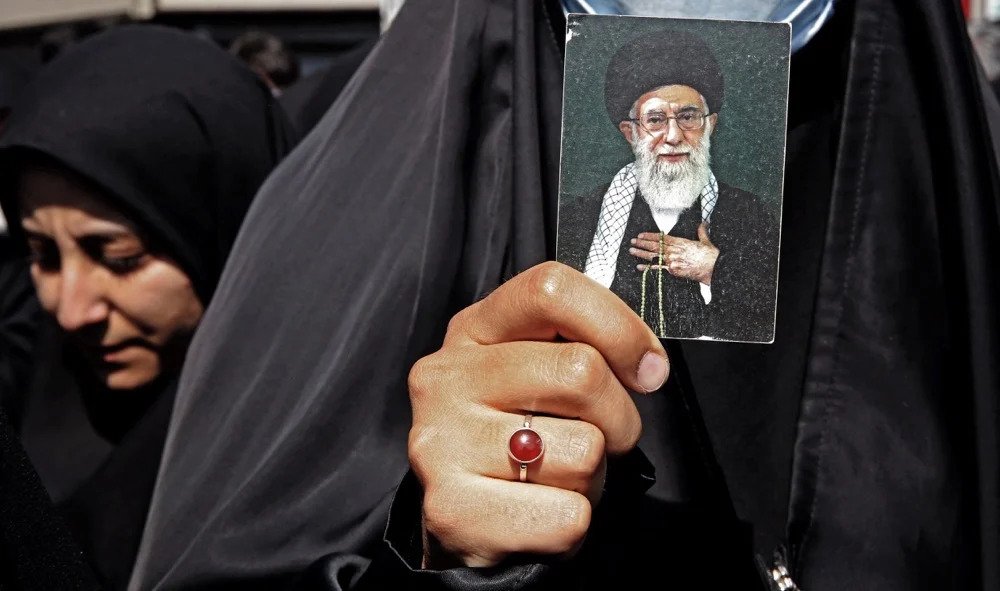

Sa mort a déclenché des centaines de manifestations dans tout le pays, au cours desquelles hommes et femmes sont descendus dans la rue en grand nombre, les femmes évitant ouvertement le port obligatoire du hijab et se coupant les cheveux en public en signe de défi.

Un nouveau rapport de l’Institut Tony Blair pour le changement global, étayé par deux sondages consécutifs réalisés auprès de milliers d'Iraniens, a conclu que le rejet généralisé du hijab n'est rien d'autre que le symbole d'une aspiration nationale au changement de régime.

Les manifestations actuelles ne sont pas «un feu de paille», révèle Kasra Aarabi, co-auteur du rapport et responsable du programme Iran de l'unité politique sur l'extrémisme de l’Institut Tony Blair pour le changement global.

«Les manifestations auxquelles nous assistons actuellement sont sans précédent par leur longévité et par leur ampleur. Mais elles s'inscrivent dans la continuité de la tendance à l'agitation qui a émergé en 2017, depuis laquelle nous voyons les Iraniens descendre systématiquement dans la rue.»

Aarabi, chercheur non-résident à l’Institut du Moyen-Orient de Washington et ayant le farsi comme langue maternelle, estime que les troubles actuels, qui sont parmi les pires observés en Iran depuis que la révolution de 1978 a remplacé le régime modernisateur du Chah, constituent un moment crucial pour l'Iran.

«C'est le début de la fin de la République islamique», a-t-il jugé.

«Il est clair depuis des années que le peuple iranien ne veut pas de réforme, il veut un changement de régime, la chute de la République islamique dans son intégralité et la création d'une démocratie laïque.»

Aarabi affirme que les jeunes iraniens sont témoins des grands changements qui se produisent ailleurs dans la région, de la construction de ponts dans le cadre des accords d'Abraham aux grandes réformes de modernisation en Arabie saoudite, «et ils se demandent: “Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela?”»

Le rapport de l’Institut Tony Blair pour le changement global s'appuie sur deux sondages réalisés auprès de dizaines de milliers d'Iraniens, qui montrent à quel point l'Iran est devenu une société laïque, malgré plus de quarante ans de vie sous une théocratie chiite radicale.

Les principales conclusions sont les suivantes: en Iran, les hommes et les femmes sont opposés de façon presque égale au port obligatoire du hijab, rejeté par 70% des hommes et 74% des femmes.

Cette opposition s'étend également à ce que l'on pourrait croire être le fossé entre la ville et la campagne, où les gens sont traditionnellement considérés comme plus conservateurs.

Seuls 21% des Iraniens urbains croient en cette pratique, un soutien qui ne passe qu'à 28% dans les communautés rurales.

Comme on pouvait s'y attendre, le rejet du port obligatoire du hijab est le plus fort chez les jeunes – 78% des répondants âgés de 20 à 29 ans s'y opposent.

Pourtant, 68% des Iraniens âgés de 30 à 49 ans et 74% de ceux âgés de plus de 50 ans – la génération dite de la révolution – s'opposent également à cette pratique.

Seule une petite minorité d'Iraniens est favorable à cette pratique – seulement 13% des femmes et 17% des hommes.

Selon l’Institut Tony Blair pour le changement global, les manifestations contre le hijab ont clairement pour objectif un changement de régime: 84% des personnes qui s'opposent au code vestimentaire souhaitent également la fin de la République islamique.

En outre, «le mouvement de protestation contre le régime en Iran est fondamentalement laïc», indique le rapport, ajoutant que «76% des Iraniens qui souhaitent un changement de régime considèrent également que la religion n'a pas d'importance dans leur vie».

En fait, la «sécularisation sans précédent» qui secoue l'Iran est telle que l’Institut Tony Blair pour le changement global conclut que «la société iranienne n'est plus religieuse».

Seule une minorité en déclin dans la république théocratique suit l'obligation islamique de prier cinq fois par jour, allant de 33% des Iraniens ruraux à seulement 26% des citadins.

Si l'on prend en compte le niveau d'éducation, seuls 26% des Iraniens titulaires d'un diplôme universitaire prient cinq fois par jour, tandis que le pourcentage des personnes ayant un diplôme d'études secondaires ou moins est presque similaire, soit 28%.

Bien que le rapport Manifestations et sondages dans les rues d'Iran: comment retirer le hijab est devenu un symbole de changement de régime, a été publié mardi, il contient des données inédites issues de deux sondages réalisés en Iran en 2020 et 2022.

Selon l’Institut Tony Blair, cela démontre que la question du hijab et l'aspiration à la sécularisation de la société iranienne couvaient depuis des années.

«Les manifestations d'aujourd'hui sont la conséquence de l'énorme fossé entre le régime et le peuple iranien», a signalé Aarabi.

«Bien que vivant sous une théocratie islamiste radicale, le peuple iranien est le plus laïque du Moyen-Orient. Un processus graduel de sécularisation et de libéralisation a commencé au début des années 1990 et il a atteint des niveaux sans précédent au cours des cinq dernières années.»

Le nouveau rapport s'appuie sur des sondages réalisés en juin 2020 et février 2022 par le Groupe d'analyse et de mesure des attitudes en Iran – GAMAAN – une fondation de recherche indépendante et à but non lucratif enregistrée aux Pays-Bas.

Au lieu des méthodes conventionnelles de sondage en face à face ou par téléphone, GAMAAN affirme utiliser «des outils numériques et des méthodes alternatives pour saisir les véritables opinions des Iraniens... permettant aux Iraniens de répondre sincèrement à des questions sur des sujets sensibles, sans craindre pour leur sécurité».

Dans le cadre d'une enquête menée par GAMAAN en juin 2020, 39 981 personnes ont répondu à des questions relatives à la religion. En février 2022, 16 850 Iraniens ont répondu à des questions sur les systèmes politiques.

Analysés en fonction de la répartition démographique, indique l’Institut Tony Blair, «les résultats révèlent l'émergence constante d'un consensus dans les rues, qui est fondamentalement anti-hijab obligatoire et anti-régime».

Des milliers d'arrestations ont suivi la répression des manifestants par le régime. Certains ont été accusés de crimes passibles de la peine de mort, tels que l'«inimitié envers Dieu» et la «corruption sur Terre».

Ce mois-ci, au moins cinq exécutions de manifestants ont été effectuées et confirmées par l'État, et un nombre inconnu de personnes, dont des enfants, a été tué lors des manifestations.

L'agence de presse HRA, fondée en 2005 pour surveiller les violations des droits de l'homme en Iran, affirme que plus de 400 manifestants ont été tués et qu'au moins 17 250 personnes ont été arrêtées.

La semaine dernière, l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a indiqué que «depuis la fin septembre, on estime que 50 enfants ont perdu la vie dans les troubles publics en Iran».

Le dernier en date est un garçon de 10 ans, Kian Pirfalak, qui fait partie des nombreuses personnes tuées par balle dans et aux alentours des manifestations de mercredi dernier (16 novembre). Il a été touché par des tirs et il est mort alors que son père et lui rentraient chez eux en voiture dans la ville d'Izeh, dans l'ouest de l'Iran.

Les manifestations, largement couvertes en Occident, ont gagné en visibilité cette semaine lorsque l'équipe de football iranienne a refusé catégoriquement de chanter l'hymne national avant son match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Angleterre, au Qatar.

Avant le match, le capitaine Ehsan Hajjsafi a souligné que l'équipe soutenait ceux qui étaient morts lors des manifestations, ajoutant «nous devons accepter que les conditions dans notre pays ne sont pas bonnes et que notre peuple n'est pas heureux».

Selon Aarabi, de l’Institut Tony Blair, l'Occident n'a pas reconnu la transformation qui s'est produite dans la société iranienne «parce qu'il s'est concentré uniquement sur la vision de l'Iran, et de la dissidence dans le pays, à travers le prisme de l'accord nucléaire de 2015, puis du retrait des États-Unis par Trump de cet accord».

«Mais cette dissidence n'est pas motivée par l'accord nucléaire, ni par la réimposition de sanctions. Elle est motivée par la vie sous un régime totalitaire, misogyne et idéologique, qui a toujours privilégié les intérêts de son idéologie islamiste radicale à ceux du peuple iranien.»

Commentant le rapport, Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique qui a fondé son institut en 2016, a déclaré que «le peuple iranien a fait preuve d'une bravoure et d'un courage extraordinaires au cours des deux derniers mois. Les iraniens doivent savoir qu'ils ont le soutien de millions de personnes à travers le monde qui admirent la position qu'ils ont prise pour la liberté».

«J'ai toujours dit, et je le maintiens encore plus aujourd'hui, que l'événement le plus libérateur pour le Moyen-Orient aura lieu lorsque le peuple iranien sera enfin libre.

Pour le peuple iranien ordinaire, les valeurs que beaucoup qualifient d'«occidentales» sont en fait les leurs. Ni eux ni leur pays ne doivent être définis par la République islamique. En tant que grand peuple, dont l'histoire et la civilisation sont riches et variées, ce sont eux et eux seuls qui doivent définir leur propre avenir.

«C'est pourquoi je crois fermement qu'il est dans notre intérêt aujourd'hui, en Occident, de montrer notre profonde solidarité avec les manifestants qui risquent leur vie pour ce que nous considérons si souvent comme acquis.»

Il est «temps pour nous, Occidentaux, de repositionner notre politique de manière à établir une distinction claire entre le peuple iranien et la République islamique. Nos efforts doivent servir le premier».

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com