Des liens ont été rompus lorsque la Turquie a dévié de sa stratégie de non-interférence dans les affaires arabes.

Les relations turco-arabes ont été ont été affectées par l’approche néo-ottomane du parti d’Erdogan.

Résumé

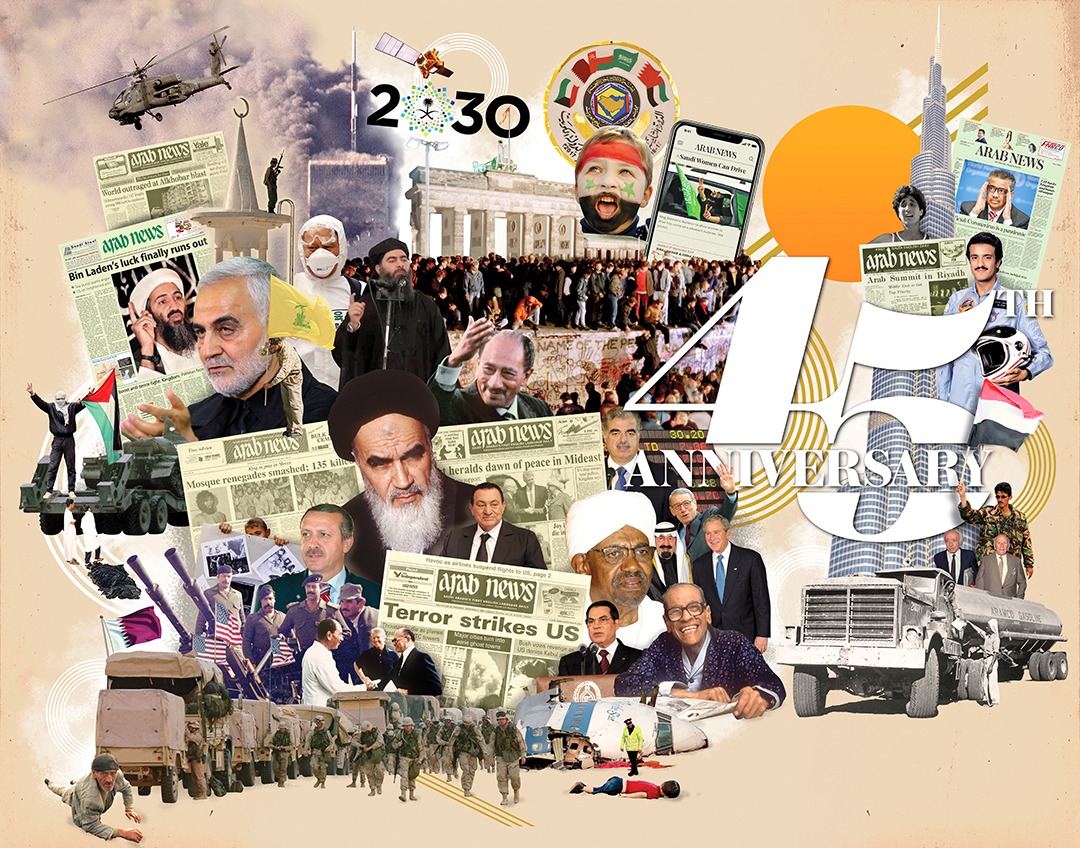

Le 14 août 2001, Recep Tayyip Erdogan, ancien maire d’Istanbul, a uni les chefs de plusieurs partis islamistes qui avaient été dissous ou interdits, pour former le Parti de la Justice et du Développement ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’. Depuis ce moment, l’AKP a dominé la scène politique turque.

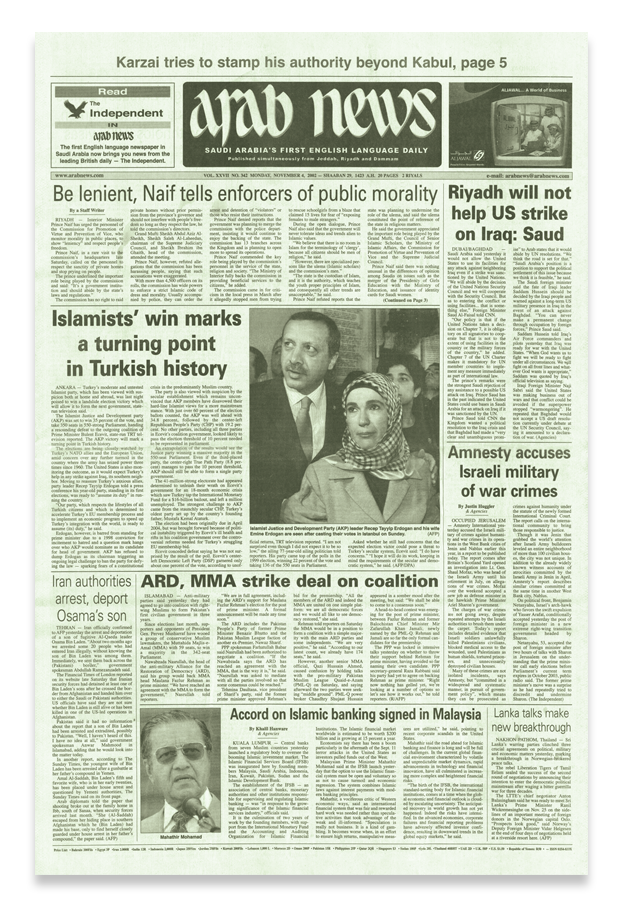

La victoire écrasante de l’AKP aux élections législatives du 3 novembre 2002 – la première pour un parti d’idéologie islamiste depuis la fondation de la République en 1923 –a été un tournant majeur dans l’histoire de la Turquie.

Beaucoup ont craint que cette victoire ne constitue une menace pour la constitution laïque de la Turquie mais Erdogan s’est engagé à « bâtir une Turquie où la logique prévaut » et a fait la promesse que « sous notre gouvernement, la Turquie sera en harmonie avec le monde ».

Erdogan a été Premier ministre de 2003 à 2014, lorsqu’il devint le 12ème président turque. Son parti, l’AKP, est encore au pouvoir depuis 17 ans, malgré des accusations de corruption, un rétropédalage par rapport à son engagement de respecter les valeurs démocratiques laïques du pays, et ayant survécu à une tentative de coup d’état militaire en 2016.

Néanmoins, en 2017, le parti a remporté de justesse le référendum octroyant au président de nouveaux pouvoirs très étendus, affaiblissant le système démocratique turc.

ANKARA - J’ai rejoint le Parti turc de la Justice et du Développement (AKP) sur invitation de l’ancien président turc Abdullah Gül. Nous nous sommes rencontrés alors que j’étais ambassadeur à Riyad et qu’il était économiste à la Banque islamique de développement. Nos relations sont restées très bonnes depuis cette époque.

Les dates clés :

- Le 14 août 2001 : Recep Tayyip Erdogan, ancien maire d’Istanbul, fonde le parti conservateur ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’, le Parti de la Justice et du Développement.

- Le 3 novembre 2002 : l’AKP conserve la majorité aux élections législatives, une performance réitérée en 2011.

- Le 10 août 2014 : Ayant réuni plus de 51% des votes, Erdogan est élu président de la Turquie.

- Le 7 juin 2015 : l’AKP perd sa majorité aux élections législatives. En conséquence, le Parlement est sans majorité claire.

- Le 1er novembre 2015 : Erdogan convoque des élections législatives anticipées, qui voient l’AKP reprendre la majorité.

- Le 15 juillet 2016 : Une tentative de coup d’état orchestrée par une faction de militaires, voulant ‘restaurer la liberté et la démocratie’ est déjouée. La loi martiale et un couvre-feu sont proclamés. Le gouvernement procède à des arrestations massives et une purge de responsables et fonctionnaires dans l’ensemble des secteurs.

- Le 16 avril 2017 : l’AKP remporte de justesse un référendum supprimant le poste de Premier ministre, octroyant au président de nouveaux pouvoirs très étendus, et transformant le paysage politique turc d’un système parlementaire en un système présidentiel.

- Le 24 juin 2018 : l’AKP et le ‘Parti d’action nationaliste’, une formation ultranationaliste d’extrême droite, joignent leurs forces pour former l’Alliance du peuple, qui remporte la majorité aux élections. Erdogan est réélu président.

Etant le seul membre fondateur du parti familier avec les relations internationales, mes collègues avaient pensé que je devais écrire l’ébauche du chapitre ‘Relations Internationales’ pour le programme du parti. Voilà ce que j’avais écrit à l’époque concernant les relations de la Turquie avec le Moyen-Orient : « La Turquie maintient des relations historiques et culturelles fortes avec l’ensemble des pays du Moyen-Orient. L’AKP se servira de ces fondations pour coopérer avec ces pays dans tous les secteurs et développer ces atouts précieux. Il fera de son possible pour éliminer toute mésentente et améliorer les relations dans tous les domaines ».

Lorsque nous avons remporté les élections et que je fus nommé ministre des Affaires étrangères, nous nous sommes immédiatement attelés à mettre en application ces engagements. Quelques mois après l’accession au pouvoir de l’AKP, le Parlement turc – dont l’AKP détenait les deux-tiers des sièges – a rejeté la proposition des Etats-Unis d’ouvrir un second front au Nord de l’Irak, parce qu’il pensait qu’une invasion américaine n’apporterait rien d’autre que la désolation à ce pays arabe.

L’AKP a consolidé les relations de la Turquie avec tous les pays de la région et au-delà. Il a mis l’accent sur le soft power (puissance douce) dans ses relations avec l’ensemble des nations. En 2008, lors de l’élection de membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la Turquie était soutenue par 151 voix sur les 192 pays votants.

Ayant vécu plusieurs années en Arabie Saoudite, le Premier ministre Gül et moi-même étions tous deux pleinement conscients de l’importance d’entretenir des liens plus étroits avec Riyad. Nous avons donc fait de l’amélioration de ces liens une priorité. Des relations fortes existaient déjà et remontaient à des décennies. A la fin des années 1980, feu le président Turgut Ozal et le Roi Fahd insufflèrent un nouvel élan à ces relations amicales pour les transformer en une coopération s’étalant sur plusieurs domaines. J’étais ambassadeur à Riyad durant cette période et les autorités saoudiennes m’avaient largement ouvert les portes. Le gouvernement saoudien me conféra l’Ordre du Roi Abdelaziz (1ère classe) pour ma contribution à l’amitié turco-saoudienne.

« Ayant vécu plusieurs années en Arabie Saoudite, le Premier ministre Gül et moi-même étions tous deux pleinement conscients de l’importance d’entretenir des liens plus étroits avec Riyad ».

Yasar Yakis

La dynamique s’accéléra lorsque le Roi Abdallah se rendit en Turquie en 2006 et de nouveau en 2007. La seconde visite était effectuée en parallèle du sommet de l’Organisation de la coopération islamique. Le président Gül et le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, déviant de la pratique établie de recevoir les dirigeants de pays au palais présidentiel, s’étaient réunis avec le Roi Abdallah dans sa chambre d’hôtel. C’était une marque d’appréciation à l’attention du Roi et une preuve de l’attention particulière que les deux plus hauts dirigeants turcs portaient envers l’Arabie Saoudite.

Les deux pays ont également coopéré dans le cadre de la coalition contre Daech menée par les Etats-Unis. Mais l’engagement turc n’avait pas été aussi fort que celui d’autres pays.

En août 2014, le Cheikh Abdelaziz ben Abdallah Al-Cheikh, le Grand mufti de l’Arabie Saoudite, condamna Daech, en disant : « Les idées d’extrémisme, de radicalisme et de terrorisme n’ont rien à voir avec l’Islam ». Durant cette même période, dans une coïncidence fâcheuse, Ahmet Davutoglu, qui était alors Premier ministre, minimisa la gravité de l’existence de Daech en qualifiant ce dernier de « rien d’autre qu’un groupe de jeunes en colère ». Cette tentative de banalisation de la menace que représentait Daech a refait surface aujourd’hui, lorsqu’il a annoncé la création de ‘Futur’, un nouveau parti politique.

La déviation de la Turquie de sa position traditionnelle de non-interférence dans les affaires du monde arabe a débuté à travers son soutien militaire aux Frères musulmans en Syrie et en Libye et son appui politique à cette organisation en Egypte, en raison de l’inspiration profonde de l’AKP de l’idéologie des Frères. Dans le clivage entre les pays Arabes et le Qatar, la Turquie s’est rangée du côté du Qatar, probablement pour cette même raison : sa tendance à suivre l’idéologie des Frères musulmans.

« Les Turcs veulent des dirigeants qui renverseront la soupe corrompue qu’est devenue la politique turque et se comporteront de manière juste et honnête »

Extrait d’un éditorial paru dans Arab News, le 5 Novembre 2002.

Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, avait, en 1934, confié à un sous-secrétaire aux ministère des Affaires étrangères que « les relations étroites de la Turquie avec de nombreux pays Arabes sont de précieux atouts. Nous devons les maintenir et les améliorer, mais cela ne doit pas être confondu avec une ingérence dans les affaires arabes internes. La Turquie ne doit pas tenter de prodiguer des conseils, à moins qu’on ne le lui demande ». Aujourd’hui, la Turquie se comporte de manière diamétralement opposée à ces préceptes.

L’idéologie néo-ottomane de Davutoglu a jeté de l’huile sur le feu. Dans le programme scolaire en Turquie, il est mentionné que les Ottomans ont apporté paix, justice et stabilité au Moyen-Orient et dans les Balkans. Beaucoup en Turquie sont attachés à ces idées, mais ceux qui ont étudié l’histoire à partir d’autres livres savent que les aspects mémorables de la trace laissée par les Ottomans au Moyen-Orient et dans les Balkans sont plutôt négatifs.

La Turquie doit renoncer à cette idéologie usée et garder en mémoire que l’Empire ottoman s’est écroulé il y a 100 ans. Elle doit donc bâtir ses relations avec les pays qui faisaient partie de cet empire en prenant comme base les réalités du monde d’aujourd’hui.

Yasar Yakis est un ancien ministre des Affaires étrangères de Turquie et un membre fondateur de l’AKP, le parti au pouvoir à Ankara. Twitter : @yakos_yasar