Résumé

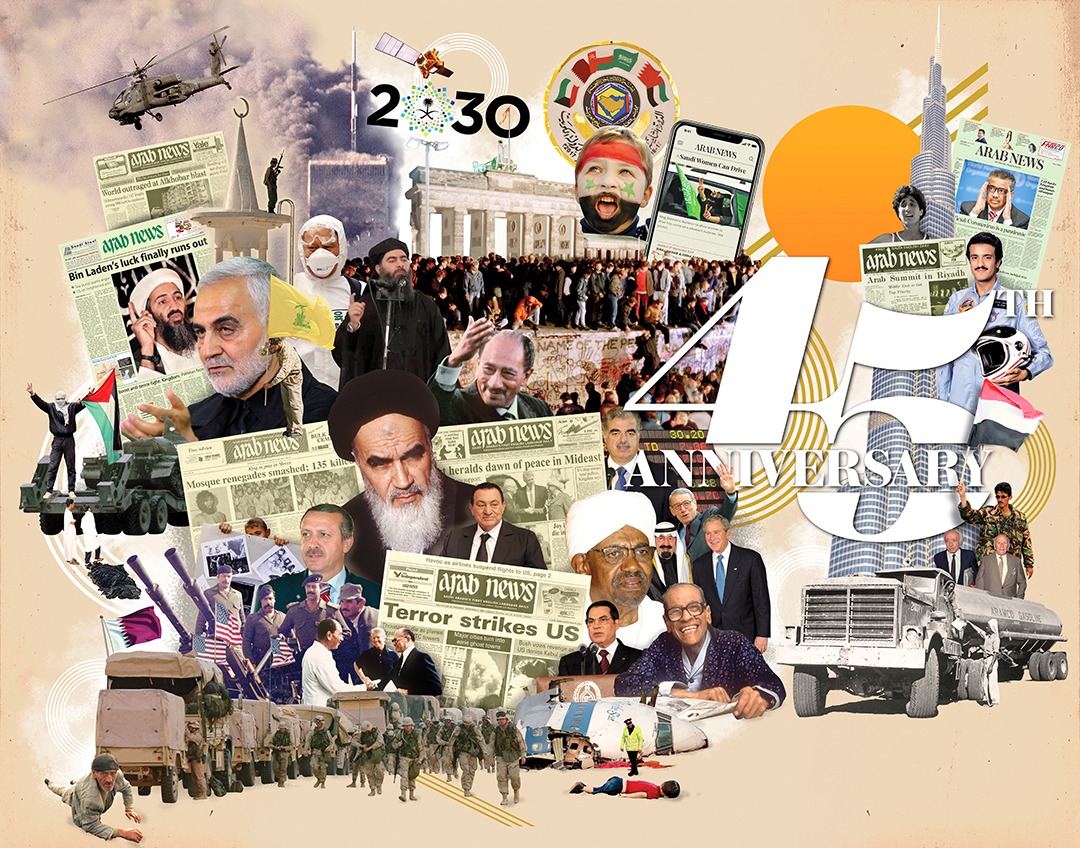

Le 30 juin 2014, Arab News a rapporté qu’un groupe terroriste sunnite, sous le nom d’Etat islamique d’Irak et du Levant, avait annoncé la création d’un califat, imposant son interprétation extrême de la Charia, la loi islamique, sur les régions conquises en Syrie et en Irak.

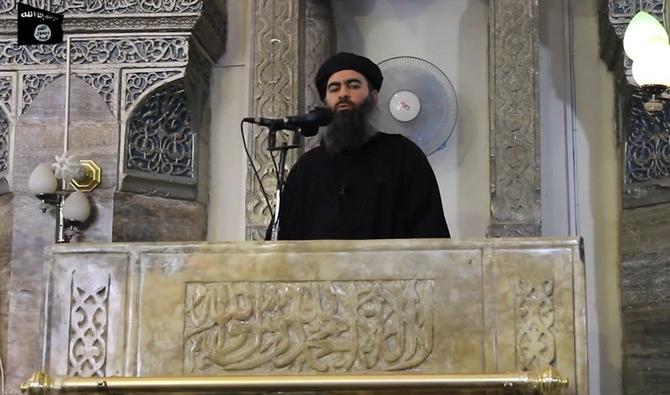

Mené par le ‘calife’ d’origine irakienne Abou Bakr Al-Baghdadi, le groupe a décrété que son nom serait désormais ‘Etat islamique’. Les territoires de son califat s’étendaient d’Alep en Syrie jusqu’à Diyala en Irak.

Connu dans le monde Arabe sous le nom de Daech, le groupe est responsable d’un règne de la terreur, marqué par des milliers de morts, des personnes détenues comme esclaves, des antiquités d’une valeur inestimable détruites ou volées, et des sites historiques dévastés, de Palmyre en Syrie jusqu’à Mossoul en Irak.

Bien que Daech existe encore en tant qu’idéologie ou menace, durant les cinq dernières années, une coalition de plusieurs dizaines de nations, dont six Etats du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), menée par les Etats-Unis, lui a repris 110 000 kilomètres carrés de territoires, libérant de son joug sept millions de personnes.

En octobre 2019, Al-Baghdadi s’est suicidé durant un raid américain sur sa cache, dans le Nord de la Syrie.

En juin 2014, je faisais partie de l’équipe qui avait lancé un nouveau groupe de travail (Think Tank) pour étudier l’extrémisme religieux. Notre mécène, l’ancien Premier ministre Tony Blair, pensait depuis un certain temps que les éléments idéologiques des groupes extrémistes étaient négligés, et qu’il était nécessaire d’avoir plus de recherches axées sur le sujet.

Durant le même mois, Daech avait rapidement franchi le Nord de l’Irak, repoussant les troupes gouvernementales et capturant une quantité importante de matériels, ce qui allait renforcer un peu plus ses nouvelles positions. Le 29 juin, dans la Mosquée centrale de Mossoul, Abou Bakr Al-Baghdadi, le chef du groupe, s’est déclaré calife d’un nouveau califat.

Le monde était fasciné et horrifié. La plupart des gens n’avaient jamais entendu parler de Daech et ignoraient ses liens avec Al-Qaïda, tissés durant la guerre d’Irak. Comment ce groupe avait-il surgi de nulle part pour conquérir le Nord de l’Irak ainsi que des territoires en Syrie ?

L’intérêt était tel qu’un article expliquant les origines du groupe, que j’avais publié sur le site de notre groupe de travail, était, à un moment, en tête des sujets de recherche sur Google.

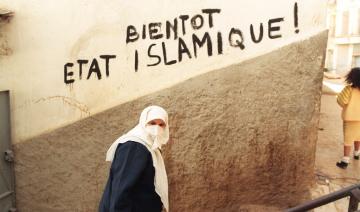

Pour les extrémistes et leurs sympathisants à travers le monde, c’était l’instant qu’ils avaient attendu et pour lequel ils s’étaient battus durant de nombreuses années. L’approche précautionneuse d’Al-Qaïda avait causé d’immenses frustrations. Enfin, pensaient-ils, se tenaient devant eux un chef et un groupe capables de réaliser les promesses qui leur avaient été faites.

Les extrémistes ont accouru en masse pour rejoindre Daech. Les estimations de 2016 indiquaient que 40 000 combattants étrangers avaient rejoint les rangs du groupe, avec un flux, à son pic, estimé à 2 000 par mois. La majorité venait du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Mais un nombre important venait d’Occident, du Sud et du Sud-Est de l’Asie.

A travers l’histoire moderne, dans tout mouvement social ou politique, de nouveaux types d’organisations ont fait surface et ont modifié les termes du débat. C’était le cas d’Al-Qaïda avec les attaques du 11 septembre 2001 et c’est également celui de Daech en 2014.

« A travers la planète, des gens prétendent encore agir au nom du prétendu califat d’Al-Baghdadi ».

Peter Welby

C’est probablement l’utilisation par Daech de moyens de propagande qui a retenu le plus l’attention (et une partie des violences, telles que l’immolation de Muath Al-Kasasbeh, le pilote jordanien, étaient perpétrées pour des raisons de propagande).

Cette propagande a produit des vidéos éditées de manière professionnelle ainsi que des magazines. De larges communautés ont été créées sur les réseaux sociaux. Les efforts pour contrer Daech, en ayant recours aux mêmes moyens, n’ont connu qu’un succès très limité, parce que la majorité de ceux qui s’y sont employé n’ont pas compris que la production de vidéos éditées de manière quasi-professionnelle n’était pas le but, mais simplement un mécanisme pour communiquer des idées.

Les dates clés :

- Le 29 juin 2014 : Daech proclame la formation d’un califat, dirigé par l’Irakien Ibrahim Awwad Ibrahim Al-Badri, connu sous le nom d’Abou Bakr Al-Baghdadi.

- Le 5 juillet 2014 : Al-Baghdadi fait sa seule apparition publique connue, dans une vidéo filmée à la Mosquée d’Al-Nouri, à Mossoul.

- Le 25 juillet 2014 : Daech publie des photos de la décapitation de douzaines de soldats syriens capturés. Durant les années qui suivent, d’autres vidéos de décapitations paraîtront, dont celles des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires britanniques Alan Henning et David Haines.

- Septembre 2014 : Les Américains forment une coalition internationale contre Daech.

- Le 1er juin 2017 : Les combattants de Daech tuent 163 personnes à Mossoul, en Irak.

- Le 21 juin 2017 : Daesh détruit la Grande Mosquée d’Al-Nouri, l’un des trésors historiques de Mossoul.

- Décembre 2017 : Daech détruit des monuments historiques à Palmyre en Syrie, classés au patrimoine mondial de l'humanité, établi par l'Unesco.

- Le 26 octobre 2019 : Les forces spéciales américaines repèrent la cache d’Al-Baghdadi dans le Nord de la Syrie. En activant sa ceinture d’explosifs, il se tue lui-même et trois de ses enfants.

- Le 14 novembre 2019 : Lors d’une réunion ministérielle à Washington, la coalition internationale de 82 membres, célèbre la libération des territoires qui avaient été pris par Daech, mais prévient que « ce succès et la défaite durable de Daech sont compromis…notre travail n’est pas terminé ».

Un autre domaine de changement radical résidait dans l’approche de Daech sur sa gouvernance. D’autres groupes terroristes transnationaux s’étaient essayés à la gouvernance auparavant – notamment Al-Qaïda dans la Péninsule arabe à la suite des attentats de 2011. Et d’autres groupes extrémistes de différentes idéologies avaient également tenté la gouvernance à une grande échelle, tels que les Talibans en Afghanistan. Mais Daech était le premier groupe avec une idéologie explicitement transnationale (il cherchait à établir un califat global) à tenter une gouvernance à grande échelle. Il lança un appel pour recruter des médecins et enseignants, il annonça en grande fanfare la création d’une monnaie et encouragea ceux qui rejoignaient son territoire à brûler leurs passeports.

« L’Irak a déclaré que le ‘califat’ de Daech touchait à sa fin, trois ans après sa proclamation, à la suite de la reconquête de la mosquée emblématique d’Al-Nouri, ce jeudi ».

Extrait d’un article de Siraj Wahab à la une d’Arab News, le 30 juin 2017.

Cela est lié au troisième domaine de changement radical et à la raison que, même aujourd’hui, alors que la majorité des territoires de Daech ont été libérés, des extrémistes des quatre coins de la planète commettent encore des attentats au nom du groupe. Les actes de Daech en 2014 ont lancé un message à travers le monde islamiste : « Nous tenons nos engagements ». Durant des décennies, des groupes divers et variés ont prétendu chercher à créer un califat. La plupart des observateurs ne les ont pas pris au sérieux et se sont concentrés sur la recherche de moyens pour que l’Occident cesse de les provoquer. Les actions de Daech lui ont fourni une légitimité aux yeux de ses sympathisants idéologiques.

Les combattants d’autres groupes extrémistes en Syrie et en Irak ont déserté – contrairement à Daech, leurs leaders étaient de simples chefs de guerre. Des groupes à travers le monde, du Nigeria aux Philippines, ont prêté allégeance à Daech. Et à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des cellules de Daech se sont engagées pour accroître son territoire.

Six ans plus tard, Al-Baghdadi est mort et les territoires de son califat en Syrie et en Irak n’appartiennent plus à Daech. Mais l’allégeance idéologique existe encore : Au Nigeria, dans le Sinaï, au Yémen, en Syrie, en Irak et ailleurs à travers le globe, des gens disent encore agir au nom d’Al-Baghdadi et de son prétendu califat.

Extrait d’un article d’Arab News, le 30 juin 2017

Voilà le pouvoir d’une idéologie. Quand nous sommes trop concentrés sur des personnalités, une propagande ou des territoires, nous risquons de passer à travers l’aspect le plus important. Ce n’était pas la personnalité charismatique de Baghdadi qui poussait des gens, qui ne l’avaient jamais rencontré et n’avaient jamais entendu parler de lui, à lui prêter allégeance. Si des vidéos astucieusement montées suffisaient, le monde entier se précipiterait pour prêter allégeance à Peter Jackson. Si les territoires étaient la clé, alors les soutiens pour Daech se seraient essoufflés sur les rives de l’Euphrate. Toutes ces choses ont leur importance, mais c’est l’idée d’un califat et les moyens de réaliser cette idée qui rassemblent les sympathisants de Daech.

Peter Welby est un consultant sur les religions et les affaires mondiales, spécialisé dans le monde arabe. Il était auparavant directeur de la rédaction d’un groupe de travail sur l’extrémisme religieux, ‘Centre on Religion & Geopolitics’ (Le Centre sur la Religion et la Géopolitique) et a travaillé dans les affaires publiques dans le Golfe Arabe. Il est basé à Londres et a vécu en Egypte et au Yémen.

Twitter : @pdcwelby