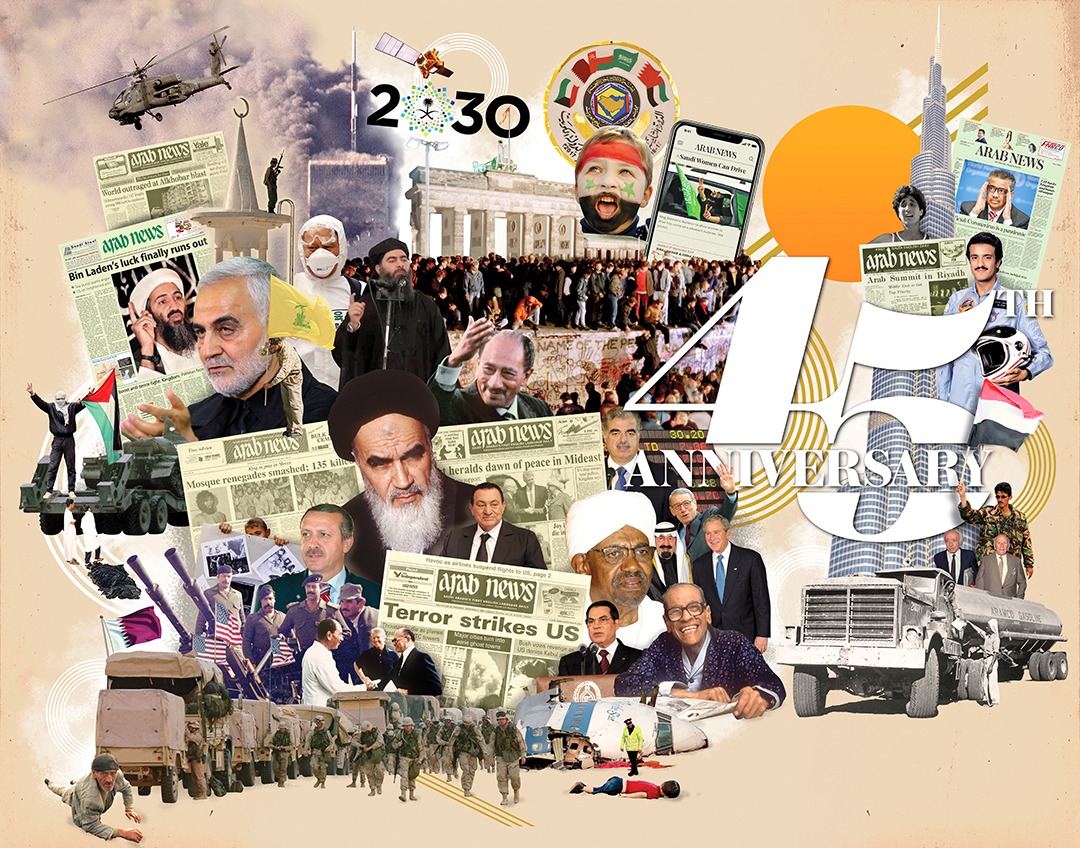

L’attaque de Juhayman Al-Otaibi sur la Grande Mosquée de La Mecque fut longtemps considérée comme un sujet tabou. Ce n’est que plusieurs décennies plus tard que la lumière sur ces évènements fut faite.

Résumé

Le 20 novembre 1979, premier jour de l’année islamique 1400, des dizaines de milliers de fidèles convergent vers la Grande Mosquée de La Mecque. Pour eux, l’occasion d’une vie, être dans le lieu le plus saint de l’Islam à l’aube d’un nouveau siècle, se présente.

Mais quelques instants après la fin du Fajr, la première prière du jour, la joie laisse place à l’horreur lorsque des coups de feu éclatent dans la cour. La Grande Mosquée, lieu le plus saint de l’Islam, est prise d’assaut par un groupe armé de 260 fondamentalistes islamistes. C’est le début d’un siège sanglant qui durera deux semaines et qui, dans le sillage de la Révolution iranienne, portera un sérieux revers aux efforts de modernisation du Royaume. La société saoudienne, aujourd’hui encore, s’en remet à peine.

DJEDDAH: Entourée d’un nuage de secret et rarement discutée, l’attaque de 1979 sur la Grande Mosquée de la Mecque a eu de sévères répercussions sur l’Arabie Saoudite. Une grande partie des hommes de ma génération ont grandi dans l’ignorance du prix fort que nous payions suite à l’attaque des extrémistes.

Les dates clés :

- Le 20 novembre 1979

Un groupe de fanatiques sous les ordres de Juhayman Al-Otaibi, un ancien caporal de la Garde nationale saoudienne, s’emparent de la Grande Mosquée de La Mecque.

- Le 23 novembre

Pour la première fois depuis des siècles, aucun sermon n’est prêché à partir de la Grande Mosquée. Les ulémas lancent une fatwa autorisant l’usage de la force sur le sol sacré contre les fanatiques s’ils refusent l’opportunité « de se rendre et de déposer les armes ».

- Le 24 novembre

Après des heures de combats sanglants, les troupes saoudiennes reprennent la galerie Safa-Marwa, forçant Al-Otaibi et les insurgés encore en vie à se réfugier dans un dédale de chambres communicantes sous la mosquée.

- Le 3 décembre

Avant l’assaut final, les troupes lancent des gaz lacrymogènes dans les dédales souterrains à travers des trous réalisés dans le sol de la cour. Il faut encore 18 heures de combats sanglants avant que le dernier bastion de résistance ne soit pris, 15 jours après le début des combats.

- Le 5 décembre

Le Roi Khaled s’adresse à la nation, remerciant Allah pour son aide pour stopper net « un acte de sacrilège séditieux ».

- Le 7 décembre

A l’appel à la prière de midi, des milliers de fidèles se dirigent vers la Grande Mosquée pour la première fois depuis trois semaines. Nombreux d’entre eux ont campé pendant la nuit pour pouvoir vivre une cérémonie historique retransmise en direction des autres nations islamiques.

- Le 9 juin 1980

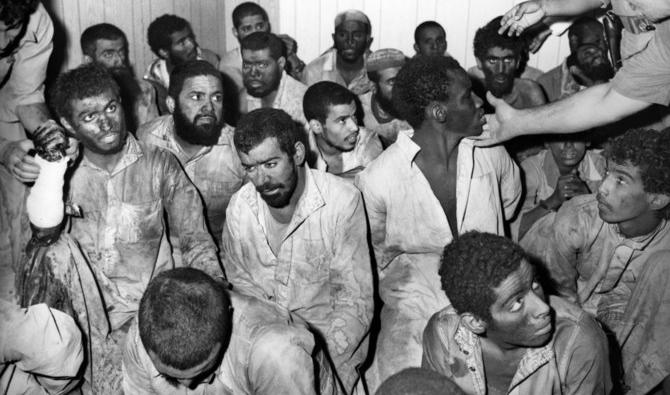

Le ministre de l’Intérieur annonce que 63 extrémistes capturés ont été exécutés dans huit villes différentes. Al-Otaibi fait partie des 15 prisonniers exécutés à La Mecque.

Fêtant l’arrivée de la nouvelle année avec les prières du matin, les fidèles, effectuant le pèlerinage d’une vie, furent choqués d’entendre des coups de feu suivis d’une demande de prêter allégeance au prétendu Mahdī. Cette figure est décrite comme le messie dans plusieurs passages des Hadiths (les paroles du Prophète) bien que les érudits islamiques soient divisés sur leur interprétation.

Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans, au cours de ma première année de collège en 2002 que j’entendis parler du siège pour la première fois. Lors du 23ème anniversaire des attaques, j’ouvrais le journal du vendredi de Okaz, le quotidien saoudien, et tombais sur une image en noir et blanc d’une mosquée avec de la fumée s’échappant de son minaret et la photo d’’un homme au regard perçant et à l’apparence négligée. C’est alors que j’appris le nom du fanatique derrière les odieuses attaques : Juhayman Al-Otaibi. Curieux de nature, mon intérêt commença à croître.

Durant des années, peu d’informations sur l’attaque de la Grande Mosquée circulaient en Arabie Saoudite. Avec l’apparition d’Internet, les moteurs de recherche me procurèrent les moyens d’en savoir plus. Mais cela n’était toujours pas suffisant pour assouvir ma curiosité. Ce n’est qu’en septembre 2019 qu’un entretien très attendu avec le Prince héritier Mohammad Ben Salman dans l’émission « 60 minutes » de CBS allait faire la lumière sur ces attaques. Interviewé par Norah O’Donnell, le prince héritier expliqua comment les deux événements de 1979, la Révolution Iranienne et l’attaque de la Grande Mosquée, avaient mis un frein au développement de l’Arabie Saoudite. « Après 1979, il est vrai que nous étions victimes, surtout ma génération qui a souffert énormément », déclara le Prince. « Nous vivions normalement comme les autres pays du Golfe. Les femmes conduisaient, il y avait des cinémas en Arabie Saoudite ».

Extrait d’un témoignage paru à la une de Arab News du 5 Décembre 1979

Je savais que cet entretien encouragerait d’autres personnes à se replonger dans les évènements de 1979. En 2019, lors du 40ème anniversaire de l’attaque, je travaillais pour Arab News et je fus en mesure, en tant que journaliste principal, de mener une enquête approfondie qui allait dans les détails du siège. Le reportage était une manière de trouver des réponses à toutes les questions qui me préoccupaient encore.

Comme il fut rapporté par notre équipe, Al-Otaibi faisait partie de 260 fanatiques religieux lourdement armés qui s’étaient emparés de la Grande Mosquée et avaient déclenché un affrontement avec les forces saoudiennes qui allait durer plus de deux semaines. Bien préparés et impitoyables, les extrémistes lancèrent l’assaut en fermant les portes de la mosquée, retenant à peu près 100 000 fidèles durant plus de quatre heures. A l’aide des systèmes de diffusion normalement utilisés pour les prières, ils informèrent les fidèles pris au piège que le prétendu Mahdi, qui n’était autre que le beau-frère d’Al-Otaibi, Mohammed Al-Qahtani, était ici pour libérer le monde du mal et remettre l’Islam sur le droit chemin. Le Royaume, prospère et se développant en nation moderne, signifiait pour Al-Otaibi, Al-Qahtani et les autres insurgés qu’ils étaient en présence du mal.

Ainsi débuta l’une des batailles les plus sanglantes que connut la Grande Mosquée de La Mecque depuis des siècles. Les évènements inconcevables qui s’y déroulèrent semblent encore difficiles à croire aujourd’hui, comme en ont témoigné les personnes interrogées lors de notre enquête, notamment le Prince Turki Al-Fayçal, Chef des renseignements saoudiens à cette époque, un pilote des forces aériennes royales saoudiennes qui survola la mosquée, et le petit-fils d’un otage qui parvint à s’échapper avec beaucoup d’autres à travers une ouverture dans le vitrage en forme de losange de la galerie Safa-Marwa.

« Même si je n’étais pas encore née pour le vivre, l’assaut de la Grande Mosquée de la Mecque a bouleversé la société et les mentalités saoudiennes, avec des répercussions durables s’étendant sur des générations »

Rawan Radwan

Durant les premiers jours du siège, les forces saoudiennes parvinrent à s’introduire dans la mosquée et une bataille s’ensuivit. Les évènements furent dignes de scènes d’un film d’action, les forces saoudiennes repoussant les extrémistes religieux dans leurs derniers retranchements. Al-Otaibi et ses hommes se barricadèrent dans les pièces souterraines, rendant la tâche des forces saoudiennes plus ardue.

Durant la bataille, Al-Qahtani fut tué, ainsi que plus de 100 fanatiques. Les phases finales des assauts virent les forces saoudiennes lancer des gaz lacrymogènes avant de pénétrer dans les dédales souterrains, où fut capturé Al-Otaibi et le restant des fanatiques encore en vie, qui comptaient des femmes et des enfants.

Lorsque le siège prit fin, les murs de la mosquée étaient criblés de balles et plus de 25 fidèles innocents gisaient au sol. Plus de 450 soldats furent blessés et 127 perdirent la vie. Parmi les fanatiques d’Al-Otaibi, 117 furent tués et des centaines arrêtées. 63 de ces derniers furent exécutés par la suite. En janvier 1980, Al-Otaibi fut exécuté à La Mecque ainsi que 14 de ses hommes.

Dans un article d’Arab News daté du 5 décembre 1979, « Les Leçons de La Mecque », l’auteur concluait : « On pourrait dire sans risquer de se tromper que leur choix de la Kaaba comme cible de l’attaque est une preuve irréfutable du mal-fondé de leur action. On peut les décrire comme une bande de fanatiques religieux, endoctrinés, à qui l’on a fait croire que la société s’écartait des préceptes de l’Islam et que leur prétendu Mahdi « ramènerait la justice dans ce monde ».

Les conséquences de l’attaque furent terribles. Même si je n’étais pas encore née pour le vivre, l’assaut de la Grande Mosquée de La Mecque a bouleversé la société et les mentalités saoudiennes, avec des répercussions pour beaucoup d’hommes et de femmes de ma génération. A la suite de l’attaque, la police religieuse prit un poids considérable et la modernisation progressive du Royaume fut interrompue. Les programmes scolaires, la vie de tous les jours et les normes sociales prirent un virage drastique.

Malgré le rejet de l’Arabie Saoudite – conservatrice sur le plan religieux mais pacifique – de l’appel sanglant d’Al-Otaibi pour « un retour de la vraie religion de l’Islam », beaucoup se sentirent contraints de se conformer aux changements qui prenaient place au sein de leurs communautés. La recherche de réponses et de sens se poursuivit. Ce n’est que lorsque le Prince héritier Mohammed Bin Salman prit l’engagement de diriger le pays vers « un Islam modéré » en 2017 et se reféra à l’Arabie Saoudite d’avant 1979 durant son entretien sur CBS que les choses commencèrent à prendre du sens.

Rawan Radwan, correspondante régionale pour Arab News, basée à Djeddah, porte un intérêt profond pour l’histoire de l’Arabie Saoudite. Durant plus de 15 ans, elle a enquêté sur le siège de La Mecque et pour le 40ème anniversaire de cet évènement en 2019, elle fut la correspondante principale menant une équipe de journalistes qui reconstitua l’évènement dans les moindres détails.