Le soulèvement de la Tunisie a commencé lorsqu’un marchand, Mohamed Bouazizi, s’est immolé par le feu en signe de protestation.

Résumé

Le 17 décembre 2010, le vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi, en signe de protestation contre le harcèlement et la corruption de la police, s’immole par le feu devant les bureaux du gouverneur, dans la ville de Sidi Bouzid, déclenchant involontairement le mouvement de protestation multinational qui sera par la suite connu sous le nom de Printemps arabe.

Le traitement cruel de Bouazizi a touché une corde sensible chez des millions de Tunisiens, fatigués de vivre sous un régime autocratique corrompu. Alors que les médecins se battaient encore pour tenter de sauver, en vain, la vie de Bouazizi, les protestations avaient déjà éclaté à Sidi Bouzid, pour se répandre rapidement dans le reste du pays.

18 jours plus tard, Bouazizi était mort. Mais il était déjà devenu le « héros de la Tunisie », un symbole de révolte qui déclencha des protestations violentes dans une douzaine de pays à travers la région, produisant des changements de régime en Tunisie, en Egypte, en Libye et une révolution sanglante qui se poursuit encore en Syrie à ce jour.

LONDRES: Selon des membres de sa famille, Mohamed Bouazizi avait subi durant des années la cruauté d’officiels enclin à l’excès de zèle. Le 17 décembre 2010, il a suffi de moins de deux heures pour qu’une séquence d’évènements change le monde.

Comme il avait l’habitude de faire, Bouazizi, un jeune vendeur de fruits et légumes de 26 ans, poussait son chariot de produits sur les rues non-asphaltés du centre de Sidi Bouzid.

Les dates clés :

- Le 17 décembre 2010

Le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi, 26 ans, s’immole par le feu.

2. Le 28 décembre 2010

Le président Zine El-Abidine Ben Ali rend visite à Bouazizi à l’hôpital.

- Le 4 janvier 2011

Bouazizi meurt, à l’âge de 26 ans.

- Le 5 janvier 2011

Des milliers assistent aux obsèques de Bouazizi. Beaucoup d’entre eux promettent de venger sa mort.

- Le 14 janvier 2011

Le président Ben Ali s’enfuit en exil en Arabie Saoudite.

- Le 12 décembre 2011

Mohamed Moncef Marzouki devient le premier président élu en Tunisie.

- Le 20 juin 2012

Une cour tunisienne condamne Ben Ali par contumace à la prison à perpétuité pour incitation à la violence et au meurtre.

- Le 19 septembre 2019

Ben Ali meurt en exil à Djeddah, à l’âge de 83 ans.

L’indescriptible ville de province au centre de la Tunisie était typique de la région, avec un niveau de chômage élevé chez les jeunes et peu d’opportunités pour ses habitants de vivre décemment de leurs revenus.

Les détails exacts de ce qui s’est vraiment passé font débat. La famille de Bouazizi a témoigné qu’aux alentours de 10h30 du matin, des inspecteurs municipaux l’avaient interpellé, exigeant un pot-de-vin. Devant le refus du jeune homme, une inspectrice, Faida Hamdy, lui assena une gifle au visage et confisqua ses balances électroniques et sa marchandise.

Hamdy a nié par la suite qu’elle l’avait giflé, affirmant qu’elle avait simplement appliqué la loi qui stipulait que les marchands n’avaient pas le droit de vendre leurs produits sur un lieu public.

Furieux et humilié, Bouazizi se dirigea en trombe au bureau municipal où ses collègues marchands affirment qu’il fut battu à nouveau. Sans se décourager, il prit le chemin du principal immeuble du gouvernement régional, demandant à parler au gouverneur.

Sa demande fut refusée mais une heure après cette première confrontation, il était de retour devant le bureau du gouverneur et s’était recouvert de diluant à peinture. Il demanda à nouveau à le rencontrer.

Il ne fallut qu’une étincelle provenant d’un briquet pour que Bouazizi soit enveloppé d’une boule de feu et qu’il provoque involontairement une série de protestations et de rebellions à travers la région. On parla alors de Printemps arabe. Dans des pays comme la Syrie ou la Libye, les conflits dévastateurs qui s’ensuivirent font encore rage à ce jour.

Les actions de Bouazizi ont immédiatement eu l’effet d’un détonateur à Sidi Bouzid. Au moment de sa mort, 18 jours plus tard, le 4 janvier, les manifestations s’étaient déjà répandues dans l’ensemble du pays.

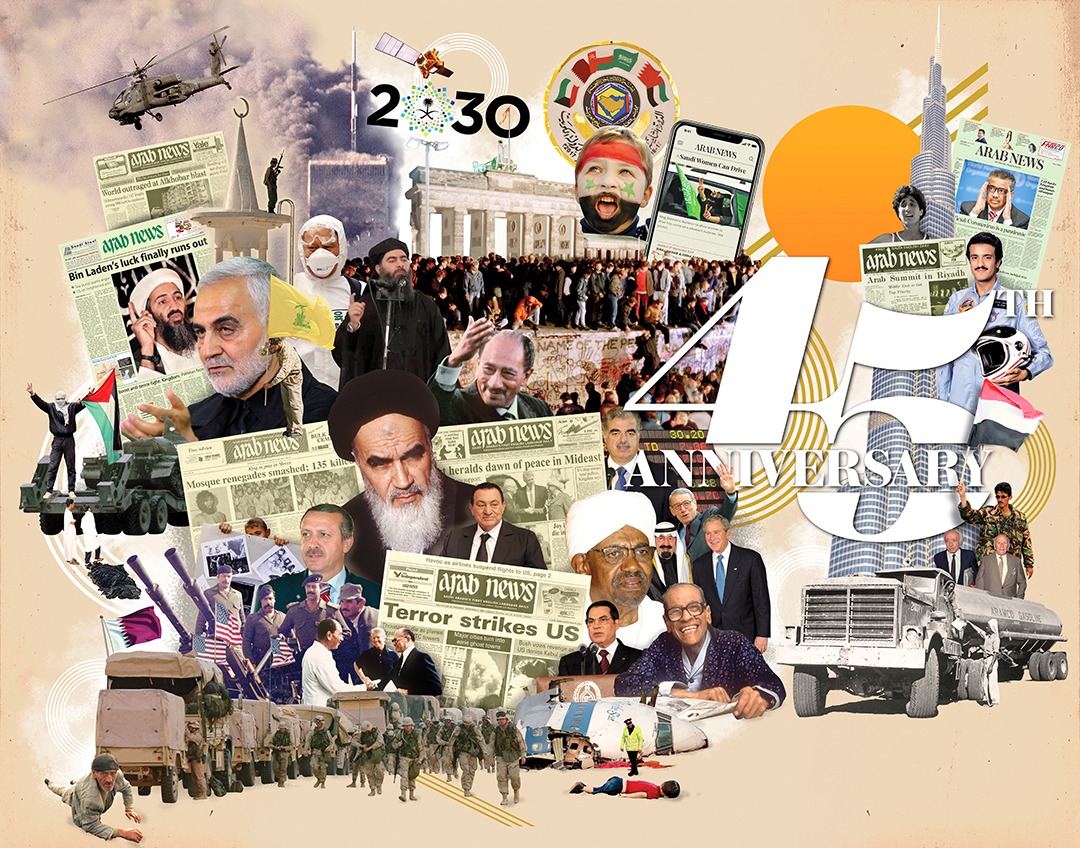

Malgré la rapide escalade, il fallut un certain temps pour que les implications potentielles de ce qui venait de se passer soient assimilées par les médias. La première mention des protestations en Tunisie à la une d’Arab News était dans le contexte d’émeutes concernant le prix des denrées alimentaires en Algérie, le 7 janvier. Le 14 janvier, le journal titra en page principale : « Les émeutes atteignent la Tunisie ». C’était le jour où le président, Zine El-Abidine Ben Ali, prit la fuite après 23 ans au pouvoir.

Extrait d’un article AFP à la une d’Arab News, le 14 janvier 2011.

Au très affairé bureau international du journal pour lequel je travaillais à Abou Dhabi, nous étions incertains des effets potentiels de cette colère rampante sur les règnes des dirigeants autocratiques.

Malgré la rapidité de la chute de Ben Ali, et alors que les manifestations se propageaient à l’extérieur des frontières tunisiennes, nous nous demandions si cela pouvait vraiment avoir un effet domino, renversant les hommes qui avaient gouverné une majeure partie du Moyen-Orient durant des décennies.

La Tunisie n’a pas uniquement allumé la mèche. Elle a démontré à la jeunesse frustrée et désabusée de la région que non seulement le changement était réel, mais qu’il pouvait se faire rapidement.

Le fait que ce soit un jeune homme, apparemment bien éduqué, qui avait été poussé à commettre un tel acte de désespoir parce qu’il se trouvait dans une situation désespérée a servi à faire de la révolte tunisienne un modèle à suivre pour d’autres à travers le monde arabe.

En l’espace d’un an, les dirigeants d’Egypte et de la Libye ont été renversés et celui du Yémen allait bientôt être écarté. Mais les bains de sang accompagnant ces nouvelles révoltes et les réponses brutales aux manifestations ont minimisé l’importance de ce qui s’est déroulé en Tunisie. L’exemple le plus frappant est à chercher en Syrie où les forces de sécurité de Bachar el-Assad ont fait usage de leurs armes contre les protestataires et déclenché les horreurs de la guerre civile ainsi que l’émergence des forces extrémistes.

Cela dit, la Tunisie a eu sa part de violences, avec plus de 300 personnes mortes dans les révoltes. Le pays est considéré, en Occident, comme le seul ayant réalisé des avancées démocratiques. Deux élections présidentielles et parlementaires se sont déroulées depuis la révolte, malgré d’âpres querelles politiques qui ont, par moments, tourné à la violence.

De nombreux Tunisiens se demandent s’ils sont aujourd’hui en meilleure posture qu’ils ne l’étaient en 2010. L’économie a eu du mal à se redresser et le peuple a supporté le fardeau des mesures économiques liées au prêt de $2,8 milliards du Fonds monétaire international (FMI). En 2018, de larges protestations contre le coût de la vie ont pris place à travers le pays.

La Tunisie a également souffert d’une série d’attaques terroristes, notamment celle de mars, près de l’Ambassade américaine, et une autre en 2015 dans un complexe touristique, qui a tué 38 personnes et porté un coup dur à l’industrie du tourisme, cruciale pour la Tunisie.

La plupart des conditions socio-économiques, qui sont souvent mentionnées comme les raisons du Printemps arabe, demeurent inchangées en Tunisie. Le chômage est même plus élevé (15% contre 12% avant la révolte, atteignant 30% dans les régions les plus pauvres).

Les premiers rapports sur l’immolation de Bouazizi l’avaient décrit comme un diplômé d’université, une information souvent répétée, qui correspondait bien au récit que l’on voulait faire du Printemps arabe : l’élan d’une jeunesse surqualifiée et sous-employée.

La vérité est qu’il avait dû abandonner l’école lorsqu’il était devenu le principal pourvoyeur d’une famille nombreuse, à la mort de son père. Son aspiration, d’après sa famille, était d’acquérir une camionnette pour développer son commerce.

Cette aspiration a disparu dans les flammes qui ont mis fin à sa vie mais qui ont permis à la colère ressentie contre le régime corrompu et oppressif de Ben Ali de se propager.

Pour le monde Arabe, l’action individuelle extrême de Bouazizi restera à jamais dans les mémoires comme le moment qui a libéré la colère de tout un peuple.

Jonathan Lessware est rédacteur en chef numérique au bureau de Londres d’Arab News et un ancien correspondant international au quotidien The National. Il a travaillé au Moyen-Orient durant 10 ans, notamment durant la période du Printemps arabe.