Résumé

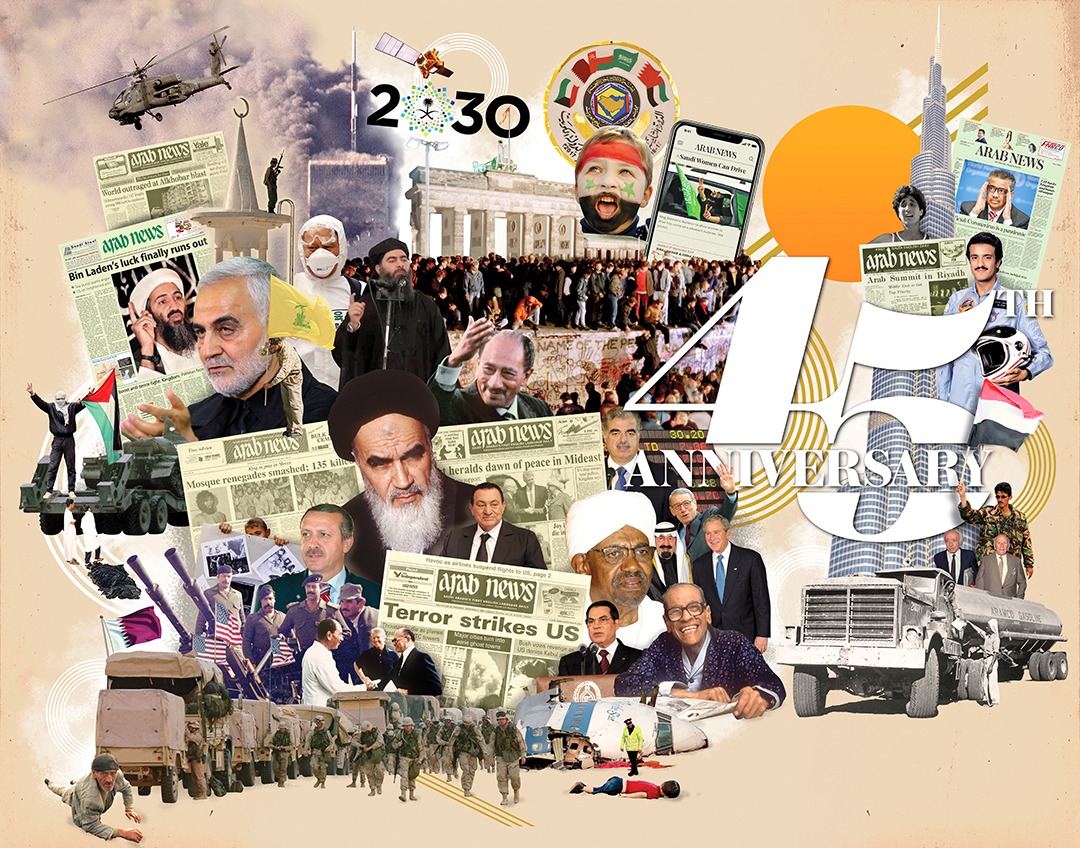

Le 25 mai 1981, le Conseil de Coopération du Golfe est créé lors d’une conférence à Abou Dhabi, rassemblant les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, le Qatar et le Koweït autour d’une même conviction que ‘coordination, coopération et intégration entre les Etats servent les objectifs les plus élevés des nations Arabes’.

Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), composé de six membres, fut constitué principalement en tant que bloc économique, mais sa création vint aussi en réponse à des préoccupations croissantes autour de la stabilité et de la sécurité dans la région, au lendemain de la Révolution iranienne.

Durant les quatre décennies de l’existence du CCG, ses membres n’ont pas toujours été sur la même longueur d’ondes – en 2014 par exemple, une querelle vit le jour entre le CCG et le Qatar, accusé de ne pas appliquer les accords de sécurité.

Mais la kyrielle d’accords économiques, juridiques, sécuritaires et politiques, garantissant une collaboration autour de secteurs comprenant l’énergie, l’agriculture, les télécommunications ainsi que la politique douanière, l’éducation et la coopération judiciaire, témoigne de la valeur d’une organisation qui, pour employer les mots de sa charte d’origine, continue « d’assurer une coordination et une intégration entre les Etats membres dans l’ensemble des secteurs, conduisant à leur unité ».

Riyad - Lorsqu’en janvier 1968, le Grande-Bretagne annonce son intention de se retirer du Golfe au plus tard en 1971, une onde de choc se répand dans la région. Les réflexions s’intensifient pour mettre en place une nouvelle entité plus fiable, assurant la sécurité de ses membres. Cela se fera par étapes, jusqu’à la création du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) le 25 mai 1981.

Les dates clés :

- Le 25 mai 1981 : La charte du Conseil de Coopération du Golfe est signée par les dirigeants des Emirats arabes unis, de l’Arabie Saoudite, de Bahreïn, d’Oman, du Qatar et du Koweït lors d’une conférence à Abou Dhabi.

- Le 11 novembre 1981 : Les dirigeants du CCG signent un accord économique lors de leur deuxième sommet à Riyad.

- Le 15 octobre 1985 : Le Bouclier de la Péninsule, la composante militaire du CCG, voit son quartier général établi à Hafr Al-Baatin, dans le Nord-Est de l’Arabie Saoudite.

- Le 1er lanvier 2003 : L’union douanière du CCG est créée.

- Le 1er janvier 2008 : Ouverture du marché commun du CCG.

- Le 5 mars 2014 : L’Arabie Saoudite, les Emirats et le Bahreïn rappellent leurs ambassadeurs de Doha, accusant le Qatar de non-respect de l’accord excluant un soutien à ‘toute organisation ou tout individu menaçant la sécurité et la stabilité du CCG’.

- Le 8 décembre 2014 : Le CCG annonce, lors de son sommet annuel, la création d’une force policière régionale basée à Abou Dhabi.

- Le 5 juin 2017 : Bahreïn, l’Arabie Saoudite, les EAU et l’Egypte rompent les liens diplomatiques avec le Qatar, accusant Doha de collaborer avec des groupes terroristes soutenus par l’Iran.

- Le 1er février 2020 : A la suite d’une réunion extraordinaire des six ministres de la Santé, tenue à Riyad, le CCG publie un communiqué sur la gestion de la crise du coronavirus, introduisant des mesures préventives sur toutes les frontières.

La première étape fut la constitution des Emirats arabes unis. Durant les trois années séparant l’annonce britannique de son retrait imminent et la fin officielle de son protectorat et de sa présence militaire dans le Golfe, le 16 décembre 1971, six émirats ont réussi à former les EAU, qui ont vu le jour le 2 décembre 1971. Ras Al-Khaïma, le 7ème émirat, se joindra aux six membres existants quelques mois plus tard. Bahreïn et le Qatar ont, à une certaine période, envisagé de rejoindre l’union mais ont depuis abandonné l’idée, malgré les efforts de persuasion de l’Arabie Saoudite, du Koweït et de la Grande-Bretagne.

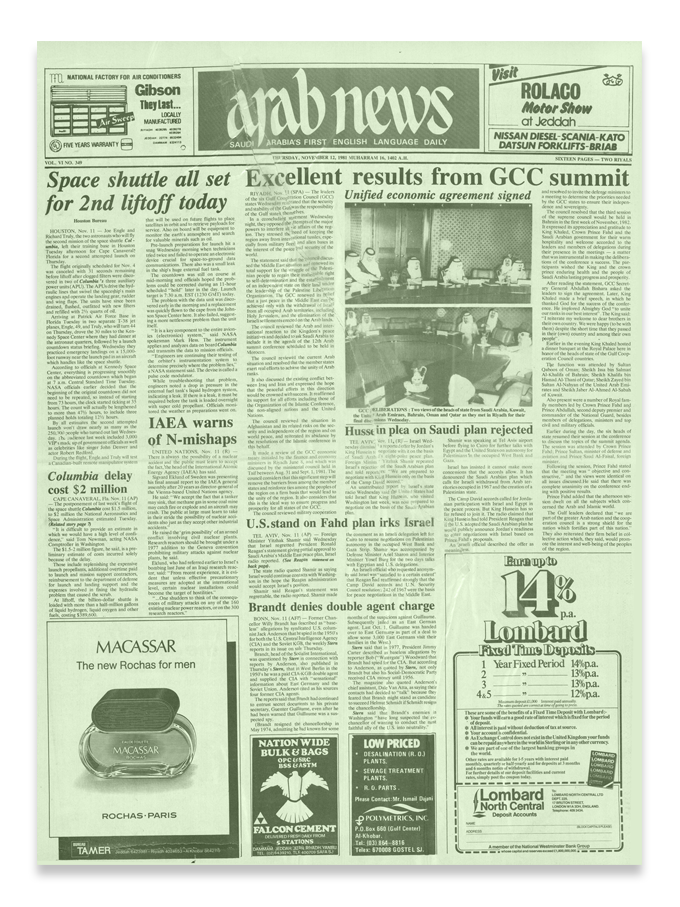

Page extraite de l’éditorial de Arab News du 12 Novembre 1981, suite au second sommet du CCG à Riyadh.

« L’optimisme récemment exprimé quant à un effet positif des discussions durant le sommet du CCG à Riyad, entraînant des objectifs et réalisations renforcés, était bien fondé ».

La réflexion pour une forme d’union élargie au restant des pays du Golfe se poursuivit. Cheikh Jaber Al-Sabah du Koweït pilota les nouvelles démarches. En mai 1976, il appela officiellement à l’établissement du CCG lors d’une visite aux Emirats, dont le Président, le cheikh Zayed, soutenait fortement l’idée. En novembre 1976, à Mascate, un cadre de travail sur les questions sécuritaires, qui aurait également dû inclure l’Irak et l’Iran, fut discuté. Mais il fut aussitôt abandonné à cause de divergences fondamentales autour de sa conception, plus particulièrement entre l’Iran et l’Irak.

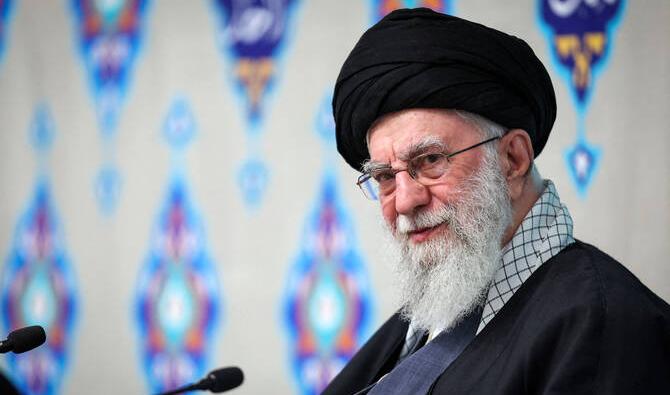

Les efforts d’établir le CCG sans ces deux pays se poursuivirent. Le dirigeant irakien Saddam Hussein tenta d’entraver ces efforts. L’Union Soviétique y était également opposée. Mais les progrès se poursuivaient, surtout après que la révolution en Iran en février 1979 a produit un régime théocratique cherchant de manière manifeste à exporter son modèle et nuire à la sécurité de ses voisins. Le nouveau régime à Téhéran forma des groupes armés à Bahreïn et en Arabie Saoudite afin de réaliser ses objectifs, rendant impératif aux pays du Golfe de serrer les rangs pour faire face à la nouvelle menace.

« Certains favorisèrent les questions sécuritaires et l’intégration militaire alors que d’autres souhaitaient que la nouvelle organisation mette l’accent sur le ‘soft power’ (puissance douce) et l’intégration économique ».

Abdel Aziz Aluwaisheg

En octobre 1979, lors de réunions tenues à Taëf, en Arabie saoudite, le cadre général du CCG était convenu, mais des divergences subsistaient sur certains aspects. Certains favorisèrent les questions sécuritaires et l’intégration militaire - parlant même d’alliance militaire - alors que d’autres souhaitaient que la nouvelle organisation mette l’accent sur le ‘soft power’ (puissance douce) et l’intégration économique. En 1980, le ministre des Affaires étrangères saoudien, le Prince Saoud al-Fayçal, fut chargé de rapprocher les points de vue divergents et de mener les efforts d’élaboration de la Charte. Il était soutenu par le ministre des Affaires étrangères koweïtien, le cheikh Sabah (l’émir actuel du Koweït), le ministre des Affaires étrangères Bahreïni, le cheikh Mohammad ben Moubarak, ainsi que d’autres. Une série de réunions de ministres et d’experts furent tenues durant les premiers mois de 1981, au Koweït, à Riyad et à Mascate afin de mettre au point le projet, qui fut adopté par les dirigeants des pays membres le 25 mai 1981, à Abou Dhabi, dans ce qui fut le premier sommet officiel de la nouvelle entité.

Page extraite des archives de Arab News du 12 novembre 1981.

La Charte du CCG fut un compromis entre les différentes formules discutées pour le nouvel ensemble. Elle ne privilégia pas un sujet en particulier mais appela à assurer « une coordination et intégration entre les Etats membres dans l’ensemble des secteurs, conduisant à leur union ». La référence à l’union comme objectif était importante pour guider le travail de l’organisation. La référence à ‘tous les secteurs’ donna l’élan pour la constitution de structures internes dédiées aux différentes branches d’intégration, notamment politique, économique et sécuritaire.

Aujourd’hui, le Secrétariat du CCG emploie plus de 1 000 personnes des 6 Etats membres et abrite les principales entités d’élaboration des politiques de l’organisation. Son travail est soutenu par 30 unités spéciales qui remplissent des fonctions spécifiques. Ce sont des entités économiques tels que les normes et brevets, la propriété intellectuelle, l’investissement, ainsi que les organisations militaires et services de sécurité.

Depuis sa création, le CCG a sans aucun doute accompli beaucoup des objectifs qu’il s’était fixé il y a quatre décennies. Les outils économiques, tels que la zone de libre-échange, qui fut établie en 1983, l’union douanière (2003), et le marché commun (2008) ont créé d’importantes synergies entre les Etats membres, qui ont apporté plus d’efficacité et un marché plus large et dynamique. En 1981, le produit intérieur brut (PIB) combiné des six membres se situait à près de 200 milliards de dollars et la plupart des indicateurs socio-économique des Etats du CCG étaient faibles. A cette époque, la plupart des Etats membres venaient de s’émanciper du protectorat britannique, qui avait duré plus de 200 années pour certains, appauvrissant leurs économies et sclérosant leur développement social et politique. Par conséquent, ces pays étaient peu performants économiquement et avaient besoin de l’union et du soutien de la part des autres pays membres du CCG. Aujourd’hui, le PIB combiné des pays du CCG atteint à peu près $1,6 trillion, soit huit fois celui de 1981. D’autres réalisations importantes sont à noter, notamment la création du commandement militaire unifié en novembre 2018 et des forces de police du CCG en 2014.

Cependant, beaucoup reste à faire afin d’atteindre l’objectif d’union mentionné dans la Charte. Le 40ème sommet tenu à Riyad en décembre dernier a permis d’identifier plusieurs aspects qui doivent être revitalisés pour permettre à l’organisation d’atteindre cet objectif. L’un des secteurs mentionnés lors de ce 40ème sommet est la réforme des institutions du CCG, notamment le Secrétariat et la trentaine d’entités gravitant dans son orbite. La gouvernance, en particulier, doit être renouvelée afin d’offrir plus de transparence et d’efficacité et de pouvoir rendre des comptes. Les défis à relever pour la région, quasi-existentiels, exigent de nouvelles façons de faire les choses. Le statut quo ou « business as usual » n’est plus adéquat. La vision du Roi Salman pour le CCG, qui a été validée par l’ensemble de ses dirigeants en décembre 2015, a permis au processus de débuter. Cependant, le rythme des changements n’a pas encore eu la rapidité escomptée.

Abdel Aziz Aluwaisheg est le secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux négociations, et un chroniqueur pour Arab News. Les opinions exprimées dans cet article sont personnelles et ne représentent pas nécessairement l’avis du CCG. Twitter : @abuhamad1