Suite à l’appropriation de la révolte par les radicaux religieux, la République islamique lança une campagne de déstabilisation de la région qui demeure encore d’actualité à ce jour.

Résumé

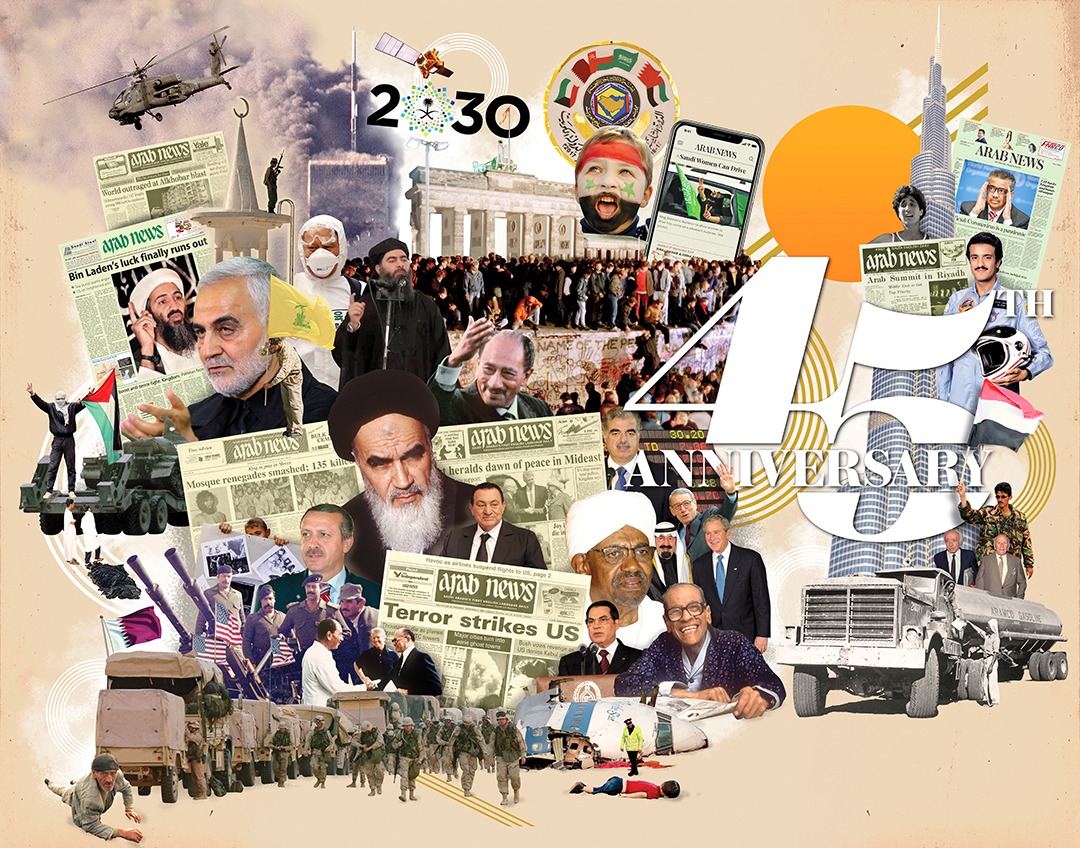

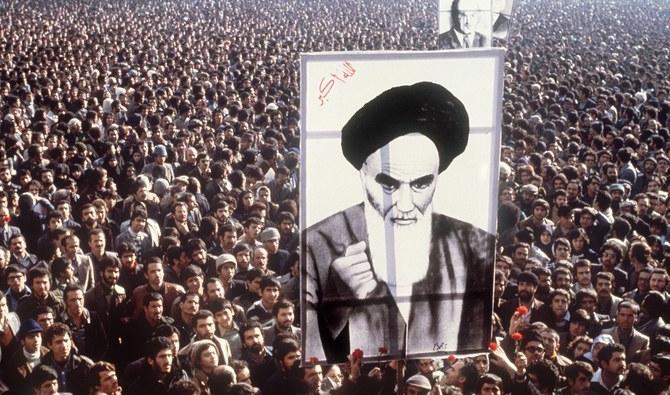

Le 11 février 1979, une révolution islamique fait basculer l’Iran d’une monarchie orientée vers l’Occident vers une théocratie anti-occidentale. Le Chah Mohammad Reza Pahlavi s’est toujours appuyé sur le soutien de l’Occident mais son programme accéléré d’occidentalisation finit par indigner de nombreux Iraniens. Les premières manifestations prennent place vers la fin de l’année 1977. Les 14 mois qui suivent voient l’effondrement progressif de l’autorité du Chah. La crise atteint son point culminant lors du renversement du Chah, marqué par le retour d’exil du leader religieux chiite l’Ayatollah Khomeiny.

Les Dates Clés :

- Le 18 février 1978

Manifestations et émeutes éclatent dans plusieurs villes iraniennes déclenchant des mois de protestations de plus en plus violentes.

- Le 8 septembre 1978

A Téhéran, les forces de sécurité ouvrent le feu sur les manifestants sur la place Jaleh faisant plus de 80 morts et des centaines de blessés lors de ce « Vendredi noir ».

- Le 2 décembre 1978

L’Ayatollah Khomeiny, en exil en France, organise les protestations de Muharram, entraînant des millions de personnes dans les rues qui réclament la chute du Chah et le retour de Khomeini.

- Le 16 janvier 1979

Le Chah et sa famille sont contraints à l’exil. Ils ne retourneront plus jamais en Iran.

- Le 1er février 1979

Des millions d’Iraniens envahissent les rues afin de célébrer le retour d'exil de Khomeiny. Quelques jours plus tard, ce dernier annonce la constitution d’un gouvernement révolutionnaire provisoire.

- Le 11 février 1979

Les militaires déposent les armes et le gouvernement du Premier ministre Chapour Bakhtiar, nommé par le Chah, tombe. Bakhtiar, qui tentera d’organiser un coup d’état depuis son exil en France, sera par la suite assassiné.

- Le 4 novembre 1979

Irrités par le refus de Washington d’extrader le Chah des Etats-Unis (où il suit un traitement pour soigner un cancer) pour être jugé en Iran, des révolutionnaires s’emparent de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, et prennent 52 Américains en otage qu’ils durant 444 jours.

La conséquence immédiate est la prise d’assaut de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par des étudiants révolutionnaires. Ils prennent en otage 52 Américains durant 444 jours. Sur le long terme, la révolution transforme un allié proche des Etats-Unis en un ennemi juré, déclenchant des conséquences pour la région qui perdurent encore aujourd’hui.

LOS ANGELES: 1979 est une année charnière dans l’histoire contemporaine car elle est marquée par la révolution islamique en Iran ; un évènement avec des effets qui franchissent les frontières du pays et transforment dans son essence même le paysage politique du Moyen-Orient. Les effets géopolitiques en sont encore palpables quatre décennies plus tard.

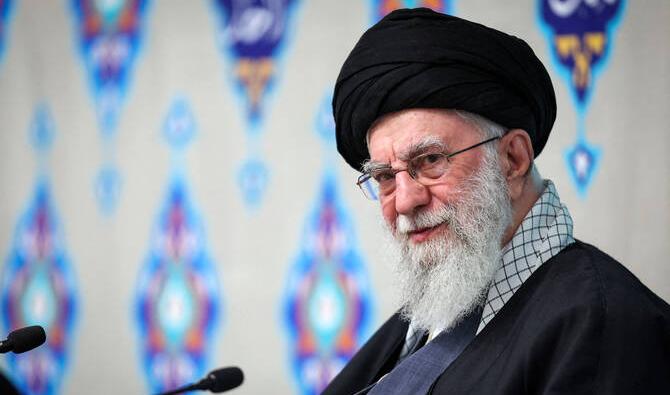

Puisque certains politiciens et analystes peinent toujours à comprendre la révolution islamique ou sous-estiment la détermination de la République islamique à exporter ses idéaux politiques, il est impératif de faire la lumière sur les causes profondes et les conséquences à long terme de cette révolution tant au niveau régional qu’au niveau mondial.

Avant la révolution, la plupart des Iraniens avaient des difficultés à croire en un système de gouvernance démocratique représentatif. La corruption politique et financière rampante et les violations flagrantes des droits de l’homme ne leur permettaient pas de se satisfaire du règne du Chah Mohammad Reza Pahlavi. Une grande partie des Iraniens étaient également mécontents de la politique étrangère américaine, notamment suite au coup d’état de 1953, lorsque l’administration d’Eisenhower et le Premier ministre britannique Winston Churchill décidèrent de renverser le premier gouvernement élu démocratiquement en Iran. Ce dernier, mené par le Premier ministre nationaliste Mohammad Mossadegh, fut évincé. Sa destitution fut suivie par le retour du Chah, qui avait noué des liens privilégiés avec Washington et l’Occident.

L’ayatollah Ruhollah Khomeiny a su tirer avantage de cette situation et tirer profit des réclamations du peuple pour s’emparer du pouvoir. En 1978, des manifestations et protestations commencent à s’intensifier. Des griefs communs unissent le peuple et diverses factions politiques d’opposition, notamment les marxistes, les islamistes modernistes, les islamistes, les religieux fondamentalistes, le parti libéral constitutionnaliste, la gauche et les réformistes. La communauté internationale ne soupçonne pas que de telles protestations puissent conduire à la révolution de 1979. Cette incapacité à lire la situation est principalement due à la réussite du Chah à projeter l’image extérieure favorable d’un roi jouissant d’une légitimité et du soutien du peuple iranien.

Le parti de Khomeiny avait un avantage sur les autres partis parce que le Chah, comme beaucoup d’autres à cette époque, ne considéraient pas les religieux comme une menace. Il éroda son capital politique en réprimant les autres partis tels que les marxistes, les nationalistes et la gauche. Cela permit à Khomeiny de progresser et de bâtir l’un des partis les plus puissants et mieux organisés du pays, capable d’opérer à travers de vastes réseaux incluant mosquées et groupes religieux.

Au final, l’organisation fondamentaliste de Khomeiny s’est appropriée la révolution de février 1979. Après la fuite du Chah, une vaste majorité d’Iraniens vota pour la République islamique parce qu’ils ne soupçonnaient pas que le parti religieux de Khomeiny serait capable de commettre les atrocités qu’on lui connaît, ou qu’il aurait cette soif insatiable de pouvoir. Le pays était convaincu d’être sur un chemin sans heurts vers la démocratie, loin du règne des Chah.

Une fois acquis le détournement de la révolution, l’objectif principal des religieux était de consolider leur pouvoir. Ils l’atteignirent à travers deux importants jalons : la crise des otages et la répression sanglante de la population iranienne ; autant de preuves que le régime ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs, pas même le versement du sang de son peuple.

Farouq Luqman en première page de Arab News, le 12 février 1979

Finalement, la raison d’être de la République islamique va au-delà de son objectif d’asseoir sa domination régionale et s’étend au désir d’assouvir un leadership absolu sur le monde musulman. Puisque l’Arabie Saoudite est considérée comme une puissance régionale majeure et le berceau de l’Islam abritant les deux lieux saints les plus importants de l’Islam, La Mecque et Médine, Téhéran est déterminé à miner les intérêts géopolitiques et stratégiques du Royaume dans la région. Par conséquent, l’antagonisme à l’égard de l’Arabie Saoudite est devenu l’un des piliers de la politique régionale des mollahs.

Dr. Majid Rafizadeh, un politologue irano-américain, chroniqueur pour Arab News, est né en Iran un an après la révolution. Plusieurs membres de sa famille, notamment son père, furent torturés par le régime pour avoir critiqué les mollahs au pouvoir. Twitter @Dr_Rafizadeh